Даже после тщательного осмотра кабельных линий и успешных профилактических испытаний при работе кабельной линии могут возникнуть неполадки: пробой изоляционного слоя, разрыв фазы и другие неприятные события. Причины могут быть разные:

- заводские недостатки конструкции;

- несоблюдение технологического процесса;

- неаккуратный монтаж.

Хотя линия лежит глубоко под землей и имеет дополнительную защиту, отыскание места повреждения кабеля обязательно должно проводиться для того, чтобы обезопасить систему от крупной поломки, повреждению кабельных линий и короткого замыкания. Чтобы найти дефекты и слабые места в его изоляции, соединительных узлах и других местах прокладки кабеля, его подвергают различным нагрузкам и по ряду методик определяют точное место повреждения кабеля.

Требования к поиску дефектов кабельной линии

Поиск повреждений кабельных линий должен проводиться с выполнением условий:

- Погрешность не должна превышать установленный параметр. Для этого необходимо учитывать все нюансы земляных работ.

- Существует ограничение по времени на выполнение работ по поиску повреждения кабеля: не более нескольких часов.

- Обязательно соблюдать технику безопасности для работающего персонала.

Если поиски места повреждения затянутся, то в место дефекта может попасть влага. В этом случае придётся заменить весь увлажнённый участок кабельной линии, а это — несколько десятков метров! Подобный ход дела увеличит и объем земельных работ, и смету на их проведение. В то же время оперативное отыскание места повреждения подразумевает замену участка линии не более 5 м в длину.

Этапы поиска разрыва кабеля под землей

Поиск обрыва кабеля в земле проводится в 2 этапа:

- при помощи специальных приборов находят участок повреждения;

- уточняют конкретную область разрыва.

Для начала при помощи мегаомметра необходимо замерить сопротивление изоляции в течение одной минуты. Если показатель ниже нормы, то прибегают к испытаниям кабельных линий повышенным напряжением.

Выбор метода нахождения места повреждения КЛ зависит от характера дефекта и от величины переходного сопротивления. Трёхфазная линия КЛ подвержена таким видам повреждений:

- замыкание на землю одной, двух или всех трёх жил;

- соединение проводов друг с другом;

- обрыв жил без заземления;

- заплывающий пробой, проявляющийся в форме короткого замыкания.

Для снижения переходного сопротивления могут использоваться генератор высокой частоты или кенотрон. Но процесс этот в каждом случае может проходить по-разному: в большинстве случаев уже через 20 секунд сопротивление снижается до десятков Ом. В муфтах этот процесс может длиться несколько часов.

Когда зона дефекта обнаружена, переходят к поиску конкретного места обрыва. Для увеличения эффективности пользуются сразу несколькими методами поиска с одного конца кабеля, либо применяют одну методику, но движутся сразу с двух концов одновременно.

Методы поиска повреждения кабеля

Специалисты нашей электролаборатории владеют всеми возможными методами поиска повреждения кабеля в земле. Мы даём гарантию, что обрыв будет найден в кратчайший срок и устранён без вреда для кабельной линии и вашего оборудования. В своей работе мы используем:

- Импульсный метод.

Мы подаём специальный зондирующий импульс переменного тока, который отразится от места дефекта. Замерив интервал времени и зная скорость распространения импульса 160м/мкс, мы находим место дефекта. - Метод колебательного разряда.

От кенотронной испытательной установки подаётся напряжение, плавно увеличивающееся до величины пробоя. Период колебаний даёт возможность определить расстояние до точки разрыва. - Метод петли — используется «мост» постоянного тока.

Метод петли (схема).

- Ёмкостный метод — замеряем ёмкость оборванной линии и находим разрыв индукционным, акустическим методом либо методом накладывания рамки.

- Индукционный метод с использованием приёмочной рамки позволяет установить глубину, на которой заложен поврежденный кабель.

- Акустический метод основан на прослушивании звуковых колебаний после подачи искрового заряда.

- Метод накладной рамки позволяет прослушивать сигналы от поля пары токов: в месте повреждения сигнал будет монотонным.

Инженерный центр "ПрофЭнергия" имеет все необходимые инструменты для качественного проведения ремонта кабельных линий, слаженный коллектив профессионалов и лицензии, которые дают право осуществлять все необходимые испытания и замеры. Оставив выбор на электролаборатории "ПрофЭнергия" вы выбираете надежную и качествунную работу своего оборудования!

Инженерный центр "ПрофЭнергия" имеет все необходимые инструменты для качественного проведения ремонта кабельных линий, слаженный коллектив профессионалов и лицензии, которые дают право осуществлять все необходимые испытания и замеры. Оставив выбор на электролаборатории "ПрофЭнергия" вы выбираете надежную и качествунную работу своего оборудования!

При повреждении кабельной линии имеет большое значение быстрота ее ремонта, так как нарушается нормальная схема передачи электроэнергии, снижается надежность электроснабжения потребителей и ухудшаются технико-экономические показатели электрической сети. При прокладке кабеля в земле к указанным причинам необходимости ускоренного ремонта добавляется опасность проникновения влаги в изоляцию кабеля через отверстие в его оболочке и возможность интенсивного засасывания влаги по длине кабеля.

Кабельные работы по ремонту при быстром нахождении повреждения ограничиваются короткой вставкой кабеля с монтажом двух муфт, а в благоприятных случаях - даже одной муфты. В противном случае приходится с обоих концов от места повреждения кабеля вырезать по несколько метров, а иногда по несколько десятков метров увлажненного кабеля. Это значительно усложняет и удорожает ремонт кабельной линии.

Быстрое и точное определение места повреждения в кабельных линиях осуществляется передвижными измерительными лабораториями, располагаемыми в крытом фургоне автомашины. Внутри лаборатории монтируют прожигательную установку для уменьшения переходного сопротивления изоляции в поврежденном месте кабельной линии и последующего определения места повреждения специальными измерительными приборами, в частности:

– импульсным прибором Р5-8 или Р5-9 (измеритель неоднородностей кабелей) для определения характера повреждения и расстояния до места повреждения с диапазоном измерения от 1 до 10000 м;

– прибором Щ-4120 (или ЭМКС-58) комплектно с присоединительным устройством - для определения расстояния до места повреждения кабельной линии при заплывающих пробоях с диапазоном измерения от 40 до 20 000 м методом колебательного разряда;

– кабельным мостиком УКМ или другого типа - для определения места повреждения методом петли или емкостным методом;

– устройством для определения места повреждения акустическим методом непосредственно на трассе при условии, что в поврежденном месте может быть искусственно создан электрический разряд, прослушиваемый с поверхности земли;

– оборудованием и аппаратурой для определения места повреждения индукционным методом непосредственно на трассе.

Повреждения в кабельных линиях по их характеру могут быть подразделены на следующие виды:

повреждения изоляции, вызывающие замыкание одной жилы на землю;

повреждения изоляции, вызывающие замыкание двух или трех жил между собой;

обрыв одной, двух или трех жил без заземления или с заземлением как оборванных, так и необорванных жил;

заплывающий пробой изоляции;

повреждения линии одновременно в двух или более местах, каждое из которых может относиться к одной из вышеуказанных групп.

В кабельных линиях с отдельно освинцованными жилами ОСБ, двух- и трехжильные повреждения изоляции происходят очень редко. Наиболее распространенным видом повреждения силовых кабельных линий является повреждение изоляции между жилой и металлической оболочкой кабеля или муфты, т. е. одножильное повреждение.

При повреждении кабельной линии прежде всего необходимо определить характер повреждения. В большинстве случаев для этого бывает достаточно с помощью мегомметра определить с обоих концов линии: сопротивления изоляции каждой токоведущей жилы кабельной линии по отношению к земле; сопротивления изоляции между каждой парой токоведущих жил. Если мегомметром не удается определить характер повреждения изоляции, что иногда бывает, когда кабельная линия повреждена не во время работы, а при испытании, то характер повреждения определяют дополнительными повторными испытаниями изоляции токоведущих жил по отношению к металлической оболочке кабеля и между собой. В настоящее время характер повреждения определяют также импульсными приборами (ИКЛ-5, Р5-1А, Р5-5, Р5-8 и Р5-9).

После того, как произведены все необходимые измерения, составляют схему вида повреждения кабельной линии и выбирают метод, который для данного вида повреждения может дать наилучший результат.

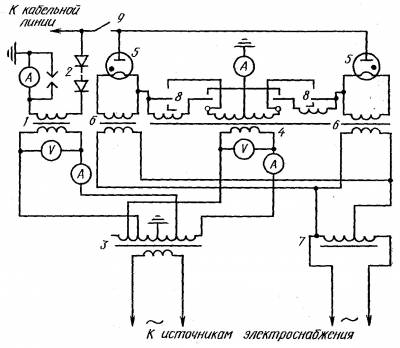

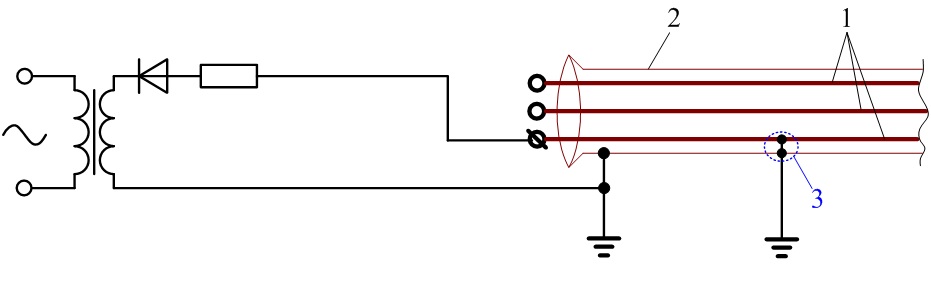

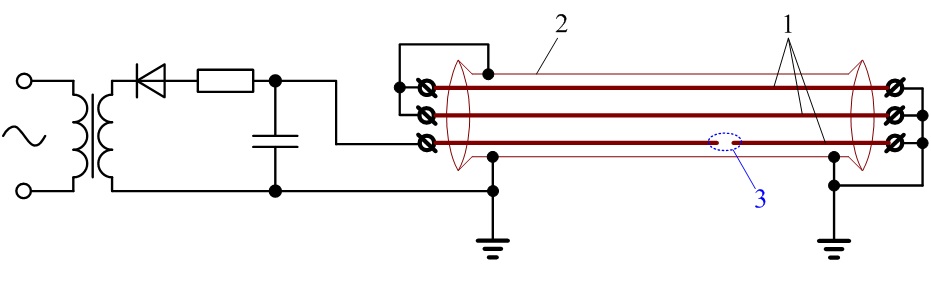

Рис. 199. Принципиальные схемы прожигания на переменном токе:

а - генератор высокой частоты, б-резонансный трансформатор; 1 - электродвигатель (Р=5 кВА; U=220 В; n= 2960 об/мин), 2 - генератор повышенной частоты ГИС-2 (Р=3 кВА; I = 15 А; U=220 В; F=1000 Гц), 3 - положение переключателя для последовательного соединения обмоток, 4 - контакты для параллельного соединения обмоток (I-30 А; U-110 В), 5 - поврежденный кабель, 6 - место повреждения, 7 - первичная обмотка, 8 и 9 - вторичная высоковольтная обмотка, секцированная на две части с зажимом I-III и II-IV и с возможностью подключения двух секций или одной (показано пунктиром)

Кабельные работы

Во многих случаях для определения места повреждения необходимо, чтобы сопротивление в месте повреждения кабельной линии между жилами или между жилой и оболочкой было как можно меньше. Снижение этого переходного сопротивления до необходимого предела осуществляют чередованием ступеней прожигания изоляции в месте повреждения: кенотроном или полупроводниковыми выпрямителями, размещаемыми в баке с маслом, газотронами и параллельной их работой с кенотроном или полупроводниками и на стадии окончательного дожигания генератором высокой частоты (рис. 199,а). В стадии внедрения находится прожигание на переменном токе резонансным трансформатором (рис. 199,6). В новых установках прожигания с питанием от выпрямительной установки находят применение тиристоры (четырехслойные полупроводники) с большим эффективным током

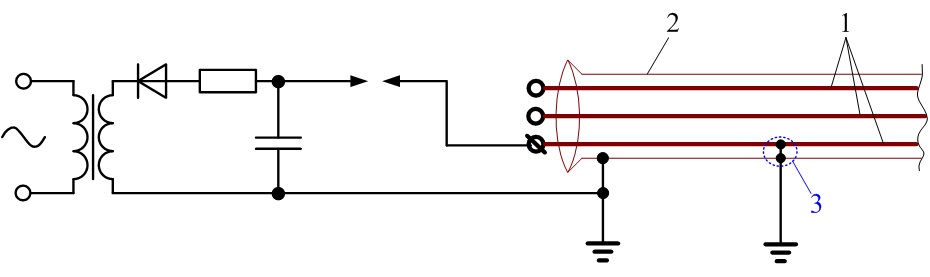

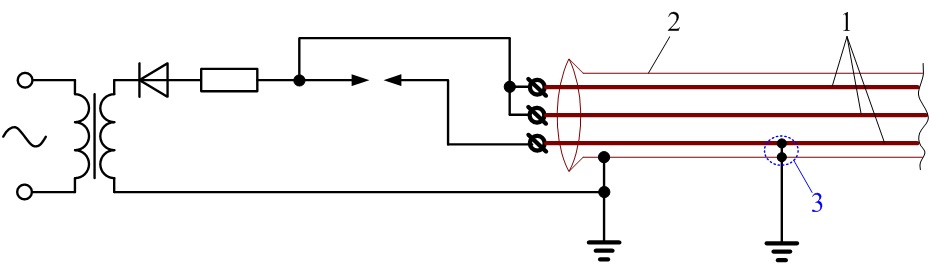

Рис. 200. Принципиальная схема прожигательной установки на постоянном токе от выпрямителей:

1 - повышающий трансформатор (Р=6 кВА; U=220/42 500 В), 2 - полупроводниковый выпрямитель (300 последовательно соединенных диодов Д226), размещенный в масляном баке трансформатора 1, 3 - регулировочный трансформатор (Р=7 кВА, U=220/0-250 В) с двумя независимыми выводами со скользящими контактами, с заземлением середины вторичной обмотки для исключения высокочастотных перенапряжений при пробое кабеля, 4 - повышающий трансформатор (Р=6 кВА, U=0,22/5 и 10 кВ), 5 - газотроны ВГ-237, соединенные по схеме двухполупериодного выпрямления, 6 - трансформаторы накала газотронов, 7 - регулировочный автотрансформатор (Р = 1,5 кВА, У-220/0-250 В), 8- переключатель для параллельного соединения двух секций высоковольтной обмотки повышающего трансформатора, 9 - разъединитель для параллельной работы полупроводникового выпрямителя с газотронами

Прожигательную установку для применения в сетевых условиях монтируют в крытом кузове автомашины по сравнительно сложной электрической схеме, в которую входят: щиток для приема электроэнергии от постороннего источника промышленной частоты, трансформаторы, повышающие напряжение, регулировочное выпрямительное устройство (два газотрона и полупроводниковый выпрямитель) измерительные приборы и пр. (рис. 200).

Монтаж прожигательной установки выполняют в развернутом виде, чтобы можно было легко проконтролировать состояние и осуществить ремонт любого элемента схемы.

Полупроводниковый выпрямитель 2 позволяет повысить напряжение до 60 кВ и получить ток для прожигания до 0,5 А.

Газотрон 5 позволяет иметь напряжение до 10 кВ и ток 2,5 А, а при включенных переключателях 8 ток 5А при напряжении 5 кВ.

Двигатель-генератор высокой частоты обычно располагают в отсеке низшего напряжения передвижной прожигательной установки, а его использование для прожигания производится лишь при наличии устойчивого проводящего мостика. При параллельном соединении обмоток генератора ток прожигания составляет 30 А при напряжении НОВ.

Резонансный трансформатор (рис. 199,6) размещают в отсеке высшего напряжения автомашины. Первичную обмотку 7 присоединяют к сети 220 В через контактор с дугогасительными камерами.

Резонансный контур в этом аппарате создается на промышленной частоте питающей сети, возбуждаемой вследствие магнитной связи обмоток 8 и 9 высшего напряжения с обмоткой 7 низшего напряжения. Вследствие применения разомкнутого сердечника магнитная связь между обмотками высшего и низшего напряжения слабая. В режиме прожигания нормально ток изменяется от 20 до 50 А.

Процесс прожигания протекает по-разному в зависимости от характера повреждения и состояния кабеля и обычно через 15-20 мин сопротивление снижается до нескольких десятков омов. По мере снижения напряжения пробоя необходимо переходить на следующую, более мощную по току ступень прожигания.

При повреждении кабеля с увлажненной изоляцией процесс прожигания проходит более длительно и сопротивление удается снизить только до 2000-3000 Ом.

Процесс прожигания места повреждения в муфтах обычно осуществляется длительно, несколько часов, причем сопротивление резко изменяется,1 то снижаясь, то снова возрастая, пока не наступит установившийся режим и сопротивление начнет снижаться. В некоторых случаях в процессе прожигания повреждения в муфте место повреждения заплывает (заплывающий пробой), изоляция восстанавливается до нормальной величины и пробои прекращаются.

При прожигании мест повреждения кабельных линий, проходящих в туннелях, коллекторах, подвалах и других помещениях, необходимо выставлять наблюдателей для обнаружения мест повреждений и предотвращения возможности воспламенения кабелей.

В настоящее время почти во всех случаях повреждений кабельных линий предварительно определяют зону повреждения на линии и после этого различными методами уточняют место повреждения непосредственно на трассе линии. Для определения зоны повреждения линии применяют следующие основные методы: импульсный, колебательного разряда, петли, емкостный. Для нахождения места повреждения непосредственно на трассе линии рекомендуется применять следующие основные методы измерений: акустический, индукционный, метод накладной рамки.

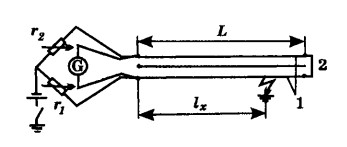

Рис. 201. Измерение импульсным методом:

а - прибор ИКЛ, б - измерение зондирующего и отраженного импульсов на экране прибора ИКЛ при коротком замыкании жил кабеля, в - измерение зондирующего и отраженного импульсов на экране прибора ИКЛ при обрыве жилы в муфте

Импульсный метод (рис. 201) основан на измерения времени между моментом посылки в кабель кратковременного импульса постоянного тока и приходом к месту установки прибора ИКЛ (рис. 201, а) импульса, отраженного от места повреждения. При этом отраженный импульс при коротком замыкании жил кабеля своим острием направлен вниз (рис. 201,6), а при обрыве жил - вверх (рис. 201,в). На экране прибора при измерении видны линии масштабных отметок времени и импульса. Ручкой совмещения импульса (крайняя левая сверху на рис. 201, а) совмещается импульс с началом масштабной отметки и производится отсчет числа отметок от начала импульса до его отражения (на рис. 201,6 и в отрезки а - в = Lх).

Для случая повреждения, показанного на рис. 201,6 получается отметка 2,8, что соответствует расстоянию от места присоединения прибора ИКЛ до места повреждения кабеля:

Lx==vn = 160 X 2,8 = 448 м,

где v = 160 м/мк-с - скорость распространения импульса по кабельной линии, а п - количество масштабных отметок. Прибор Р5-9 в отличие от других моделей этого типа имеет встроенный автономный источник питания.

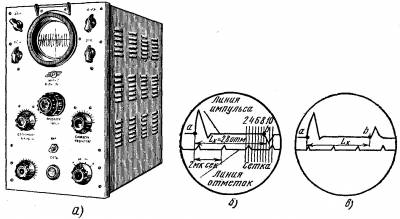

Метод колебательного разряда (рис. 202) применяется для определения повреждений в кабельных линиях при заплывающих пробоях. Для измерения на поврежденную жилу подается напряжение от кенотронной выпрямительной установки (рис. 202,6).

Рис. 202. Прибор ЭМКС-58 для измерения методом колебательного разряда (а) и схема измерения (б):

1 - сопротивление, 2 - кенотрон, 3 - трансформатор, 4 - прибор ЭМКС-58, 5 - делитель напряжения (антенна), 6-металлическая оболочка кабеля, 7- жилы кабеля

При пробое в кабеле происходит колебательный процесс. Метод основан на измерении периода собственных колебаний Т в момент пробоя электромикросекундомером (рис. 202,а), тогда расстояние до места повреждения Lx = 40 Т, где Т - время четырехкратного пробега волны до места повреждения.

Отсчет расстояния от места присоединения прибора до места заплывающего пробоя производят по шкале приборов, градуированной в километрах на четырех пределах: 0-1, 0-2, 0-5 и 0-10 км.

Метод петли применяется в случаях:

повреждения одной или двух жил при наличии одной здоровой жилы в этом же кабеле;

повреждения трех жил при наличии возможности использования рядом проложенного кабеля;

повреждения трех жил, если величины переходных сопротивлений жил отличаются друг от друга более чем в 100 раз;

если переходное сопротивление поврежденной жилы не превышает 5000 Ом при использовании моста низкого напряжения и при больших переходных сопротивлениях при работе мостом высокого напряжения.

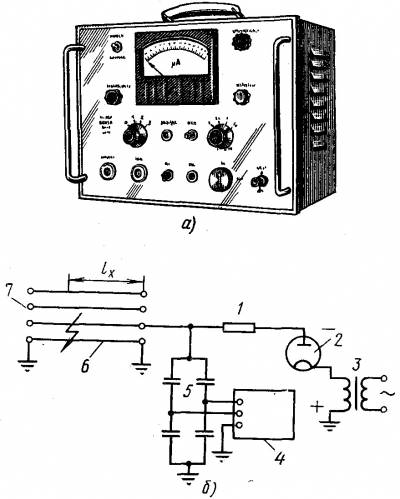

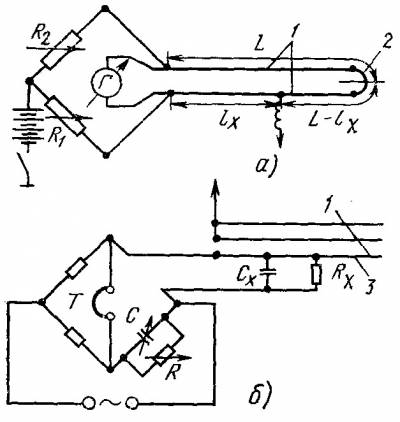

Рис. 203. Мостовые методы измерения:

a - методом петли, 6 - емкостным методом, 1 - жилы кабеля, 2 - перемычка, 3 - место обрыва жилы; Т - телефон, R х- переходное сопротивление оборванной жилы, Сх - емкость поврежденной жилы,

R - регулируемое сопротивление, С - ре-гулируемая емкость, Г - гальванометр

При определении места повреждения кабельной линии методом петли здоровую и поврежденную жилы соединяют на одном конце линии перемычкой сечением не менее жилы кабеля. Питание схемы моста осуществляют от аккумуляторов АКН-10-6, а при больших переходных сопротивлениях в месте повреждения- от сухой батареи БАС-60 или БАС-80. Гальванометр присоединяют непосредственно на конец жил кабеля.

Уравновешивая мост, определяют место повреждения по формуле

где lХ- расстояние от места измерения до места повреждения линии, м; L - длина кабельной линии (для линии, состоящей из кабелей разных сечений, длина приводится к одному эквивалентному сечению, за которое принимается отрезок кабеля наибольшей длины), м; R1 и R2 - сопротивления плеч моста, Ом.

Емкостный метод (р,ис. 203, б) применяется в случае измерения емкости на переменном токе, когда переходное сопротивление «на землю» оборванной жилы кабеля RX = 5000 Ом и более. Регулированием сопротивления R и емкости С обеспечивается отсутствие звука в телефоне. Полученная на мостике величина емкости при отсутствии звука в телефоне должна быть равна измеряемой емкости поврежденной жилы кабеля. Показателем определения места повреждения является сопоставление емкостей поврежденной и здоровой жил.

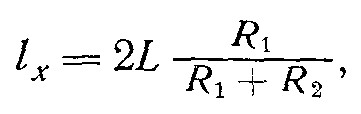

Акустический метод (рис. 204) применяется в случаях:

заплывающих пробоев в соединительных муфтах;

устойчивых, но не металлических замыканий между одной из жил и оболочкой кабеля.

Метод основан на прослушивании над местом повреждений разрядов от посылаемых импульсов в кабельную линию. В качестве генератора импульсов применяют кенотрон с дополнительным включением в схему высоковольтных конденсаторов и шарового разрядника. Вместо конденсаторов может быть использована емкость неповрежденных жил.

Рис. 204. Принципиальные схемы определения

места повреждения акустическим методом: а - для заплывающих пробоев в муфтах, б - при устойчивом замыкании в месте повреждения, в - с использованием емкости неповрежденных жил; 1 - фазы кабеля, 2 - металлическая оболочка кабеля, 3-поврежденное место на кабельной линии, Р - разрядник, С - зарядная емкость

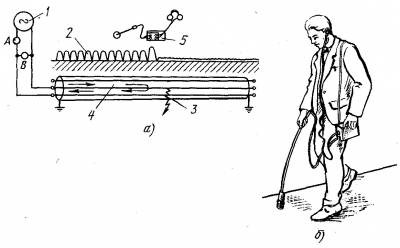

Для прослушивания разрядов над местом повреждения применяют кабелеискатель - звукоприемник, состоящий из приемной рамки (антенна), усилителя и телефонных трубок.

При применении акустического метода придерживаются такой последовательности выполнения отдельных операций по определению места повреждения в кабельной линии.

Предварительно в зависимости от характера повреждения методами колебательного (разряда, импульсным или петлевым определяют зону повреждения.

Оператор со звукоприемником отправляется в зону повреждения, при этом на поврежденную жилу кабельной линии подаются импульсы с периодичностью около одного импульса в секунду. Идя по трассе в зоне повреждения, оператор ставит приемник звуков на землю и телефон прослушивает разряды. Если разряды не прослушиваются, то звукоприемник переносится вдоль трассы линии.

Над местом повреждения кабельной линии слышимость искровых разрядов наибольшая. Разряды при небольших изоляционных расстояниях в целом месте кабеля могут переходить в металлическое замыкание и в этом случае не прослушиваются над повреждением.

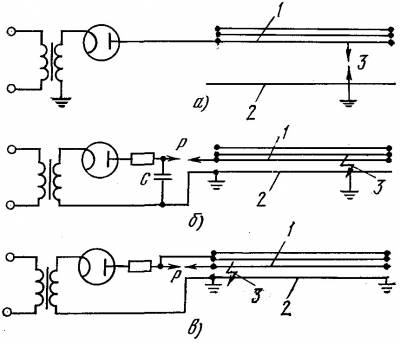

Индукционный метод основан на принципе прослушивания с поверхности земли при помощи кабелеискателя звука, создаваемого электромагнитными колебаниями в результате протекания по жилам кабеля, тока звуковой частоты (800-1000 Гц).

С помощью индукционного метода определяют двух- и трехфазные замыкания устойчивого характера по величине переходного сопротивления в месте повреждения около 10 Ом. Для создания магнитного поля при этих повреждениях собирают схему по рис. 205, а.

Рис. 205. Измерение индукционным методом:

о - схема присоединения генератора, б - работа оператора на трассе кабеля; 1 - однофазный генератор звуковой частоты напряжением 110-220 В, мощность 2 кВт, 2 - кривая слышимости звука, 3 - место повреждения, 4 - силовой кабель, 5 - кабелеискатель; А - амперметр,

В - вольтметр

Место повреждения определяется по изменениям звука в телефоне. Над местом повреждения звуковые сигналы будут усиливаться и за местом повреждения полностью исчезнут. Эти изменения улавливает оператор, идущий вдоль трассы кабельной линии (рис. 205, б).

Определение однофазных повреждений в силовых кабельных линиях индукционным методом является трудно разрешаемой технической задачей. При этих повреждениях ток от генератора звуковой частоты пропускается в отличие от схемы, изображенной на рис. 205, по цепи поврежденная жила - оболочка. При этом в кабельной линии возбуждаются четыре взаимосвязанных между собой переменных магнитных поля: межпроводное, растекания, вихревое и мостика повреждения. Взаимодействие полей искажает характеристику переменного поля в зоне места повреждения против характеристики над местом повреждения. Это отличие лучше всего обнаруживается при измерениях минимальных уровней звука. Успешное определение однофазных повреждений складывается из следующих условий: длительной тренировки персонала; четкого соблюдения специальной методики работ по измерениям; применения специального кабелеискателя звука (со сдвоенной приемной рамкой).

Метод накладной рамки применяется на открыто проложенных кабельных линиях, а в земле - отрытой траншее или специально отрытых шурфах по трассе линии для определения места повреждений на кабелях с отдельно освинцованными жилами. Он может быть использован и на кабелях с поясной изоляцией при пробоях одной жилы на оболочку или нескольких жил с большим переходным сопротивлением.

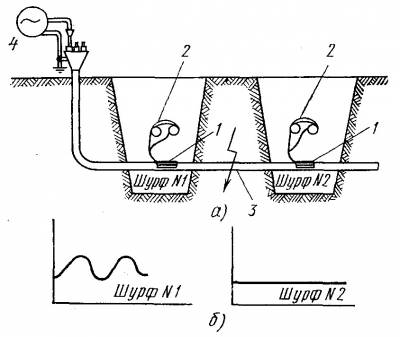

Рис 206. Схема определения места повреждения

кабельной линии методом накладной рамки: а - общая схема испытания, б - характер изменения интенсивности звука при вращении рамки; 1 - накладные рамки, 2 - телефоны, 3 - место повреждения, 4 - генератор

Для случая использования этого метода при прокладке в земле схема измерения приведена на рис. 206. С конца линии через поврежденную жилу и оболочку кабеля пропускают от генератора ток звуковой частоты. На кабель накладывают рамку, выполненную по форме кабеля в виде стальной обоймы, внутри периметра которой уложена катушка из медной проволоки. Концы катушки выводят из обоймы и присоединяют к телефону. При вращении рамки вокруг кабеля до места повреждения наводимый э. д. с. звук в телефоне дважды достигнет максимума и минимума. За местом повреждения будет прослушиваться монотонное звучание, а усиление и ослабление звука в телефоне будет отсутствовать.

Акустический метод практически универсален и во многих кабельных сетях является основным методом. Им можно определять повреждения различного характера: однофазные и междуфазные замыкания с различными переходными сопротивлениями, обрывы одной, двух или всех жил. В отдельных случаях возможно определение нескольких повреждений на одной кабельной линии. Метод применяется для определения мест повреждения в силовых кабельных линиях, носящих характер «заплывающего» пробоя, а так же может быть применен при замыканиях с переходным сопротивлением, обеспечивающим устойчивые искровые разряды, и при обрыве жил кабеля.

Сущность метода заключается в создании в месте повреждения мощных электрических разрядов и фиксации на поверхности земли звуковых колебаний с помощью чувствительных приемных устройств. Для создания мощных разрядов в месте повреждения электрическая энергия предварительно накапливается в высоковольтных конденсаторах или в емкости самого кабеля путем заряда от выпрямительной установки.

Запасенная энергия пропорциональна емкости {С} и квадрату напряжения {U}.

При достижении напряжения пробоя эта энергия расходуется за очень короткое время (десятки микросекунд) и в месте повреждения происходит мощный удар. Звук от этого удара распространяется в окружающей среде и может быть прослушан на поверхности земли. Обычно периодичность разрядов составляет 2-3 секунды.

В зависимости от характера повреждения кабеля собирают соответствующую схему измерения.

Рисунок. Схема определения места повреждения при замыкании между жилой и заземленной оболочкой (землей): 1 – жилы кабеля; 2 – оболочка кабеля; 3 – место повреждения.

Напряжение пробоя искрового промежутка не должно превышать 70% испытательного напряжения для кабеля данного типа. Практически для силовых кабелей с рабочим напряжением до 1, 6, 10 и 35 кВ напряжение импульсов не должно превышать 8, 25, 30 и 40 кВ соответственно.

Рисунок. Схема определения места повреждения при замыкании между жилой и заземленной оболочкой (землей) при использовании в качестве зарядной емкости жил кабеля: 1 – жилы кабеля; 2 – оболочка кабеля; 3 – место повреждения.

При повреждениях с заплывающим пробоем и обрывах жил напряжение на кабель подается непосредственно от выпрямительной установки, при этом напряжение пробоя в месте повреждения может быть доведено до испытательного.

Рисунок. Схема определения места повреждения при заплывающем пробое: 1 – жилы кабеля; 2 – оболочка кабеля; 3 – место повреждения.

Рисунок. Схема определения места повреждения при обрыве жил кабеля: 1 – жилы кабеля; 2 – оболочка кабеля; 3 – место повреждения.

Практически возникновение устойчивого искрового разряда в месте повреждения обеспечивается при значении переходного сопротивления 40 Ом и более. При меньших значениях переходного сопротивления и металлических замыканиях на оболочку акустический метод не может быть применен. В этих случаях проводящий мостик в месте повреждения разрушают пропусканием больших разрядных токов.

В настоящее время для создания в месте повреждения кабеля искровых разрядов применяют генераторы акустических ударных волн. Генератор имеет конденсаторы, которые заряжаются и затем разряжаются в дефектный кабель через рабочий искровой промежуток.

Рисунок. Генератор акустических ударных волн

Место повреждения кабеля определяется по максимальной слышимости звука разрядов. Обычно зона слышимости на поверхности земли колеблется от 2 до 15 метров в зависимости от свойств грунта. Наибольшую зону слышимости обеспечивают плотные и однородные грунты, наименьшую зону – рыхлые грунты, шлак, строительный мусор.

В случае, если зона повреждения располагается на расстоянии 10-50 м от оживленной автострады, то поиск повреждения рекомендуется проводить в ночное время, т. к. шум машин не позволит выделить акустический сигнал.

Ниже на видео демонстрируются акустические разряды в кабелях.

Применение акустического метода наиболее целесообразно для кабелей проложенных в земле и под водой. При прокладке хотя бы части кабельной трассы в кабельных каналах и коллекторах не рекомендуется использовать акустический метод из-за опасности возникновения пожара. Последнее обусловлено тем, что протекающие в момент разряда большие импульсные токи вызывают в местах соприкосновения с заземленными конструкциями и с другими кабелями искрение, что может привести к загоранию краски, покрытия кабеля и т.д.

Дополнительный материал:

- Приемник для поиска повреждений в силовых кабелей ПОИСК 2006м. Руководство по эксплуатации.

- Приемник для поиска повреждений в силовых кабелей П-806. Руководство по эксплуатации.

- Генератор акустических ударных волн ГАУВ-6-05-1. Паспорт.

Методы отыскания мест повреждений делятся на две группы:

относительные;

абсолютные.

Относительные методы используются для определения участка (зоны) кабеля, на котором произошло повреждение. Абсолютные методы используются для точного определения места повреждения непосредственно на трассе кабеля. Такое сочетание методов позволяет относительно быстро и без больших затрат отыскать место повреждения.

К относительным методам относятся мостовые методы (с использованием моста постоянного тока — метод петли и с использованием моста переменного тока - емкостный метод), импульсный (рефлектометрический) метод и метод колебательного разряда. К абсолютным методам относятся индукционный и акустический методы.

При пробое изоляции кабелей часто возникают «заплывающие пробои», т. е. пробои с затеканием в промежуток изоляционной массы и, соответственно, с частичным восстановлением электрической прочности. Такой пробой затрудняет отыскание места повреждения петлевым, импульсным и индукционным методами. Поэтому для обеспечения возможности использования указанных методов дефектную изоляцию кабелей прожигают с помощью специальных установок. Часто сначала пробивают дефектную изоляцию с помощью маломощных высоковольтных выпрямительных установок, а затем производят прожигание дефектной изоляции с помощью низковольтных выпрямительных установок, обладающих достаточно большой мощностью.

Мостовой метод используется при повреждении изоляции одной или двух жил относительно оболочки (изоляция хотя бы одной жилы не повреждена) и отсутствии обрывов жил. Метод заключается в измерении сопротивления постоянному току участка жилы до места повреждения с помощью специального кабельного моста постоянного тока, предназначенного для измерения малых сопротивлений.

Кабельный мост подключают к неповрежденной и поврежденной жилам кабеля (рис. 1). На противоположном конце кабеля указанные жилы соединяют перемычкой. Источник питания моста (Б) заземляют. Плечи моста образуются регулируемыми резисторами R1 и R2, а также активными сопротивлениями жил кабелей, пропорциональными длинам l х и l k + (l k - l x) = 2l k - l x , где l k - длина кабеля.

Расстояние l х - расстояние от выводов кабеля до места повреждения жилы.

Рисунок 1. а - принципиальная схема; б - схема замещения

В соответствии с принципом измерения сопротивления с помощью моста, регулируя R1 и R2, достигают равновесия моста, т. е. равенства показаний гальванометра G нулю. Условие равновесия моста при первом варианте измерений:

Точность измерений проверяется при втором варианте измерений, когда концы проводов от кабеля к мосту меняются местами. При втором варианте измерений определяют значение

где l k - известная величина.

Если сумма вычисленных значений l x (1) и 2l k - l x (2) оказывается равной 2l k , то измерения правильные.

Метод используют, если переходное сопротивление в месте повреждения R пер ≤ 5 кОм.

Емкостный метод используют при обрывах жил кабелей путем измерения емкости кабеля с помощью моста переменного тока, работающего на частоте 1 кГц. Равновесие моста устанавливается с помощью телефона (звучание частотой 1 кГц отсутствует). Метод применяется редко из-за невысокой точности. Более широко применяют метод колебательных разрядов и импульсный (рефлектометрический) метод, отличающиеся простотой и большей точностью.

Импульсный метод основан на измерении времени прохождения электромагнитной волны t x по линии от места измерения до места повреждения (расстояние l x) и обратно, т. е. расстояния 2l x . При известной скорости распространения электромагнитной волны по кабелю V, указанное время составляет

Метод реализуется путем посылки в кабельную линию импульсов и измерения времени сдвига между посылаемыми и отраженными импульсами. Измерения производят с помощью электронного осциллографа.

При использовании метода оператор должен хорошо знать визуальный портрет кабельной линии, т. к. в местах неоднородностей кабеля (например, в соединительных муфтах) возникают отраженные импульсы. Метод эффективен, если переходное сопротивление в месте повреждения изоляции жилы R пер < 100 Ом, а также при обрыве жил кабеля.

Метод колебательного разряда основан на том, что при пробое кабеля возникает свободный процесс в виде колебательного разряда, период Т x которого связан с расстоянием до места пробоя l x соотношением

Средняя скорость распространения волны в кабелях с бумажно-масляной изоляцией 3-35 кВ составляет 160·10 3 км/с = 160 м/мкс, что и позволяет приближенно определять расстояние l х путем измерения Т х. Измерение Т x выполняют с помощью электронного микросекундомера.

Большим достоинством метода является его работоспособность во всех случаях повреждений кабелей. Метод может быть совмещен с испытанием кабеля выпрямленным напряжением.

За время Т x волна четыре раза проходит расстояние от места повреждения до места измерения, тогда

Измерения Т x производят на первом периоде колебаний, на котором влияние затухания процесса минимально.

При измерении на жилу кабеля от испытательной установки 1 через ограничительный резистор R з подается высокое напряжение U вн отрицательной полярности (рис. 2). В момент пробоя в месте повреждения возникает равная по значению волна напряжения положительной полярности (напряжение в месте повреждения в момент пробоя равно нулю), которая распространяется к концам кабеля. Через t 1 = l x /V после пробоя волна отражается с переменой знака и уходит вновь к месту измерений. К моменту t 3 = 3l x /V волна приходит к месту измерений, напряжение на жилах становится отрицательным. К моменту t 4 = 4l x /V волна возвращается к месту повреждения, и первый период колебаний завершается.

Рисунок 2. а - принципиальная схема; б - форма волны свободных колебаний в КЛ

Микросекундомер 3 присоединяется к кабельной линии через емкостные делители 2.

Индукционный метод применяется для точного определения места повреждения непосредственно на трассе КЛ. Метод применим, если R пер < 10 Ом, т. е. для его использования необходимо дожигание дефектной изоляции.

Сущность метода заключается в пропускании по кабелю тока звуковой частоты и фиксации характера изменения электромагнитного поля над кабелем с помощью приемного устройства (телефона). Наводимая в приемной антенне ЭДС пропорциональна току в кабеле, числу витков и площади, охватываемой антенной. С увеличением частоты ЭДС растет непропорционально, вследствие экранирующего влияния брони и оболочки кабеля.

Практически для индукционного метода применяется частота 800-1200 Гц. На рис. 3 приведена схема определения замыкания между двумя жилами кабеля.

Рисунок 3.

От генератора звуковой частоты ГЗЧ подают ток 10-20 А на две поврежденные жилы кабеля. По трассе проходят с антенной А, усилителем У и телефоном Т, улавливая звучание от наведенной в антенне ЭДС, которое периодически изменяется в соответствии с шагом скрутки жил. Звучание слышно на всем участке кабеля, где протекает ток ГЗЧ. Над местом повреждения звук в телефоне заметно возрастает, затухая на расстоянии примерно 0,5 м за местом повреждения.

Для определения трассы кабеля один вывод генератора звуковой частоты заземляется, второй присоединяется к неповрежденной жиле, заземленной на противоположном конце кабеля (рис. 4).

Рисунок 4.

Отыскание трассы кабеля проводится по минимуму или максимуму сигнала.

При определении трассы по минимуму сигнала магнитную ось антенны располагают перпендикулярно поверхности земли (рамочная антенна расположена горизонтально). Когда антенна находится точно над осью кабеля, линии магнитного поля не пересекают витки антенны и ЭДС равна нулю. При отклонении от оси кабеля влево или вправо появляется усиливающийся сигнал.

При определении трассы по максимуму сигнала магнитную ось антенны располагают горизонтально к поверхности земли (рамочная антенна расположена вертикально). Когда антенна будет находиться точно над осью кабеля, витки ее будут пересекаться максимальным магнитным потоком, и наводимая ЭДС будет наибольшей. При перемещении антенны вдоль кабеля ЭДС будет меняться только из-за изменения глубины залегания или из-за прокладки в трубах. На практике чаще используют способ обнаружения трассы по минимуму сигнала, так как он дает более четкие результаты.

Акустический метод дополняет индукционный и применяется, если R пер ≥ 50 Ом. В противном случае он неработоспособен.

Сущность метода заключается в создании в месте повреждения мощных электрических разрядов и фиксации на поверхности земли звуковых колебаний с помощью чувствительных приемных устройств. Для создания мощных разрядов в месте повреждения электрическая энергия предварительно накапливается в высоковольтных конденсаторах или в емкости самого кабеля путем заряда от выпрямительной установки. Запасенная энергия

W = CU 2 /2 пропорциональна емкости С и квадрату напряжения пробоя U. В реальных установках эта энергия может составлять 100 Дж и более. При достижении напряжения пробоя энергия расходуется за очень короткое время (десятки микросекунд) и в месте повреждения происходит мощный удар. Звук от этого удара распространяется в окружающей среде и может быть прослушан на поверхности земли. По окончании разряда электрическая дуга в месте повреждения гаснет, а напряжение на емкости начинает постепенно возрастать.

При замыканиях с переходным сопротивлением, обеспечивающим устойчивые искровые разряды, в качестве генератора импульсов используется выпрямительная установка (1), конденсатор С емкостью 1-2 мкФ и разрядник Р (рис. 5). В качестве зарядной емкости могут использоваться неповрежденные жилы. Напряжение пробоя искрового промежутка не должно превышать 70% испытательного напряжения для кабеля данного типа. Разрядник Р настраивают так, чтобы интервал между разрядами составлял 1-3 с. На поверхности земли звук прослушивается с помощью пьезоэлектрического микрофона с усилителем (П) и головных телефонов (Т).

Рисунок 5.

После фиксирования факта повреждения кабеля , первоначально определяется предварительная зона, с последующим уточнением конкретного места и характера возможных дефектов.

Для этого применяют следующие методы дефектоскопии :

- акустический . Применяется для определения повреждений непосредственно на трассе с помощью искусственно созданного акустического удара, с последующей его регистрацией соответствующими приборами;

- индукционный . Основан на принципе детектирования радиосигнала, который возникает в месте пробоя изоляции при прохождении через кабель импульса частотой от 800 до 1000 Гц с силой тока 15-20 А;

- емкостной . Позволяет определять с помощью соответствующих формул определить расстояние до места повреждения в том случае, когда происходит обрыв жил кабельных линий в соединительной муфте;

- петлевой . Используется в случаях, когда у одной из неповрежденных токоведущих жил нарушена изоляция, в то время как с соседними неповрежденными проводниками сопротивление в месте повреждения не должно быть более 5 кОм. Место повреждения определяется путем дожигания специальной газовой установкой или кенотроном с последующим применением соответствующих методик;

- импульсный . Предполагает использование специального прибора ИКЛ, который фиксирует интервал времени от посылки импульса вдоль кабеля до его отражения, с последующей обработкой результатов;

- колебательный разряд . Используется для выявления пробоев изоляции, которые возникают в кабельных муфтах. Расстояние до места пробоя определяется с помощью подачи напряжения от кенотронного аппарата, с фиксацией результатов соответствующими приборами типа ЭМКС-58.

Основные причины повреждения кабельных линий

К главным недостаткам, которые существенно влияют на надежность кабелей, относятся такие показатели, как осущение, электрическое старение и высыхание изоляции. Это связано, прежде всего, с естественным разложением (кристаллизацией) пропиточного состава.

Проведение профилактических испытаний повышенным постоянным напряжением постоянного тока далеко не всегда позволяет выявлять не только естественное старение изоляции, но и другие, более существенные дефекты. В частности, такие исследования неэффективны, если изолятор в данный момент не отсырела. Поврежденный участок можно обнаружить лишь в том случае, если у оставшейся неповрежденной части изоляция не превышает 15-20 % .

Как правило, при аварии кабелю наносятся и вторичные повреждения (обжиг дугой, деформация за счет созданного внутреннего давления, поглощение влаги в поврежденном месте и т. д.).

Главным конструктивным элементом является внешняя оболочка, т. к. высокие диэлектрические характеристики силового кабеля обеспечиваются при отсутствии активного воздействия на него влаги и воздуха. Основной материал - свинец и алюминий.

Помимо заводского брака, который со временем может привести к повреждению кабеля, существуют и другие причины выхода его из строя :

Механические повреждения при прокладке или других строительных работах;

Вспучивание в виде спирали (иногда с образованием трещин) в результате воздействия в течение длительного времени периодических циклов нагревания и охлаждения, а также при значительных сетевых перегрузках;

Разрушение внешней оболочки под воздействием внешних механических факторов;

Естественная химическая коррозия из-за воздействия различных реагентов, содержащихся в почве;

Разрушение внешнего защитного слоя благодаря блуждающим токам от электрифицированного транспорта.

Визуально механическое повреждение наружной оболочки легко определяется по внешнему виду: как, правило, в этом случае деформирована как стальная броня, так и джутовая оплетка. При этом обычно резко снижаются и диэлектрические характеристики кабеля.

При локальных повреждениях делается специальная вставка, и линия готова к дальнейшей эксплуатации.

Свинцовая оболочка часто подвергается межкристаллическому разрушению, что визуально выражается в появлением на первом этапе сетки из мелких трещин. В дальнейшем это приводит к увеличению их размеров с последующим разрушением отдельных фрагментов.

При наличии в составе продуктов коррозии двуокиси свинца, можно смело утверждать о ее электрическом происхождении за счет блуждающих токов. Такой окисел имеет характерный коричневый тон. В то же время в результате химической коррозии образуются продукты белого цвета, которые иногда имеют бледно-желтый или бледно-розовый оттенок.

При монтаже следует обратить особое внимание на влажность изоляторов, правильной укладке пропиточного материала и выделения необходимого объема канифоли.

Одним из самых слабых элементов изоляции являются воздушные включения. В них развиваются такие опасные процессы, как ионизация и частичные разряды. Именно с этим связано жесткое регламентирование совпадение бумажных лент. При несоблюдении этого регламента слой необходимой изоляции становится неустойчивым к изгибу.

В высоковольтных кабелях (20-35 кВольт) даже при незначительном нарушении изоляции из-за высокого напряжения начинается ионизация воздуха с появлением частичных разрядов.

При визуальном осмотре токопроводящих жил кабеля, прежде всего необходимо обратить внимание на такие характерные дефекты, как:

Неправильная форма секторной или круглой жилы;

Западание или, наоборот, выпирание отдельных элементов проволакивания;

Наличие заусениц на токопроводящих жилах.

Все эти дефекты способствуют искривлению напряженности электрического поля с образованием местных флуктуаций, что является уже серьезной проблемой при напряжении в сети более 10 кВольт.

Также возможны и другие, более грубые дефекты в жилах, которые могут быть связаны, в частности, что в результате неаккуратного проволакивания изоляция может быть повреждена механически. При этом могут быть и грубые дефекты в жилах, например, при возможных пересечениях в процессе укладки.

В такой ситуации токопроводящий провод может принять неправильную форму, а в изоляции возможно образование глубоких складок. Такой кабель нельзя использовать для прокладки.

При замене дефектных участков сети также необходимо учитывать весь комплекс изменений, который может возникнуть при горении дуги, а также образованию избыточных внутренних давлений.

Профилактические испытания, в связи с малой мощностью, не предполагают возникновение в сетевых сетях каких-либо дефектов.