Лист — это боковая специализированная часть побега.

Основные и дополнительные функции листа

Основные : функции фотосинтеза, газообмена и испарения воды (транспирация).

Дополнительные : вегетативное размножение, запасание веществ, защитная (колючки), опорная (усики), питательная (у насекомоядных растений), удаление некоторых продуктов обмена веществ (с опаданием листвы). Листья растут преимущественно до определенных размеров за счет краевой меристемы . Рост их ограничен (в отличие от стебля и корня) лишь до определенных размеров. Размеры – разные, от нескольких миллиметров до нескольких метров (10 и больше).

Срок жизни разный. У однолетних растений листья отмирают вместе с другими частями тела. Многолетние растения могут заменять листву постепенно, на протяжении вегетационного периода или на протяжении жизни – вечнозеленые растения (лавр благородный, фикус, монстера, брусника, вереск, барвинок, лавровишня, пальма и т. п.). Опадение листвы в неблагоприятные времена года получило название – листопад . Растения, у которых наблюдается листопад, называются листопадными (яблоня, клен, тополь и т. п.).

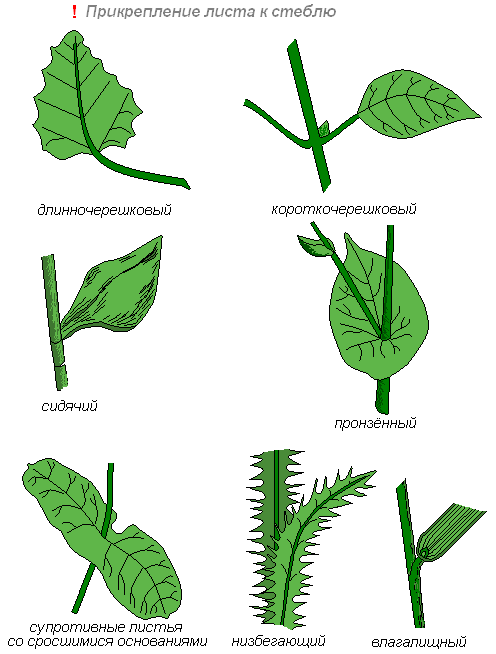

Лист состоит из листовой пластинки и черешка . Листовая пластинка плоская. На листовой пластинке можно выделить основу, кончик и края. В нижней части черешка расположено утолщенное основание листа. В листовой пластинке ветвятся жилки – сосудисто-волокнистые пучки. Выделяют центральную и боковые жилки. Черешок вращает пластинку для лучшего улавливания лучей света. Лист опадает вместе с черешком. Листья, имеющие черешок, называются черешковыми . Черешки бывают короткими или длинными. Листья, не имеющие черешка, называются сидячими (например, у кукурузы, пшеницы, наперстянки). Если нижняя часть листовой пластинки охватывает стебель в виде трубки или желобка, то образуется листовое влагалище (у некоторых злаков, осок, зонтичных). Оно защищает стебель от повреждений. Побег может пронизывать листовую пластинку насквозь – пронзенный лист .

Формы черешка

На поперечном срезе черешки могут иметь форму: цилиндрическую, ребристую, плоскую, крылатую, желобчатую и т. п.

Некоторые растения (розоцветные, бобовые и т. п.), кроме пластинки и черешка, имеют особые выросты – прилистники . Они прикрывают боковые почки и защищают их от повреждений. Прилистники могут иметь вид маленьких листков, пленок, колючек, чешуек. В некоторых случаях бывают очень большими и играют важную роль в фотосинтезе. Бывают свободными или приросшими к черешку.

Жилки объединяют листок со стеблем. Это – сосудисто-волокнистые пучки. Их функции : проводящая и механическая (жилки служат опорой, защищают от разрыва листья). Расположение, ветвление жилок листовой пластинки называется жилкованием . Различают жилкование из одной главной жилки, от которой расходятся боковые ответвления – сетчатое, перистое (черемуха и т. п.), пальчатое (клен татарский и т. п.), или с несколькими главными жилками, которые идут почти параллельно одна другой –– дуговое (подорожник, ландыш) и параллельное (пшеница, рожь) жилкование. Кроме того, существует много переходных типов жилкования.

Для большинства двудольных характерно перистое, пальчатое, сетчатое жилкование, для однодольных –параллельное и дуговое.

Листья с прямыми жилками преимущественно цельнокрайние.

Разнообразие листьев по внешнему строению

По листовой пластинке:

Различают листья простые и сложные.

Простые листья

Простые листья имеют одну листовую пластинку с черешком, которая может быть целостной или расчлененной. Простые листья опадают во время листопада полностью. Они делятся на листья с цельной и расчлененной листовой пластинкой. Листья с цельной листовой пластинкой называются цельными .

Формы листовой пластинки отличаются общим контуром, формой верхушки и основания. Контур листовой пластинки может быть овальным (акация), сердцевидным (липа), игольчатым (хвойные), яйцевидным (груша), стреловидным (стрелолист) и т. п.

Кончик (верхушка) листовой пластинки бывает острым, тупым, притупленным, заостренным, выемчатым, усикообразным и т. п.

Основание листовой пластинки может быть округлым, сердцевидным, стреловидным, копьевидным, клиновидным, неравносторонним и т. п.

Край листовой пластинки может быть цельнокрайним или с выемками (не достигают ширины пластинки). По формам выемок по краю листовой пластинки различают листья зубчатые (зубцы имеют равные стороны – орешник, бук и т. п.), пильчатые (одна сторона зубца длиннее другой – груша), бородчатые (выемки острые, выпуклости тупые – шалфей) и др.

Сложные листья

Сложные листья имеют общий черешок (рахис) . К нему крепятся простые листочки. Каждый из листочков может опадать самостоятельно. Сложные листья делятся на тройчатые, пальчатые и перистые. Сложные тройчатые листья (клевер) имеют три листочка, которые короткими черешками крепятся к общему черешку. Пальчатосложные листья подобны по строению предыдущим, но количество листочков больше трех. Перистосложные листья состоят из листочков, расположенных по всей длине рахиса. Бывают парноперистосложные и непарноперистосложные. Парноперистосложные листья (горох посевной) состоят из простых листочков, которые попарно расположены на черешке. Непарноперистосложные листья (шиповник, рябина) заканчиваются одним непарным листочком.

По способу членения

Листья делят на:

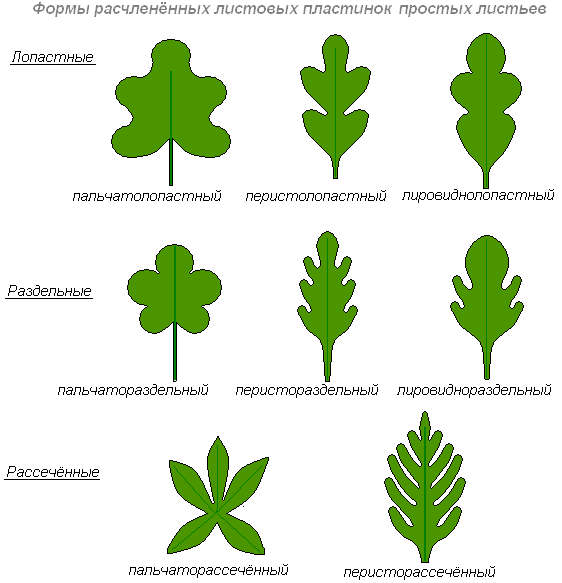

1) лопастные , если членение листовой пластинки доходит до 1 /3 всей ее поверхности; выступающие части называют лопастями ;

2) раздельные , если членение листовой пластинки доходит до 2/3 всей ее поверхности; выступающие части называют долями ;

3) рассеченные , если степень членения доходит до центральной жилки; выступающие части называют сегментами .

Листорасположение

Это расположение в определенном порядке листьев на стебле. Листорасположение – это наследственный признак, но во время развития растения при приспособлении к условиям освещения может изменяться (например, в нижней части листорасположение противоположное, в верхней – очередное). Различают три вида листорасположения: спиральное, или очередное, супротивное и кольчатое.

Спиральное

Присуще большинству растений (яблоня, береза, шиповник, пшеница). При этом от узла отходит лишь один лист. Расположены листья на стебле по спирали.

Супротивное

В каждом узле два листа сидят один напротив другого (сирень, клен, мята, шалфей, крапива, калина и т. п.). В большинстве случаев листья двух соседних пар отходят в двух взаимно противоположных плоскостях, не затеняя друг друга.

Кольчатое

От узла отходит больше двух листьев (элодея, вороний глаз, олеандр и т. п.).

Форма, размер и расположение листьев приспособлены к условиям освещения. Взаимное расположение листьев напоминает мозаику, если посмотреть на растение сверху в направлении света (у граба, вяза, клена и др.). Такое расположение называется листовой мозаикой . При этом листья не затеняют друг друга и используют свет эффективно.

Снаружи лист покрыт преимущественно однослойным, иногда многослойным эпидермисом (кожицей). Он состоит из живых клеток, большинство из которых лишены хлорофилла. Сквозь них солнечные лучи легко попадают к низшим слоям клеток листа. У большинства растений кожица выделяет и создает снаружи тонкую пленку из жирообразных веществ – кутикулу, которая почти не пропускает воду. На поверхности некоторых клеток кожицы могут быть волоски, шипики, которые защищают листок от повреждений, перегрева, чрезмерного испарения воды. У растений, которые растут на суше, на нижней стороне листка в эпидермисе есть устьица (во влажных местах (капуста) – устьица с обеих сторон листа; у водяных растений (водяная лилия), листья которых плавает на поверхности, – на верхней стороне; у растений, которые погружены полностью в воду, устьиц нет). Функции устьиц : регуляция газообмена и транспирации (испарения воды листвой). В среднем на 1 квадратный миллиметр поверхности приходится 100–300 устьиц. Чем выше лист расположен на стебле, тем больше устьиц на единицу поверхности.

Между верхним и внешним слоями эпидермиса расположены клетки основной ткани – ассимиляционной паренхимы. У большинства видов покрытосеменных различают два вида клеток этой ткани: столбчатую (палисадную) и губчатую (рыхлую) хлорофиллоносные паренхимы. Вместе они составляют мезофилл листа. Под верхней кожицей (иногда – и над нижней) содержится столбчатая паренхима, которая состоит из клеток правильной формы (призматической), расположенных вертикально несколькими слоями и плотно прилегающих одна к другой. Рыхлая паренхима находится под столбчатой и над нижней кожицей, состоит из клеток неправильной формы, которые не прилегают плотно одна к другой и имеют большие межклетники, заполненные воздухом. Межклетники занимают до 25 % объёма листа. Они соединяются с устьицами и обеспечивают газообмен и транспирацию листа. Считается, что интенсивнее процессы фотосинтеза происходят в палисадной паренхиме, так как ее клетки имеют больше хлоропластов. В клетках рыхлой паренхимы хлоропластов значительно меньше. В них активно запасается крахмал и некоторые другие питательные вещества.

Сквозь ткани паренхимы проходят сосудисто-волокнистые пучки (жилки). В их состав входят проводящая ткань – сосуды (в самых мелких жилках – трахеиды) и ситовидные трубки – и механическая. Сверху сосудисто-волокнистого пучка расположена ксилема, а снизу – флоэма. По ситовидным трубкам протекают органические вещества, которые образовались в процессе фотосинтеза, ко всем органам растения. По сосудам и трахеидам к листу поступает вода с растворенными в ней минеральными веществами. Механическая ткань придает прочность листовой пластинке, опору проводящей ткани. Между проводящей системой и мезофиллом находится свободное пространство или апопласт .

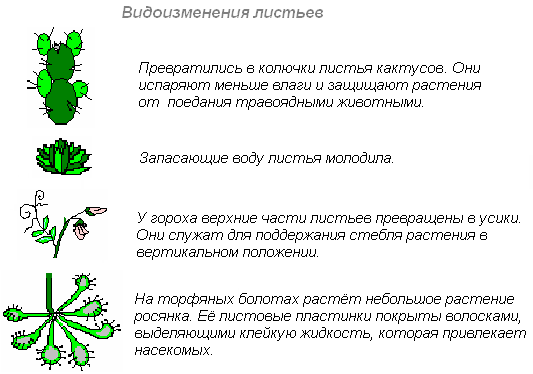

Видоизменения листа

Видоизменения листьев (метаморфозы) возникают при выполнении дополнительных функций.

Усики

Позволяют растению (горох, вика) цепляться за предметы и закреплять стебель в вертикальном положении.

Колючки

Возникают у растений, которые растут в засушливых местах (кактус, барбарис). У робинии псевдоакации (белой акации) колючки – это видоизменения прилистников.

Чешуйки

Сухие чешуйки (почек, луковиц, корневищ) выполняют защитную функцию – защищают от повреждений. Мясистые чешуйки (луковицы) запасают питательные вещества.

У насекомоядных растений (росянка) листья видоизменены для улавливания и переваривания преимущественно насекомых.

Филлодии

Это преобразование черешка в листовидное плоское образование.

Изменчивость листа обусловлена совокупностью внешних и внутренних факторов. Наличие у одного и того же растения листьев разной формы и размеров называется гетерофилией , или разнолистостью . Наблюдается, например, у водяного желтеца, стрелолиста и т. п.

(от лат. trans – сквозь и spiro – дышу). Это выведение растением водяного пара (испарение воды). Растения поглощают много воды, но используют лишь незначительную ее часть. Воду испаряют все части растения, но в особенности – листья. Благодаря испарению вокруг растения возникает особый микроклимат.

Виды транспирации

Различают два вида транспирации: кутикулярную и устьичную.

Кутикулярная транспирация

Кутикулярная транспирация – это испарение воды всей поверхностью растения.

Устьичная транспирация

Устьичная транспирация – это испарение воды через устьица. Наиболее интенсивной является устьичная. Устьица регулируют скорость испарения воды. Количество устьиц у разных видов растений разное.

Транспирация способствует поступлению нового количества воды к корню, поднятию воды по стеблю к листьям (с помощью всасывающей силы). Таким образом корневая система образует нижний водный насос, а листья – верхний водный насос.

Одним из факторов, определяющих скорость испарения, является влажность воздуха: чем она выше, тем меньше испарение (испарение прекращается при насыщении воздуха водным паром).

Значение испарения воды: снижает температуру растения и защищает ее от перегрева, обеспечивает восходящий ток веществ от корня к надземной части растения. От интенсивности транспирации зависит интенсивность фотосинтезов, поскольку оба этих процесса регулируются устьичным аппаратом.

Это одновременное сбрасывание листьев на период неблагоприятных условий. Основными причинами листопада является изменение продолжительности светового дня, снижение температуры. При этом усиливается отток органических веществ из листка к стеблю и корню. Наблюдается осенью (иногда, в засушливые годы, летом). Листопад является приспособлением растения для защиты от чрезмерной потери воды. Вместе с листьями удаляются разные вредные продукты обмена веществ, которые в них откладываются (например, кристаллы оксалата кальция).

Подготовка к листопаду начинается еще до наступления неблагоприятного периода. Снижение температуры воздуха приводит к разрушению хлорофилла. Другие пигменты становятся заметными (каротины, ксантофиллы), поэтому листья изменяют окраску.

Клетки черешка около стебля начинают усиленно делиться и образуют поперек его отделительный слой из паренхимы, который легко расслаивается. Они становятся округлыми, гладкими. Между ними возникают большие межклетники, которые позволяют клеткам легко отделяться. Лист остается прикрепленным к стеблю лишь благодаря сосудисто-волокнистым пучкам. На поверхности будущего листового рубца заранее образуется защитный слой пробковой ткани.

У однодольных растений и травянистых двудольных не образуется отделительный слой. Лист отмирает, постепенно разрушается, оставаясь на стебле.

Опавшие листья разлагаются почвенными микроорганизмами, грибами, животными.

Лист - это вегетативный орган растений, является частью побега. Функции листа - фотосинтез, испарение воды (транспирация) и газообмен. Кроме этих основных функций, в результате идиоадаптаций к различным условиям существования листья, видоизменяясь, могут служить следующим целям.

- Накопления питательных веществ (лук, капуста), воды (алоэ);

- защиты от поедания животными (колючки кактуса и барбариса);

- вегетативного размножения (бегония, фиалка);

- улавливания и переваривания насекомых (росянка, венерина мухоловка);

- движения и укрепления слабого стебля (усики гороха, вики);

- удаления продуктов обмена веществ во время листопада (у деревьев и кустарников).

Общая характеристика листа растения

Листья у большинства растений зеленые, чаще всего - плоские, обычно двустороннесимметричные. Размеры от нескольких миллиметров (ряска) до 10-15м (у пальм).

Лист формируется из клеток образовательной ткани конуса нарастания стебля. Зачаток листа дифференцируется на:

- Листовую пластинку;

- черешок, с помощью которого лист прикрепляется к стеблю;

- прилистники.

У некоторых растений черешков нет, такие листья в отличие от черешковых называются сидячими . Прилистники также бывают не у всех растений. Они представляют собой различных размеров парные придатки у основания черешка листа. Форма их разнообразна (пленки, чешуйки, маленькие листочки, колючки), функция - защитная.

Простые и сложные листья различают по числу листовых пластинок. Простой лист имеет одну пластинку и отпадает целиком. У сложного на черешке располагается несколько пластинок. Они прикрепляются к главному черешку своими маленькими черешочками и называются листочками. При отмирании сложного листа сначала отпадают листочки, а затем - главный черешок.

Листовые пластинки разнообразны по форме: линейные (злаки), овальные (акации), ланцетовидные (ива), яйцевидные (груша), стреловидные (стрелолист) и т.д.

Листовые пластинки в разных направлениях пронизаны жилками, которые представляют собой сосудисто-волокнистые пучки и придают листу прочность. У листьев двудольных растений чаще всего сетчатое или перистое жилкование, а у листьев однодольных - параллельное или дуговое.

Края листовой пластинки могут быть сплошными, такой лист называется цельнокрайним (сирень) или с выемками. В зависимости от формы выемки, по краю листовой пластинки различают листья зубчатые, пильчатые, городчатые и др. У зубчатых листьев зубцы имеют более или менее равные стороны (бук, лещина), у пильчатых - одна сторона зубца длиннее другой (груша), городчатые - имеют острые выемки и тупые выпуклости (шалфей, будра). Все эти листья называются цельными, так как выемки у них неглубокие, не достигают ширины пластинки.

При наличии более глубоких выемок листья бывают лопастные, когда глубина выемки равна половине ширины пластинки (дуб), раздельные - более половины (мак). У рассеченных листьев выемки доходят до средней жилки или до основания листа (репейник).

В оптимальных условиях роста нижние и верхние листья побегов неодинаковы. Различают низовые, срединные и верховые листья. Такая дифференцировка определяется еще в почке.

Низовые, или первые, листья побега - это чешуйки почек, наружные сухие чешуи луковиц, семядольные листья. Низовые листья при развитии побега обычно опадают. К низовым относят и листья прикорневых розеток. Срединные, или стебельные, листья типичны для растений всех видов. Верховые листья обычно имеют более мелкие размеры, располагаются вблизи цветков или соцветий, бывают окрашены в различные цвета, либо бесцветны (кроющие листья цветков, соцветий, прицветники) .

Типы расположения листов

Существует три основных типа листорасположения:

- Очередное или спиральное;

- супротивное;

- мутовчатое.

При очередном расположении одиночные листья прикрепляются к стеблевым узлам по спирали (яблоня, фикус). При супротивном - два листа в узле располагаются один против другого (сирень, клен). Мутовчатое листорасположение - три и более листа в узле охватывают стебель кольцом (элодея, олеандр).

Любое листорасположение позволяет растениям улавливать максимальное количество света, так как листья образуют листовую мозаику и не затеняют друг друга.

Клеточное строение листа

Лист, как и все другие органы растения, имеет клеточное строение. Верхняя и нижняя поверхности листовой пластинки покрыты кожицей. Живые бесцветные клетки кожицы содержат цитоплазму и ядро, располагаются одним сплошным слоем. Наружные оболочки их утолщены.

Устьица — органы дыхания растения

В кожице находятся устьица - щели, образованные двумя замыкающими, или устьичными, клетками. Замыкающие клетки имеют полулунную форму и содержат цитоплазму, ядро, хлоропласты и центральную вакуоль. Оболочки этих клеток утолщены неравномерно: внутренняя, обращенная к щели, толще, чем противоположная.

Изменение тургора замыкающих клеток меняет их форму, благодаря чему устьичная щель бывает открыта, сужена или полностью закрыта в зависимости от условий окружающей среды. Так, днем устьица открыты, а ночью и в жаркую сухую погоду - закрыты. Роль устьиц заключается в регуляции испарения воды растением и газообмена с окружающей средой.

Устьица располагаются обычно на нижней поверхности листа, но бывают и на верхней, иногда они распределены более или менее равномерно по обе стороны (кукуруза); у водных плавающих растений устьица расположены только на верхней стороне листа. Число устьиц на единице площади листа зависит от вида растений, условий роста. В среднем их 100-300 на 1мм 2 поверхности, но может быть и значительно больше.

Мякоть листа (мезофил)

Между верхней и нижней кожицей листовой пластинки располагается мякоть листа (мезофил). Под верхним слоем находится один или несколько слоев крупных прямоугольных клеток, которые имеют многочисленные хлоропласты. Это столбчатая, или палисадная, паренхима - основная ассимиляционная ткань, в которой осуществляются процессы фотосинтеза.

Под палисадной паренхимой находится несколько слоев клеток неправильной формы с большими межклетниками. Эти слои клеток образуют губчатую, или рыхлую, паренхиму. В клетках губчатой паренхимы содержится меньше хлоропластов. Они выполняют функции транспирации, газообмена и запасания питательных веществ.

Мякоть листа пронизана густой сетью жилок, сосудисто-волокнистых пучков, осуществляющих снабжение листа водой и растворенными в ней веществами, а также отведение из листа ассимилянтов. Кроме того, жилки выполняют механическую роль. По мере отхода жилок от основания листа и приближения их к вершине, они утончаются за счет ветвления и постепенного выпадения механических элементов, затем ситовидных трубок, наконец, трахеид. Мельчайшие разветвления у самого края листа обычно состоят только из трахеид.

Схема строения листа растения

Схема строения листа растения

Микроскопическое строение листовой пластинки существенно меняется даже в рамках одной систематической группы растений, в зависимости от разных условий произрастания, прежде всего, от условий освещения и водоснабжения. У растений затененных мест часто отсутствует палисадная перенхима. Клетки ассимиляционной ткани имеют более крупные палисады, концентрация хлорофилла в них выше, чем у светолюбивых растений.

Фотосинтез

В хлоропластах клеток мякоти (особенно столбчатой паренхимы) на свету происходит процесс фотосинтеза. Сущность его заключается в том, что зеленые растения поглощают солнечную энергию и из углекислого газа и воды создают сложные органические вещества. В атмосферу при этом выделяется свободный кислород.

Созданные зелеными растениями органические вещества являются пищей не только для самих растений, но и для животных и человека. Таким образом, жизнь на земле зависит от зеленых растений.

Весь кислород, содержащийся в атмосфере, имеет фотосинтетическое происхождение, он накапливается за счет жизнедеятельности зеленых растений и его количественное содержание благодаря фотосинтезу поддерживается постоянным (около 21%).

Используя углекислый газ из атмосферы для процесса фотосинтеза, зеленые растения тем самым очищают воздух.

Испарение воды листьями (транспирация)

Кроме фотосинтеза и газообмена в листьях происходит процесс транспирации - испарения воды листьями. Основную роль в испарении выполняют устьица, частично в этом процессе принимает участие и вся поверхность листа. В связи с этим различают устьичную транспирацию и кутикулярную - через поверхность кутикулы, покрывающей эпидермис листа. Кутикулярная транспирация значительно меньше устьичной: у старых листьев 5-10% общей транспирации, однако у молодых листьев, имеющих тонкую кутикулу, может достигать 40-70%.

Поскольку транспирация осуществляется в основном через устьица, куда проникает и углекислый газ для процесса фотосинтеза, существует взаимосвязь между испарением воды и накоплением сухого вещества в растении. Количество воды, которое испаряется растением для построения 1г сухого вещества, называется транспирационным коэффициентом . Величина его колеблется от 30 до 1000 и зависит от условий роста, вида и сорта растений.

На построение своего тела растение использует в среднем 0,2% пропускаемой воды, остальная расходуется на терморегуляцию и транспорт минеральных веществ.

Транспирация создает сосущую силу в клетке листа и корня, поддерживая тем самым постоянное передвижение воды по растению. В связи с этим листья получили название верхнего водяного насоса в отличие от корневой системы - нижнего водяного насоса, который нагнетает воду в растение.

Испарение защищает листья от перегревания, что имеет большое значение для всех процессов жизнедеятельности растения, особенно - фотосинтеза.

Растения засушливых мест, а также в сухую погоду испаряют больше воды, чем в условиях повышенной влажности. Регулируется испарение воды кроме устьиц защитными образованиями на кожице листа. Эти образования: кутикула, восковой налет, опушение из различных волосков и др. У растений-суккулентов лист превращается в колючки (кактусы), а его функции выполняет стебель. Растения влажных мест обитания имеют крупные листовые пластинки, на кожице нет защитных образований.

Транспирация — механизм испарения воды листьями растения

Транспирация — механизм испарения воды листьями растения

При затрудненном испарении у растений наблюдается гуттация - выделение воды через устьица в капельно-жидком состоянии. Это явление происходит в природе обычно утром, когда воздух приближается к насыщению водяными парами, или перед дождем. В условиях лаборатории гуттацию можно наблюдать, накрыв молодые проростки пшеницы стеклянными колпаками. Через короткий срок на кончиках их листьев появляются капельки жидкости.

Система выделения — опадание листьев (листопад)

Биологическим приспособлением растений к защите от испарения является листопад - массовое опадение листьев на холодное или жаркое время года. В умеренных зонах деревья сбрасывают листья на зиму, когда корни не могут подавать воду из замерзшей почвы, а мороз иссушает растение. В тропиках листопад наблюдают в сухой период года.

Подготовка к сбрасыванию листьев начинается при ослаблении интенсивности жизненных процессов в конце лета - начале осени. Прежде всего происходит разрушение хлорофилла, другие пигменты (каротин и ксантофилл) сохраняются дольше и придают листьям осеннюю окраску. Затем у основания черешка листа паренхимные клетки начинают делиться и образуют отделительный слой. После этого лист отрывается, а на стебле остается след - листовой рубец. Ко времени листопада листья стареют, в них скапливаются ненужные продукты обмена веществ, которые удаляются из растения вместе с опавшими листьями.

Все растения (обычно это деревья и кустарники, реже - травы) делятся на листопадные и вечнозеленые. У листопадных листья развиваются в течение одного вегетационного сезона. Ежегодно с наступлением неблагоприятных условий они опадают. Листья вечнозеленых растений живут от 1 до 15 лет. Отмирание части старых и появление новых листьев происходит постоянно, дерево кажется вечнозеленым (хвойные, цитрусовые).

Не парадоксально ли то, что, говоря об окружающем нас мире, мы, не задумываясь об этом, воспринимаем его зелёным?

Это легко объяснимо: пока на Земле есть зелёные растения, создающие с помощью света из углекислого газа органику - основу жизни всех остальных - живём и мы…

Но почему же растения зелёные?

Все предметы мы видим только благодаря тому, что они отражают падающие на них лучи света. Например, лист чистой бумаги, воспринимаемый нами как белый, отражает все части спектра. А предмет, кажущийся нам чёрным, все лучи поглощает. Несложно понять, что если волокна ткани пропитать веществом, которое поглощает все лучи света, кроме красных, то и сшитое из этой ткани платье мы будем воспринимать как красное.

Точно так же и хлорофилл - основной растительный пигмент - поглощает все лучи, кроме зелёных. И не просто поглощает, но использует их энергию в своих интересах, особенно активно - красную часть спектра, противоположную зелёной.

И всё же листья растений далеко не всегда бывают зелёными. Именно это и станет темой моего рассказа. Конечно, многие вещи я буду излагать очень упрощенно (да простят меня профессионалы). Но иметь представление о причинах изменения цвета листьев растений, как мне кажется, должен каждый человек, всерьез занимающийся их выращиванием.

Незелёная зелень

В тканях любого живого растения постоянно присутствует несколько пигментов. Конечно, главным из них является зелёный - хлорофилл

, определяющий основную окраску листьев.

Но есть ещё и антоциан

, активно поглощающий зелёные лучи и полностью отражающий красные.

Пигмент ксантозин

поглощает все лучи, кроме жёлтых, а каротин

отражает целую группу лучей и кажется нам оранжево-морковным.

Известен и пигмент под названием бетулин

, который окрашивает ткани растения в белый цвет (но встречается он только у берёзы; и то - не в листьях, а в коре, и поэтому о нём мы говорить не будем).

Все дополнительные пигменты листьев мы видим лишь после гибели хлорофилла. Например, на листьях растений с приходом осенних холодов или в результате старения листа, как это происходит у всенародно любимых кодиеумов.

Яркие пёстрые листья , являясь его единственным украшением, по сути, мертвы и уже ничего не дают растению. Селекционеры лишь выбрали клоны, способные сохранять максимально долго эти бесполезные, но красивые старые листья.

Наверное, многим цветоводам приходилось наблюдать покраснение листьев у растений, подвергшихся воздействию излишне яркого солнечного света. В быту это явление называют «загаром». Но когда мы загораем, для защиты от воздействия ультрафиолетового излучения в коже вырабатывается специальный пигмент - меланин. У растений же никаких новых пигментов не вырабатывается, а напротив, разрушается хлорофилл; тогда становится видимым и прежде имевшийся в тканях антоциан. Понятно, что такое покраснение листьев - сигнал тревоги для хозяина растения.

Кстати, листья некоторых растений (у - стебли) при избытке света иногда приобретают голубоватую окраску. Это объясняется выработкой на поверхности ткани воскового слоя, который очень эффективно отражает все лучи света, но особенно активно - голубые и синие.

Очень интересно решают проблему максимального использования света растения, живущие в условиях его постоянного дефицита. Например, под пологом тропического леса.

Многие обращали внимание на листья , у которых верхняя поверхность листа тёмно-зелёная, а нижняя насыщенно-красная. Понятно, что о разрушении хлорофилла в данном случае речь не идёт.

Дело в том, что лучи света при прохождении тонкой листовой пластины поглощаются далеко не полностью: часть света проходит лист насквозь и теряется растением. Именно эту проблему и решает окрашенная антоцианом нижняя поверхность листа. Она отражает особо ценные красные лучи обратно внутрь листа, т.е. заставляет их повторно пройти через хлоропласты. Понятно, что КПД по использованию лучей света у такого листа повышается значительно.

Важной функцией дополнительных пигментов листа растения является улавливание фотонов в жёлто-зёленой части спектра, которая не используется хлорофиллом. В результате этого увеличивается общая эффективность фотосинтеза.

Приведу в качестве примера пассифлору трехполосую

(Passiflora trifasciata). Среди огромного разнообразия данный вид стоит особо. Пожалуй, это единственная пассифлора, выращиваемая исключительно ради декоративных листьев. Их красно-фиолетовая окраска, изменяющаяся в зависимости от освещения, обусловлена наличием дополнительных пигментов, активно использующих все участки спектра падающего света. Кроме того, в центре каждой лопасти листа проходит серебристая полоса. В целом, окраска листьев этой пассифлоры напоминает нарядную раскраску листьев королевских бегоний.

Однако на ярком свету листья пассифлоры трёхполосой становятся просто зёлеными, а от полос в лучшем случае остаются отдельные серебристые крапинки. Дело в том, что серебристые полосы представляют собой ни что иное, как скопление заполненных воздухом клеток, которые в равной степени преломляют все лучи проходящего через них света. Некоторая часть их отражается, и поэтому мы их воспринимаем как серебристо-белые, а большая часть направляется внутрь листовой пластины. Другими словами, эти пустотелые клетки действуют подобно линзам, значительно повышая эффективность фотосинтеза. Понятно, что у растений с достаточной освещённостью нужда в этом приспособлении листьев отпадает, и тогда пустотелые клетки заполняются хлорофиллом.

Программа, предписывающая растению вырабатывать хлорофилл, записана на генном уровне. Известно более сотни генов, участвующих в этом процессе. Но этот сложный механизм иногда даёт сбой - появляются растения, у которых или часть листовой пластины, или отдельные листья целиком лишены хлорофилла. Тогда клетки листа могут быть заполнены дополнительными пигментами (при этом лист приобретает соответствующую окраску) или просто становятся пустотелыми, и потому кажутся белыми.

Конечно, с точки зрения здоровой физиологии такие растения надо считать неполноценными. Но в практическом цветоводстве они относятся к особо декоративным, их охотно выращивают.

Имея дело с подобными растениями, следует учитывать, что они гораздо капризнее своих зелёных собратьев и поэтому особенно требовательны к . Ведь недостаток хлорофилла в листьях в первую очередь влечёт уменьшение питания растений. Поэтому при недостаточном освещении их листья быстро теряют былую яркость и пестроту окраски, становятся блеклыми и угнетёнными.

Кроме того, любителям подобных растений надо помнить, что избыток в почве азота может привести к исчезновению пятнистости листьев за счет накопления хлорофилла.

И ещё: при размножении таких растений наследование пёстрой окраски листьев возможно только у черенков. Сеянцы же (а иногда и листовые черенки) превращаются в нормально окрашенные, зелёные экземпляры.

Хитрые листья

Отдельного упоминания заслуживают необычные листья некоторых представителей семейства мезембриантемовых (аизооновых), и в первую очередь, литопсов.

На сайте сайт

|

|

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Подпишитесь и получайте!

Лист — чрезвычайно важный орган растения. Лист — часть побега. Основными функциями его являются фотосинтез и транспирация. Лист характеризуется высокой морфологической пластичностью, разнообразием форм и большими приспособительными возможностями. Основание листа может расширяться в виде косых листовидных образований — прилистников с каждой стороны листа. В некоторых случаях они настолько велики, что играют определённую роль в фотосинтезе. Прилистники бываю свободными или приросшими к черешку, они могут смещаться на внутреннюю сторону листа и тогда их называют пазушными. Основания листьев могут быть превращены во влагалище, окружающее стебель и препятствующие его сгибанию.

Внешнее строение листа

Листовые пластинки различаются по размерам: от нескольких миллиметров до 10-15 метров и даже 20 (у пальм). Продолжительность жизни листьев не превышает нескольких месяцев, у некоторых — от 1,5 до 15 лет. Размер и форма листьев являются наследственными признаками.

Части листа

Лист — боковой вегетативный орган, растущий от стебля, имеющий двустороннюю симметрию и зону роста при основании. Лист обычно состоит из листовой пластинки, черешка (исключением являются сидячие листья); для ряда семейств характерны прилистники. Листья бываю простые, имеющие одну листовую пластинку, и сложные — с несколькими листовыми пластинками (листочками).

Листовая пластинка — расширенная, обычно плоская часть листа, выполняющая функции фотосинтеза, газообмена, транспирации и у некоторых видов — вегетативного размножения.

Основание листа (листовая подушка) — часть листа, соединяющая его со стеблем. Здесь находится образовательная ткань, дающая рост листовой пластинке и черешку.

Прилистники — парные листовидные образования в основании листа. Они могут опадать при развёртывании листа или сохраняться. Защищают пазушные боковые почки и вставочную образовательную ткань листа.

Черешок — суженная часть листа, соединяющая своим основанием листовую пластинку со стеблем. Он выполняет важнейшие функции: ориентирует лист по отношению к свету, является местом расположения вставочной образовательной ткани, за счёт которой растёт лист. Кроме этого, он имеет механическое значение для ослабления ударов по листовой пластинке от дождя, града, ветра и пр.

Простые и сложные листья

Лист может иметь одну (простой), несколько или множество листовых пластинок. Если последние снабжены сочленениями, то такой лист называется сложным. Благодаря сочленениям на общем черешке листа листочки сложных листьев опадают поодиночке. Однако у некоторых растений сложные листья могут опадать и целиком.

По форме цельные листья, различают как лопастные, раздельные и рассечённые.

Лопастным называю лист, у которого вырезы по краям пластинки доходят до одной четверти его ширины, а при большем углублении, если вырезы достигают более четверти ширины пластинки, лист называется раздельным. Лопасти раздельного листа называют долями.

Рассечённым называют лист, у которого вырезы по краям пластинки доходят почти до средней жилки, образуя сегменты пластинки. Раздельные и рассечённые листья могут быть пальчатые и перистые, дважды пальчатые и дважды перистые и т.д. соответственно этому различают пальчато-раздельный лист, перисторассечённый лист; непарно-перисторассечённый лист у картофеля. Он состоит из конечной доли, нескольких пар боковых долек, между которыми располагаются ещё меньшие дольки.

Если пластинка удлинённая, а доли или сегменты её треугольные, лист называют струговидным (одуванчик); если боковые доли неравновеликие, к основанию уменьшаются, а конечная доля крупная и округлая, получается лировидный лист (редька).

Что касается сложных листьев, то среди них различают тройчатосложные, пальчатосложные и перистосложные листья. Если сложный лист состоит из трёх листочков, он называется тройчатосложным, или тройчатым (клён). Если черешочки листочков прикрепляются к главному черешку как бы в одной точке, а самые листочки расходятся радиально, лист называется пальчатосложным (люпин). Если на главном черешке боковые листочки расположены с обеих сторон по длине черешка, лист называется перистосложным.

Если такой лист заканчивается наверху непарным одиночным листочком, получается, непарноперистый лист. Если же конечного нет, лист называется парноперистым.

Если каждый листочек перистосложного листа, в свою очередь, является сложным, то получается дважды перистосложный лист.

Формы цельных листовых пластинок

Сложным листом называют такой, на черешке которого имеется несколько листовых пластинок. Они крепятся к главному черешку своими собственными черешками, нередко самостоятельно, поодиночке, опадают, и называются листочками.

Формы листовых пластинок различных растений отличаются по очертанию, степени расчленённости, форме основания и верхушки. Очертания могут быть овальными, круглыми, эллиптическими, треугольными и другими. Листовая пластинка бывает удлиненной. Свободный конец её может быть острым, тупым, заострённым, остроконечным. Основание её сужено и оттянуто к стеблю, может быть округлым, сердцевидным.

Прикрепление листьев к стеблю

Листья прикрепляются к побегу длинными, короткими черешками или бывают сидячими.

У некоторых растений основание сидячего листа на большом протяжении срастается с побегом (низбегающий лист) или побег пронизывает листовую пластинку насквозь (пронзённый лист).

Форма края листовой пластинки

Листовые пластинки различают по степени рассечённости: неглубокие надрезы — зубчатые или пальчатые края листа, глубокие вырезы — лопастные, раздельные и рассечённые края.

Если края листовой пластинки не имеют никаких выемок, лист называется цельнокрайним . Если выемки по краю листа неглубокие, лист называется цельным .

Лопастной лист — лист, пластинка которого расчленена на лопасти до 1/3 ширины полулиста.

Раздельный лист — лист с пластинкой, расчленённой до ½ ширину полулиста.

Рассечённый лист — лист, пластинка которого расчленена до главной жилки или до основания листа.

Край листовой пластинки — пильчатый (острые углы).

Край листовой пластинки — городчатый (округлые выступы).

Край листовой пластинки — выемчатый (округлые выемки).

Жилкование

На каждом листе легко заметить многочисленные жилки, особенно отчётливые и рельефные на нижней стороне листа.

Жилки — это проводящие пучки, соединяющие лист со стеблем. Функции их — проводящая (снабжение листьев водой и минеральными солями и выведение из них продуктов ассимиляции) и механическая (жилки являются опорой для листовой паренхимы и защищают листья от разрывов). Среди разнообразия жилкования различают листовую пластинку с одной главной жилкой, от которой расходятся боковые ответвления по перистому или пальчатоперистому типу; с несколькими главными жилками, различающимися толщиной и направлением распределения по пластинке (дугонервный, параллельный типы). Между описанными типами жилкования существует много промежуточных или иных форм.

Исходная часть всех жилок листовой пластинки находится в черешке листа, откуда выходит у многих растений основная, главная жилка, разветвляясь потом в толще пластинки. По мере удаления от главной, боковые жилки всё утончаются. Самые тонкие большей частью находятся на периферии, а также вдали от периферии — посредине участков, окружённых мелкими жилками.

Существует несколько типов жилкования. У однодольных растений жилкование бывает дугонервным, при котором от стебля или влагалища вступает в пластинку ряд жилок, дугообразно направленных к вершине пластинки. У большинства злаков имеет место параллельнонервное жилкование. Дугонервное жилкование существует также у некоторых двудольных растений, например, подорожника. Однако и у них имеется связь между жилками.

У двудольных растений жилки образуют сильно разветвлённую сеть и соответственно этому различают жилкование сетчатонервоное, что говорит о лучшем обеспечении проводящими пучками.

Форма основания, верхушки, черешка листа

По форме верхушки пластинки листья бывают тупые, острые, заострённые и остроконечные.

По форме основания пластинки различают листья клиновидные, сердцевидные, копьевидные, стреловидные и др.

Внутреннее строение листа

Строение кожицы листа

Верхняя кожица (эпидерма) — покровная ткань на обращённой стороне листа, часто покрытая волосками, кутикулой, воском. Снаружи лист имеет кожицу (покровную ткань), которая защищает его от неблагоприятных воздействий внешней среды: от высыхания, от механических повреждений, от проникновения к внутренним тканям болезнетворных микроорганизмов. Клетки кожицы живые, по размерам и форме они разные. Одни из них более крупные, бесцветные, прозрачные и плотно прилегают друг к другу, что повышает защитные качества покровной ткани. Прозрачность клеток позволяет проникать солнечному свету внутрь листа.

Другие клетки более мелкие, в них имеются хлоропласты, придающие им зелёный цвет. Эти клетки располагаются парами и обладают способностью изменять свою форму. При этом клетки или отдаляются друг от друга, и между ними появляется щель, или приближаются друг к другу и щель исчезает. Эти клетки назвали замыкающими, а возникающую между ними щель — устьичной. Устьице открывается, когда замыкающие клетки насыщены водой. При оттоке воды из замыкающих клеток устьице закрывается.

Строение устьица

Через устьичные щели воздух поступает к внутренним клеткам листа; через них же газообразные вещества, в том числе и пары воды, выходят из листа наружу. При недостаточном обеспечение растения водой (что может случиться в сухую и жаркую погоду), устьица закрываются. Этим растения защищают себя от иссушения, так как водяные пары при закрытых устьичных щелях не выходят наружу и сохраняются в межклетниках листа. Таким образом, растения сохраняют воду в засушливый период.

Основная ткань листа

Столбчатая ткань — основная ткань, клетки которой имеют цилиндрическую форму, плотно прилегают друг к другу и расположены с верхней стороны листа (обращённой к свету). Служит для фотосинтеза. Каждая клетка этой ткани имеет тонкую оболочку, цитоплазму, ядро, хлоропласты, вакуоль. Наличие хлоропластов придаёт зелёный цвет ткани и всему листу. Клетки, которые прилегают к верхней кожице листа, вытянуты и расположены вертикально, называют — столбчатой тканью.

Губчатая ткань — основная ткань, клетки которой имеют округлую форму, расположены рыхло и между ними образуются крупные межклетники, также заполненные воздухом. В межклетниках основной ткани накапливаются пары воды, поступающие сюда из клеток. Служит для фотосинтеза, газообмена и транспирации (испарения).

Количество слоёв клеток столбчатой и губчатой тканей зависит от освещения. В листьях выросших на свету, столбчатая ткань развита сильнее, чем у листьев, выросших в условиях затемнения.

Проводящая ткань — основная ткань листа, пронизанная жилками. Жилки — это проводящие пучки, так как они образованы проводящими тканями — лубом и древесиной. По лубу осуществляется передача растворов сахара из листьев ко всем органам растения. Движение сахара идёт по ситовидным трубкам луба, которые образованы живыми клетками. Эти клетки вытянуты в длину, и в том месте, где они соприкасаются друг с другом короткими сторонами в оболочках, имеются небольшие отверстия. Через отверстия в оболочках раствор сахара переходит из одной клетки в другую. Ситовидные трубки приспособлены к передаче органического вещества на большое расстояние. Плотно по всей длине к боковой стенке ситовидной трубки прилегают живые клетки меньших размеров. Они сопутствуют клеткам трубки, и их называют клетками спутницами.

Строение жилок листа

Кроме луба в состав проводящего пучка входит и древесина. По сосудам листа, так же как и в корне, движется вода с растворёнными в ней минеральными веществами. Воду и минеральные вещества растение поглощает из почвы корнями. Затем из корней по сосудам древесины эти вещества поступают в надземные органы, в том числе и к клеткам листа.

В состав многочисленных жилок входят волокна. Это длинные клетки с заострёнными концами и утолщёнными одревесневшими оболочками. Крупные жилки листа нередко окружены механической тканью, которая целиком состоит из толстостенных клеток — волокон.

Таким образом, по жилкам идёт передача раствора сахара (органического вещества) из листа к другим органам растений, а от корня — воды и минеральных веществ к листьям. Из листа растворы движутся по ситовидным трубкам, а к листу — по сосудам древесины.

Нижняя кожица покровная ткань с нижней стороны листа, обычно несёт устьица.

Жизнедеятельность листа

Зелёные листья — органы воздушного питания. Зелёный лист выполняет важную функцию в жизни растений — здесь образуются органические вещества. Строение листа хорошо соответствует этой функции: он имеет плоскую листовую пластинку, а в мякоти листа содержится огромное количество хлоропластов с зелёным хлорофиллом.

Вещества необходимые для образования крахмала в хлоропластах

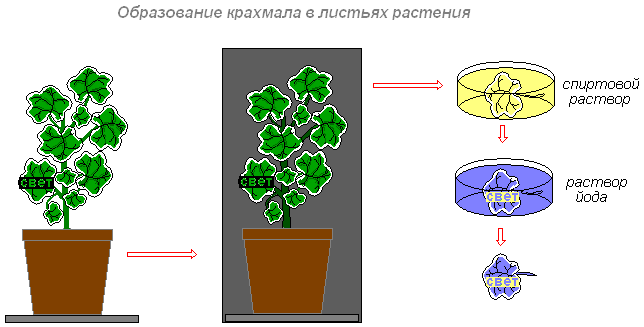

Цель: выясним, какие вещества необходимы для образования крахмала?

Что делаем: поместим два небольших комнатных растения в тёмное место. Через два три дня первое растение поставим на кусок стекла, а рядом поместим стакан с раствором едкой щёлочи (она поглотит из воздуха весь углекислый газ), и всё это накроем стеклянным колпаком. Для того чтобы воздух не поступал к растению из окружающей среды, смажем края колпака вазелином.

Второе растение также поставим под колпак, но только рядом с растением поместим стакан с содой (или кусочком мрамора), смоченными раствором соляной кислоты. В результате взаимодействия соды (или мрамора) с кислотой выделяется углекислый газ. В воздухе под колпаком второго растения образуется много углекислого газа.

Оба растения поместим в одинаковые условия (на свет).

На следующий день возьмём по листу с каждого растения и обработаем вначале горячим спиртом, промываем и действуем раствором йода.

Что наблюдаем: в первом случае окраска листа не изменилась. Темно-синим стал лист того растения, которое находилось под колпаком, где был углекислый газ.

Вывод: это доказывает, что углекислый газ необходим растению для образования органического вещества (крахмал). Этот газ входит в состав атмосферного воздуха. Воздух поступает в лист через устьичные щели и заполняет пространства между клетками. Из межклетников углекислый газ проникает во все клетки.

Образование в листьях органических веществ

Цель: выяснить, в каких клетках зеленого листа образуются органические вещества (крахмал, сахар).

Что делаем: комнатное растение герань окаймлённая поместим на трое суток в тёмный шкаф (чтобы произошёл отток питательных веществ из листьев). Через трое суток вынем растение из шкафа. Прикрепим на один из листьев конверт из чёрной бумаги с вырезанным словом «свет» и поставим растение на свет или под электрическую лампочку. Через 8-10 часов срежем лист. Снимем бумагу. Опустим лист в кипящую воду, а затем на несколько минут в горячий спирт (в нём хлорофилл хорошо растворяется). Когда спирт окрасится в зелёный цвет, а лист обесцветится, промоем его водой и поместим в слабый раствор йода.

Что наблюдаем: на обесцвеченном листе появятся синие буквы (крахмал синеет от йода). Буквы появляются на той части листа, на которую падал свет. Значит, в освещённой части листа образовался крахмал. Необходимо обратить внимание на то, что белая полоска по краю листа не окрасилась. Это объясняет то, что в пластидах клеток белой полоски листа герани окаймлённой нет хлорофилла. Поэтому крахмал не обнаруживается.

Вывод: таким образом, органические вещества (крахмал, сахар) образуются только в клетках с хлоропластами, и для их образования необходим свет.

Специальные исследования учёных показали, что на свету в хлоропластах образуется сахар. Затем в результате превращений из сахара в хлоропластах образуется крахмал. Крахмал — это органическое вещество, которое в воде не растворяется.

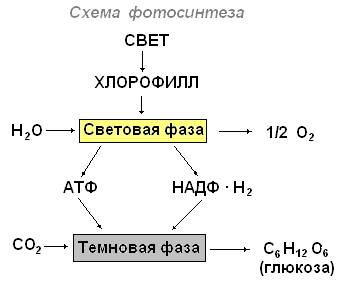

Выделяют световую и темновую фазы фотосинтеза.

Во время световой фазы фотосинтеза происходит поглощение света пигментами, образование возбуждённых (активных) молекул, обладающих избытком энергии, идут фотохимические реакции, в которых принимают участие возбуждённые молекулы пигментов. Световые реакции протекают на мембранах хлоропласта, где находится хлорофилл. Хлорофилл является высокоактивным веществом, осуществляющим поглощение света, первичное запасание энергии и дальнейшее преобразование её в химическую энергию. В фотосинтезе принимают участие и жёлтые пигменты каротиноиды.

Процесс фотосинтеза можно представить в виде суммарного уравнения:

6СО 2 + 6Н 2 О = С 6 Н 12 О 6 + 6О 2

Таким образом, суть световых реакций заключается в том, что световая энергия превращается в химическую.

Темновые реакции фотосинтеза идут в матриксе (строме) хлоропласта при участии ферментов и продуктов световых реакций и приводят к синтезу органических веществ из углекислоты и воды. Для темновых реакций не нужно непосредственное участие света.

Итогом темновых реакций является образование органических соединений.

Процесс фотосинтеза осуществляется в хлоропластах, в два этапа. В гранах (тилакоидах) протекают реакции, вызываемые светом, — световые, а в строме — реакции, не связанные со светом, — темновые, или реакции фиксации углерода.

Световые реакции

1. Свет, попадая на молекулы хлорофилла, которые находятся в мембранах тилакоидов гран, приводит их в возбуждённое состояние. В результате этого электроны ē сходят со своих орбит и переносятся с помощью переносчиков за пределы мембраны тилакоида, где и накапливаются, создавая отрицательно заряженное электрическое поле.

2. Место вышедших электронов в молекулах хлорофилла занимают электроны воды ē, так как вода под действием света подвергается фоторазложению (фотолизу):

Н 2 О↔ОН‾+Н + ; ОН‾−ē→ОН.

Гидроксилы ОН‾, став радикалами ОН, объединяются: 4ОН→2Н 2 О+О 2 , образуя воду и свободный кислород, который выделяется в атмосферу.

3. Протоны Н + не проникают через мембрану тилакоида и накапливаются внутри, используя положительно заряженное электрическое поле, что приводит к увеличению разности потенциалов по обе стороны мембраны.

4. При достижении критической разности потенциалов (200 мВ) протоны Н + устремляются по протонному каналу в ферменте АТФ-синтетаза, встроенному в мембрану тилакоида, наружу. На выходе из протонного канала создаётся высокий уровень энергии, которая идёт на синтез АТФ (АДФ+Ф→АТФ) . Образовавшиеся молекулы АТФ переходят в строму, где участвуют в реакциях фиксации углерода.

5. Протоны Н + , вышедшие на поверхность мембраны тилакоида, соединяются с электронами ē, образуя атомарный водород Н, который идёт на восстановление переносчиков НАДФ + : 2ē+2Н + =НАДФ + →НАДФ∙Н 2 (переносчик с присоединённым водородом; восстановленный переносчик).

Такими образом, активированный световой энергией электрон хлорофилла используется для присоединения водорода к переносчику. НАДФ∙Н2 переходит в строму хлоропласта, где участвует в реакциях фиксации углерода.

Реакции фиксации углерода (темновые реакции)

Осуществляется в строме хлоропласта, куда поступают АТФ, НАДФ∙Н 2 от тилакоидов гран и СО 2 из воздуха. Кроме того, там постоянно находятся пятиуглеродные соединения — пентозы С 5 , которые образуются в цикле Кальвина (цикл фиксации СО 2), Упрощённо этот цикл можно представить следующим образом:

1. К пентозе С 5 присоединяется СО 2 , в результате чего появляется нестойкое шестиугольное соединение С 6 , которое расщепляется на две трёхуглеродные группы 2С 3 — триозы.

2. Каждая из триоз 2С 3 принимает по одной фосфатной группе от двух АТФ, что обогащает молекулы энергией.

3. Каждая из триоз 2С 3 присоединяет по одному атому водорода от двух НАДФ∙Н2.

4. После чего одни триозы объединяются, образуя углеводы 2С 3 → С 6 → С 6 Н 12 О 6 (глюкоза).

5. Другие триозы объединяются, образуя пентозы 5С 3 →3С 5 , и вновь включаются в цикл фиксации СО 2 .

Суммарная реакция фотосинтеза:

6СО 2 +6Н 2 О хлорофилл энергия света →С 6 Н 12 О 6 +6О 2

Кроме углекислого газа в образовании крахмала принимает участие вода. Её растение получает из почвы. Корни поглощают воду, которая по сосудам проводящих пучков поднимается в стебель и далее в листья. А уже в клетках зелёного листа, в хлоропластах, из углекислого газа и воды при наличии света образуется органическое вещество.

Что происходит с органическими веществами, образованными в хлоропластах?

Образовавшийся в хлоропластах крахмал под воздействием особых веществ превращается в растворимый сахар, который поступает к тканям всех органов растения. В клетках некоторых тканей сахар может вновь превратиться в крахмал. Запасной крахмал накапливается в бесцветных пластидах.

Из сахаров, образовавшихся при фотосинтезе, а также минеральных солей, поглощённых корнями из почвы, растение создаёт вещества, которые ему необходимы: белки, жиры и многие другие белки, жиры и многие другие.

Часть органических веществ, синтезированных в листьях, расходуется на рост и питание растения. Другая часть откладывается в запас. У однолетних растений запасные вещества откладываются в семенах, плодах. У двулетних на первом году жизни они накапливаются в вегетативных органах. У многолетних трав вещества запасаются в подземных органах, а у деревьев и кустарников — в сердцевине, основной ткани коры и древесины. Кроме того, у них на определённом году жизни органические вещества начинают запасаться также в плодах и семенах.

Типы питания растения (минеральное, воздушное)

В живых клетках растения постоянно происходит обмен веществ и энергии. Одни вещества поглощаются и используются растением, другие выделяются в окружающую среду. Из простых веществ образуются сложные. Сложные органические вещества расщепляются на простые. Растения накапливает энергию, а в процессе фотосинтеза и освобождает её при дыхании, используя эту энергию для осуществления различных процессов жизнедеятельности.

Газообмен

Листья благодаря работе устьиц осуществляют и такую важную функцию, как газообмен между растением и атмосферой. Через устьица лист с атмосферным воздухом поступают углекислый газ и кислород. Кислород используется при дыхании, углекислый газ необходим растению для образования органических веществ. Через устьица в воздух выделяется кислород, который образовался в процессе фотосинтеза. Удаляется и углекислый газ, появившийся у растения в процессе дыхания. Фотосинтез осуществляется только на свету, а дыхание на свету и в темноте, т.е. постоянно. Дыхание во всех живых клетках органов растения происходит непрерывно. Как и животные, растения погибают с прекращением дыхания.

В природе происходит обмен веществ между живым организмом и окружающей средой. Поглощение растением одних веществ из внешней среды сопровождается выделением других. Элодея, будучи водным растением, использует для питания углекислый газ, растворённый в воде.

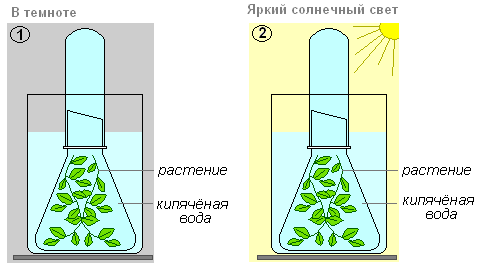

Цель: выясним, какое же вещество выделяет элодея во внешнюю среду при фотосинтезе?

Что делаем: стебли веточек подрежем под водой (вода кипяченная) у основания и прикроем стеклянной воронкой. Пробирку, до краёв заполненную водой помещаем на трубку воронки. Это сделать в двух вариантах. Одну ёмкость поставить в тёмное место, а другую — выставить на яркий солнечный или искусственный свет.

В третью и четвёртую ёмкости добавить углекислый газ (добавить небольшое количество питьевой соды или можно подышать в трубочку) и так же один поставить в темноту другой на солнечный свет.

Что наблюдаем: через некоторое время в четвёртом варианте (сосуд, стоящий на ярком солнечном свете) начинают выделяться пузырьки. Этот газ вытесняет из пробирки воду, её уровень в пробирке вытесняется.

Что делаем: когда вода будет вытеснена газом полностью, необходимо осторожно снять пробирку с воронки. Плотно закрыть отверстие большим пальцем левой руки, а правой быстро внести в пробирку тлеющую лучинку.

Что наблюдаем: лучинка загорается ярким пламенем. Посмотрев на растения, которые поместили в темноту, увидим, что пузырьки газа из элодеи не выделяются, и пробирка осталась заполненная водой. То же самое с пробирками в первом и втором варианте.

Вывод: отсюда следует, что газ, который выделила элодея — кислород. Таким образом, растение выделяет кислород только тогда, когда есть все условия для фотосинтеза — вода, углекислый газ, свет.

Испарение воды листьями (транспирация)

Процесс испарения воды листьями у растений регулируется открыванием и закрыванием устьиц. Закрывая устьица, растение защищает себя от потери воды. Открывание и закрывание устьиц находится под влиянием факторов внешней и внутренней среды, в первую очередь температуры и интенсивности солнечного света.

Листья растений содержат много воды. Она поступает по проводящей системе от корней. Внутри листа вода продвигается по стенкам клеток и по межклетникам к устьицам, через которые уходит в виде пара (испаряется). Этот процесс легко проверить, если выполнить несложное приспособление, как показано на рисунке.

Испарение воды растением называется транспирацией. Воду испаряет поверхность листа растения, особенно интенсивно — поверхность листа. Различают транспирацию кутикулярную (испарение всей поверхностью растения) и устьичную (испарение через устьица). Биологическое значение транспирации состоит в том, что она является средством передвижения воды и различных веществ по растению (присасывающее действие), способствует поступлению углекислого газа внутрь листа, углеродному питанию растений, защищает листья от перегрева.

Интенсивность испарения воды листьями зависит от:

- биологических особенностей растений;

- условий роста (растения засушливых местностей испаряют мало воды, влажных — значительно больше; теневые растения испаряют воды меньше, чем световые; много воды растения испаряют в зной, значительно меньше — в облачную погоду);

- освещения (рассеянный свет уменьшает транспирацию на 30-40%);

- содержания воды в клетках листа;

- осмотического давления клеточного сока;

- температуры почвы, воздуха и тела растения;

- влажности воздуха и скорости ветра.

Наибольшее количество воды испаряется у некоторых видов древесных пород через листовые рубцы (рубец, оставляемый опавшими листьями на стебле), которые оказываются наиболее уязвимыми местами на дереве.

Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза

Весь процесс дыхания протекает в клетках растительного организма. Он состоит из двух этапов, в ходе которых органические вещества расщепляются на углекислый газ и воду. На первом этапе при участии специальных белков (ферментов) происходит распад молекул глюкозы на более простые органические соединения и выделяется немного энергии. Этот этап дыхательного процесса происходит в цитоплазме клеток.

На втором этапе простые органические вещества, образовавшиеся на первом этапе, под действием кислорода распадаются на углекислый газ и воду. При этом высвобождается много энергии. Второй этап дыхательного процесса протекает только с участием кислорода и в специальных тельцах клетки.

Поглощённые вещества в процессе преобразований в клетках и тканях становятся веществами, из которых растение строит своё тело. Все преобразования веществ, происходящее в организме, всегда сопровождаются потреблением энергии. Зелёное растение, как автотрофный организм, поглощая световую энергию Солнца, накапливает её в органических соединениях. В процессе дыхания при расщеплении органических веществ эта энергия высвобождается и используется растением для процессов жизнедеятельности, которые происходят в клетках.

Оба процесса — фотосинтез и дыхание — идут путём последовательных многочисленных химических реакций, в которых одни вещества преобразуются в другие.

Так, в процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды, полученных растением из окружающей среды, образуются сахара, которые затем превращаются в крахмал, клетчатку или белки, жиры и витамины — вещества, необходимые растению для питания и запасания энергии. В процессе дыхания, наоборот, происходит расщепление созданных в процессе фотосинтеза органических веществ на неорганические соединения — углекислый газ и воду. При этом растение получает высвобождающуюся энергию. Эти превращения веществ в организме называют обменом веществ. Обмен веществ — один из важнейших признаков жизни: с прекращением обмена веществ прекращается жизнь растения.

Влияние факторов среды на строение листа

Листья растений влажных мест, как правило, крупные с большим количеством устьиц. С поверхности этих листьев испаряется много влаги.

Листья растений засушливых мест невелики по размеру и имеют приспособления, уменьшающие испарение. Это густое опушение, восковой налёт, относительно небольшое число устьиц и др. У некоторых растений листья мягкие и сочные. В них запасается вода.

Листья теневыносливых растений имеют всего два-три слоя округлых, неплотно прилегающих друг к другу клеток. Крупные хлоропласты расположены в них так, что не затеняют друг друга. Теневые листья, как правило, более тонкие и имеют более тёмную зелёную окраску, так как содержат больше хлорофилла.

У растений открытых мест мякоть листа насчитывает несколько слоев, плотно прилегающих друг к другу столбчатых клеток. В них содержится меньше хлорофилла, поэтому световые листья имеют более светлую окраску. Те и другие листья иногда можно встретить и в кроне одного и того же дерева.

Защита от обезвоживания

Наружная стенка каждой клетки кожицы листа не только утолщена, но и защищена кутикулой, которая плохо пропускает воду. Защитные свойства кожицы значительно повышаются при образовании волосков, которые отражают солнечные лучи. Благодаря этому нагревание листа понижается. Всё это ограничивает возможность испарения воды с поверхности листа. При недостатке воды закрывается устьичная щель и пар не выходит наружу, накапливаясь в межклетниках, что приводит к прекращению испарения с поверхности листа. Растения жарких и сухих мест обитания имеют небольшую пластинку. Чем меньше поверхность листа, тем меньше опасность излишней потери воды.

Видоизменения листьев

В процессе приспособления к условиям окружающей среды листья у некоторых растений видоизменились потому, что стали играть роль не свойственную типичным листьям. У барбариса часть листьев видоизменились в колючки.

Старение листьев и листопад

Листопаду предшествует старение листьев. Это значит, что во всех клетках снижается интенсивность жизненных процессов — фотосинтеза, дыхания. Уменьшается содержание уже имеющихся в клетках важных для растения веществ и сокращается поступление новых, в том числе и воды. Распад веществ преобладает над их образованием. В клетках накапливаются ненужные, и даже вредные продукты, их называют конечными продуктами обмена веществ. Эти вещества удаляются из растения при сбрасывании листьев. Наиболее же ценные соединения по проводящим тканям оттекают из листьев в другие органы растения, где откладываются в клетках запасающих тканей или сразу используется организмом для питания.

У большинства деревьев и кустарников в период старения листья меняют окраску и становятся жёлтыми или багряными. Это происходит потому, что хлорофилл разрушается. Но помимо него в пластидах (хлоропластах) имеются вещества желтого и оранжевого цвета. Летом они были, как бы замаскированы хлорофиллом и пластиды имели зелёный цвет. Кроме того, в вакуолях накапливаются другие красящие вещества жёлтого или красно-малинового цвета. Вместе с пигментами пластид они определяют окраску осенних листьев. У некоторых растений листья сохраняют зелёный цвет до отмирания.

Ещё до того как с побега упадёт лист, в его основании на границе со стеблем формируется слой пробки. Наружу от него образуется отделительный слой. Со временем клетки этого слоя оделяются друг от друга, так как ослизняется и разрушается межклеточное вещество, которое их соединяло, а иногда и оболочки клеток. Лист отделяется от стебля. Однако некоторое время он ещё сохраняется на побеге благодаря проводящим пучкам между листом и стеблем. Но наступает момент нарушения и этой связи. Рубец на месте отделившегося листа покрыт защитной тканью, пробкой.

Как только листья достигают предельных размеров, начинаются процессы старения, ведущие, в конце концов, к отмиранию листа — его пожелтение или покраснение, связанное с разрушением хлорофилла, накоплением каротиноидов и антоцианов. По мере старения листа снижается также интенсивность фотосинтеза и дыхания, деградируют хлоропласты, накапливаются некоторые соли (кристаллы оксалаты кальция), из листа оттекают пластические вещества (углеводы, аминокислоты).

В процессе старения листа близ его основания у двудольных древесных растений формируется так называемый отделительный слой, который состоит из легко расслаивающейся паренхимы. По этому слою лист и отделяется от стебля, причём на поверхности будущего листового рубца заранее образуется защитный слой пробковой ткани.

На листовом рубце заметны в виде точек поперечные сечения листового следа. Скульптура листового рубца различна и является характерным признаком для систематики лепидофитов.

У однодольных и травянистых двудольных отделительный слой, как правило, не образуется, лист отмирает и разрушается постепенно, оставаясь на стебле.

У листопадных растений опадение листьев на зиму имеет приспособительное значение: сбрасывая листья, растения резко уменьшают испаряющую поверхность, защищаются от возможных поломок под тяжестью снега. У вечнозелёных растений массовый листопад приурочен обычно к началу роста новых побегов из почек и поэтому происходит не осенью, а весной.

Осенний листопад в лесу имеет важное биологическое значение. Опавшие листья — хорошее органическое и минеральное удобрение. Ежегодно в на их лиственных лесах опавшие листья служат материалом для минерализации, производимой почвенными бактериями и грибами. Кроме того, опавшая листва стратифицирует семена, опавшие до листопада, предохраняет корни от вымерзания, препятствует развитию мохового покрова и т.д. некоторые виды деревьев сбрасывают не только листву, но и годовалые побеги.

Листья являются важнейшими частями большинства растений. Благодаря им, происходит движение воды по растительной массе, превращение солнечного света в энергию роста и очищение окружающего воздуха. Существует множество биологических классификаций листьев на основе различных признаков. В рамках этой статьи рассмотрим основные из них.

Что такое лист?

Лист – это наружная часть растения, которая отвечает за фотосинтез, испарение воды и газообмен между растением и окружающей средой. Они есть у подавляющего большинства растений, от едва заметной травы до огромных деревьев. При слове «лист» воображение сразу рисует классический листочек, наподобие березового. Однако существует огромное количество вариаций форм и конструкций, любая из которых служит для одних и тех же целей.

Основные виды листьев

Самая простая классификация листьев растений осуществляется по их форме. Согласно ей, существуют листовидные отростки (например, у папоротников), листья цветковых растений (классическая форма с черешком и листовой пластинкой), хвоя и обверточные листья (распространены у трав).

Виды, определяющиеся по расположению на стебле

Очередное или последовательное расположение означает, что листья начинают расти на стебле по одному на каждый узел. Термином «узел» обозначается место на стебле, которое используется под образование нового листа.

Супротивное расположение означает, что на каждом узле ветки или стебля вырастает два листка. Причем во многих случаях каждый последующий узел повернуть на 90 градусов относительно предыдущего.

Розеточное размещение листьев подразумевает их расположение на одной высоте и ориентацию по кругу. Грубо говоря, все листки такого растения растут из одной точки (корня) и образуют красивый раскидистый куст.

Также существует мутовчатое расположение. Оно похоже на супротивное, но имеет по три листа на узле. При этом узлы называются мутовками и могут быть так же последовательно развернуты на 90 градусов.

Классификация по типу листовых пластинок

В основе данной классификации лежит количество и разделение листочков, растущих на одном черенке, либо из одного узла стебля (ствола). В соответствии с этим, самый простой тип – простой лист. Он характеризуется наличием только одной листовой пластинки и одного черешка. Пластинкой называется сама поверхность листа, то есть, его «полотно» с прожилками. У простого листа оно может иметь любую форму, но вырезы никогда не доходят до черешка. Листья простого типа всегда опадают вместе с черешком, не оставляя на дереве ни одной своей части.

Следующий тип – сложный лист. Здесь на одном черешке крепится сразу несколько листьев. При этом каждый из них может иметь свой собственный дополнительный черешок.

Виды листьев по их форме

Классификация по форме листа очень обширна. Ведь существует огромное количество растений с самой разнообразной листвой. В данный список входит более 30 названий, каждое из которых описывает определенную форму. Перечислять их все мы не будем, скажем только о наиболее распространенных.

Пожалуй, самой знакомым типом по данной классификации, является щитовидный. Листья такой формы имеет, например, береза. Они похожи на маленький щит и при этом имеют классические очертания листа. Есть и необычные, наподобие «обратносердцевидного». Этот тип имеет форму вытянутого сердечка, нижним, острым концом, примыкающим к черешку.

Также интересными являются мутовчатые листья. Этот тип, как правило, встречается у различных полевых трав и многих цветов. Вид «перисторассеченный» знаком каждому с детства – листья такой формы имеет одуванчик.

Нестандартная эволюция листьев

В ходе эволюции листва деревьев и растений претерпевала различные изменения. У большинства представителей флоры они не привели к серьезным изменениям, однако листья определенных растений начали выполнять специфические функции.

Ловчие листья

Пожалуй, самыми «узкоспециализированными» являются ловчие листья. Они присутствуют на хищных растениях, питающихся насекомыми. Яркий пример – росянка или венерина мухоловка. Главная задача такого листа – поймать насекомое, обеспечить его удержание, и переварить при помощи специальных ферментов. Способ поимки различен: в одних случаях лист вырабатывает липкий сок (росянка), в других резко закрывается (венерина мухоловка), в третьих в действие вступают особые пузырьки с клапанами (пузырчатка).

Суккулентные листья

Такой тип листьев предназначен для создания запасов воды. Самое знакомое нам растение, обладающее ими, – алоэ. Толстые и мясистые, они содержат внутри большое количество влаги, так как подобные цветы произрастают в засушливых регионах с малым количество осадков.

Мешковидные листья

Данный тип также хранит воду, но делает это не за счет толстого слоя мякоти, а при помощи воронки. Воронка же образуется самим листом, который закручивается особым образом и удерживает накопившуюся дождевую воду.

Колючки

В целях защиты, листья некоторых растений эволюционировали в колючки. Они могут быть видоизмененной листовой пластинкой, отвердевшей и заостренной, а могут образовываться из побегов.

Усы

Листья-усы имеются на стелющихся растениях, которым нужна опора. Представляют собой продолжение верхних частей обычных листьев в виде длинных, вьющихся отростков. Они цепляются за окружающие предметы, благодаря чему растение обвивает их. Такой тип листьев имеется у обычного садового гороха, огурца, тыквы.

Филлодии

Филлодии являются частным случаем эволюции черешка. Такой черешок похож по форме на лист и способен выполнять фотосинтез. При этом настоящий лист, расположенный дальше, имеет упрощенное строение и деградирует.

Прицветники

Данный тип листьев характеризуется их полукруговой или круговой формой, зачастую с образованием небольшой воронки. В образованном углублении, как правило, располагаются листья другого типа или соцветия.