ПЕРЕКАЛИВАТЬ ПЕЧЬ НЕ СТОИТ!

Мало кто знает, о том, что растопка печи сравнима с заливкой кипетка в стеклянную банку, если в холодную банку налить горячую воду, то она непременно лопнет. Так и с печкой, если её затопить и не контролировать процесс горения, то быстрое нагревание её со временем разрушит.

Причины: Перенакаливание печи, в следствии интенсивного горения топлива из- за неправильной регулировки потдува (потдувальной дверки). Излишняя, агрессивная температура пламени влечёт за собой необратимые процессы разрушения в топочном пространстве и дымоходах, кладка начинает трескаться, выпадая в виде отдельных кусков, мешающих свободному выходу отработавших газов. Итог: ремонт печного сооружения или строительство новой, к тому же такая неразумная трата средств на ремонт и восстановление работоспособности печи, излишний расход топлива называется «деньги в трубу».

Причины образования конденсата или почему печь "Плачет".

Образование конденсата, или, как говорят в народе, плачь печи, не столь редкое явление. Признаками образования конденсата является резкий, неприятный запах , появление темных подтеков в разных местах, чаще под задвижекой. В чем же причина образования конденсата?

Причины образования конденсата.

В дровах, даже самых сухих, всегда содержится влага, которая превращается в пар, и выносится с дымовыми газами. Водяные пары поступают вместе с воздухом, необходимым для горения. Некоторое количество воды всегда образуется за счет химической реакции между водородом и кислородом при сгорании любого топлива (древесина, уголь). Обычно водяной пар выносится из трубы с дымовыми газами, и только при значительном охлаждении стенок трубы и дымоходов конденсируется, образуя черную жидкость. Конденсат опасен как для печи, так и для людей. Впитываясь в стенки, он разрушает кирпич и образует черные пятна на поверхности. Избавиться от этих пятен невозможно, а испаряющийся конденсат содержит токсические вещества

- запах отвратительный.

При каких условиях образуется конденсат?

При каких условиях образуется конденсат?

Водяной пар начинает переходить в жидкое состояние при температуре 100 градусов Цельсия. Поэтому условием образования конденсата является снижение температуры дымовых газов на выходе из трубы до этой температуры. Для того чтобы конденсат не образовывался температура газов на уровне задвижки (граница между печкой и трубой) должна составлять примерно 200 градусов Цельсия, а на выходе из трубы - 120. Сейчас многие устанавливают так называемые «сэндвич- сигменты» из нержавеющей стали марки не ниже- 316, в которых уже предусмотрен накопитель для конденсата, сливающегося через специальное отверстие у основания трубы, такой трубе не грозит переохлаждение, а вот кирпичные трубы требуют особого внимания. Печи с трубами из кирпича или из нержавеющей стали, нужно топить умело, чтобы и дров расходовалось меньше и тепла оставалось больше.

Определение температуры дымовых газов.

Существует очень древний и простой метод определения температуры газов в трубе по изменению цвета лучины. Лучину следует вставить в щель задвижки. По истечении 30 минут лучину вынимают и счищают с нее копоть. Температуру оценивают следующим образом: Менее 150 градусов – лучина белая; Около 200 градусов – лучина пожелтела; До 250 градусов – лучина коричневая. Более 250 градусов – лучина почернела.

Как избежать образования конденсата.

Исключить подсос воздуха, который ведет к снижению температуры отходящих газов. Для этого необходимо устранять трещины в кладке, герметизировать прочистные дверки и следить за чистотой всех дымоходов. Если топочную дверку повело от перенакаливания, то её лучше заменить на герметичную и оснащённую противопожарным затвором, от самопроизвольного открывания в процессе горения дров. Подавать строго необходимое количество воздуха через поддувало. Пламя должно быть соломенно- желтого цвета. Одной из причин образования конденсата может быть охлаждение трубы проходящей через неотапливаемый чердак, второй этаж, или сильно возвышающейся над крышей. Решить эту проблему можно, утеплив трубу, оштукатурив её или лучше утеплив её фольгированным базальтом. Трубы стоящие за стеной здания для утепления можно обкладывать бетонными блоками или класть толщиной не менее одного кирпича от дымохода. На вершину трубы необходимо надевать колпак(зонтик для трубы) во избежание попадания природных осадков внутрь трубы. Сечение трубы должно соответствовать мощности печи. Для печей мощностью не превышающей 3000 ккал.ч кладут трубу с внутренним сечением не более 13х13 см (в полкирпича) а для более мощных печей внутреннее сечение увеличивается до 13х27 см (в кирпич).

Некоторые печи отличаются одним существенным недостатком: в них конденсируется влага. Как правило, влага возникает на стенках дымовых труб. Ведь при сгорании топлива выделяются и смолистые вещества, и водяной пар. Конденсат, со временем, пропитывает и кладку печи . Кладка становится сырой, и она быстро разрушается. Кроме того, снижается тяга в дымоходе.

Помимо сильного запаха, о появлении конденсата свидетельствуют полосы и пятна черного цвета. Они появляются местами у поверхности печи. Для удаления пятен у наружной стороны печи, надо такие места срубить и, после этого, оштукатурить раствором цемента. Однако иногда проще разобрать и заменить всю кладку. Это не сложно. Ведь конденсат вначале появляется у нижней части трубы и у самого верха печи. Сам же конденсат, наиболее выражено, образуется в той области трубы, которая проходит сквозь чердачное помещение, либо находится в междуэтажном перекрытии.

Чтобы влага, которая содержится в дымовых (горячих) газах, не проходила конденсацию на стенках труб, должна быть повышенной температура газов. Известно, что нормальная температура исходящих от печи газов перед самым выходом с трубу должна достигать 120-140 градусов. При выходе же из трубы в атмосферу эта температура должна быть не ниже 100 градусов. Если дымовые газы у вьюшки, то есть при выходе в трубу, имеют температуру в 250 градусов, то конденсата не будет. Ведь тяга в печи хорошая, печь быстро прогревается при небольшом расходе топлива.

Примерно определить температуру выходящих газов можно довольно просто. Воспользуйтесь сухой лучиной — положите её поперёк отверстия вьюшки в процессе топки. Через 40-50 минут лучину можно вынуть и очистить от копоти. Если древесина не изменила свой цвет, то это свидетельствует о том, что температура в канале не превышала 150 градусов. Если же лучина пожелтела (примерно до такого цвета, как корка белого хлеба), то температура достигла 200 градусов. Коричневой (такой же, как корка чёрного хлеба) лучина становится при температуре в 250 градусов. Если же лучина почти превратилась в уголь, то температура достигла 400 градусов.

Конденсат в тёплое время года либо вообще не образуется, либо образуется в весьма малом количестве и без возможности навредить печи. На образование конденсата влияют следующие факторы: размеры дымового канала и колосниковой решётки, длина и высота дымовой трубы, толщина стенок трубы, температура нагрева трубы, степень влажности топлива, избыточное количество дымоходов в печи, температура газов, исходящих и печи.

Существенное значение, для сносной работы печи, имеет процесс горения топлива. Древесина воспламеняется при температуре в 350 градусов (не ниже), а каменный уголь — при 600 градусах. При горении же достигаются более высокие температуры: 800-900 градусов при горении древесины, и 900-1200 градусов при горении угля.

Нормальное и непрерывное горение может быть обеспечено при условии, что воздух в топливник поступает без перерывов и в количестве, достаточном для окисления топлива. Если воздуха слишком много, то горение ухудшается: ведь топливник чрезмерно охлаждается. Это и есть причиной того, почему не следует топить печь при открытой настежь дверце топливника.

При тотальном сгорании топлива цвет пламени — соломенно-жёлтый. Дым при этом прозрачный либо белый. Сажа в этом случае почти не оседает на стенах трубы и канала. При недостаточной подаче в печь воздуха, топливо будет сгорать не полностью: дрова будут тлеть, и гореть тёмно-красным пламенем. Из трубы при этом будет идти чёрный дым. В таком дыме содержатся мелкие частицы несгоревшего топлива. Эти частицы быстро оседают в трубе и на стенках каналов печи в виде сажи. Каналы печи и труба при этом будут быстро засоряться. Сажа, кроме того, может сама со временем воспламениться. От этого может и пожар возникнуть.

Сажа практически отсутствует при сгорании сухих осиновых дров. Если она и образуется, то в весьма малых количествах. Следовательно, рекомендуется топить печь, время от времени, сухими осиновыми дровами. Это лучше делать, как минимум, раз в неделю. Или, лучше, 2-3 раза в неделю. При такой топке сажа будет постепенно выгорать, а дымоход очищаться естественным образом.

Нередко приходится наблюдать такое явление, как образование конденсата в печи. В народе такое явление еще называют «плачем» печи. Так от чего же печь плачет?

Дело в том, что в дровах всегда содержится влага. При горении влага испаряется и выносится с дымовыми газами на улицу. Температура, при которой вода испаряется, и водяные пары начинают конденсироваться (переходят в капельно-жидкое состояние)-100 градусов Цельсия. Так вот условием образование конденсата является снижение температуры стенок дымохода и дымооборотов до точки росы. Когда мы в холодное время года начинаем растапливать печь, в ней всегда появляется конденсат. Но в нормально работающей печи стенки быстро прогреваются, влага испаряется и выносится дымовыми газами.

Но иногда в печи постоянно образуется конденсат. Смешиваясь с твердыми продуктами сгорания топлива, капельно-жидкая влага образует черную маслянистую жидкость с неприятным запахом. Часто она вытекает в местах установки шибера, образуя подтеки. Впитываясь в кирпич, конденсат со временем выходит на наружную поверхность печи в виде темных пятен.

Если дело зашло столь далеко, то печь необходимо переделывать.

Конденсат часто образуется в дымоходах, проходящих через не отапливаемое помещение мансарды или верхних этажей. Это наблюдается в холодное время года. В этом случае трубу необходимо утеплять. Иногда проблему решает оштукатуривание или облицовка керамической плиткой поверхности дымохода. Возможна обшивка не горючими материалами с прокладкой слоя утеплителя.

Вторая причина образования конденсата это несоответствие площади тепловоспринимающей поверхности мощности топливника. Такая ситуация складывается в печах с излишним количеством дымооборотов или завышенным объемом колпаковой части в печах колпакового типа. Особенно часто конденсат образуется в отопительных канальных печах с большим количеством каналов. Значительно целесообразнее сооружать отопительные печи колпакового типа, а в отопительно-варочных не делать более четырех дымооборотов.

Ну а если проблема возникла. То решить ее можно путем частичной или полной переделки печи.

Конденсат может образовываться при наличии трещин в стенках дымоходов и дымооборотов, через которые происходит подсос холодного воздуха. В этом случае необходимо внимательно осмотреть печь и заделать все трещины.

Ну и, наконец, при топке печи следует использовать сухие дрова, и регулировать подачу воздуха через поддувало. Избыток воздуха и чрезмерно большое количество влаги в топливе ведет к снижению температуры горения и создается возможность образования конденсата.

В заключение хочу отметить, что для того, чтобы в печи не образовывался конденсат, и печь работала экономно, температура дымовых газов на выходе из трубы должна быть порядка 120 градусов Цельсия. На уровне верхней задвижки оптимальной является температура 200 градусов Цельсия. При более высокой температуре печь работает неэкономно, а при более низкой возможно образование конденсата.

Наряду с газовыми плитами и каминами многие дачники всё чаще отдают должное и разного рода печам — от отопительно-варочных вариантов до традиционной русской. Особенно в домах круглогодичного проживания. Оно и понятно: приятно в зимнюю стужу погреться на дышащей теплом лежанке.

Там, где отопление осуществляется преимущественно дровами, печи часто страдают одним и весьма серьёзным недостатком: они конденсируют, то есть в их дымоходах накапливается чёрная жидкость со специфическим запахом, которая образуется в результате оседания водяных паров и паров смолистых веществ на стенках дымовой трубы. Со временем конденсат пропитывает печную кладку, она становится сырой и чёрной, начинает разрушаться, а тяга дымовых газов снижаться. К тому же и запахи бывают настолько сильными, что в некоторых случаях проживание в доме становится невыносимым.

На наружных сторонах печи появляются пятна, полосы чёрного цвета, а бывает, что большая часть печи становится чёрной. Если кирпич пропитан неглубоко, то лучше всего его срубить и оштукатурить такие места цементным раствором. Но чаще всего кладку заменяют: ведь в первое время конденсат появляется у верха печи и нижней части трубы, то есть у чердачного или междуэтажного перекрытия — там, где кончается сама печь.

ОТЧЕГО ОБРАЗУЕТСЯ КОНДЕНСАТ?

Даже в самом сухом топливе имеется небольшое количество влаги. Кроме того, содержащийся в топливе водород, две весовые части которого соединяются с одной весовой частью кислорода, также образуют водяной пар.

Дымовые газы с невысокой температурой и некоторым количеством воды в виде пара, проходя по каналам печи и трубы, охлаждаются, соприкасаясь с холодными стенками трубы, и оседают на них каплями, которые стекают вниз. Обилие стока зависит от количества конденсата.

Чтобы имеющаяся вода в горячих (дымовых) газах лучше испарялась, температура последних должна быть повышенной. На хорошо нагретых стенках трубы осевшие капли влаги быстро испаряются.

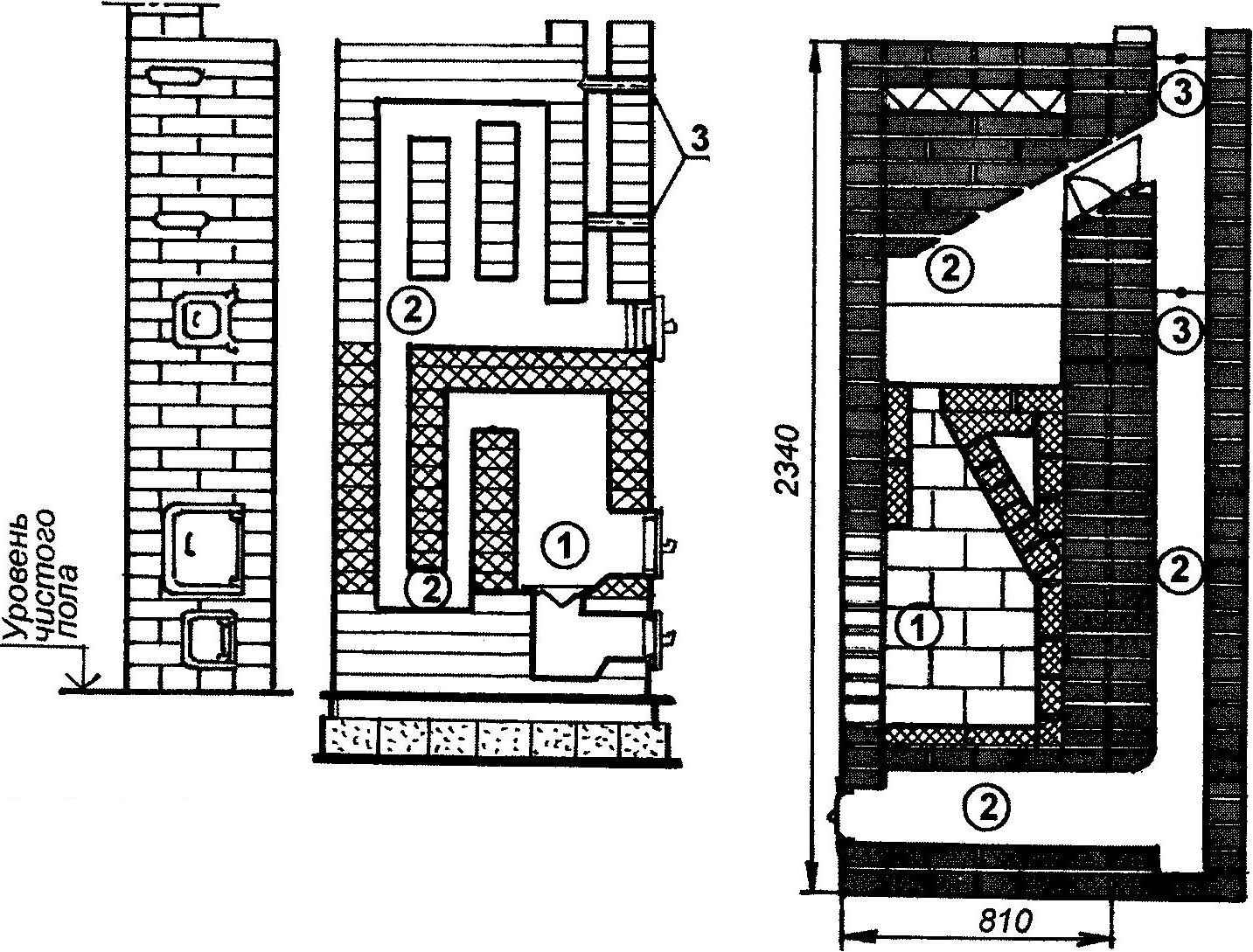

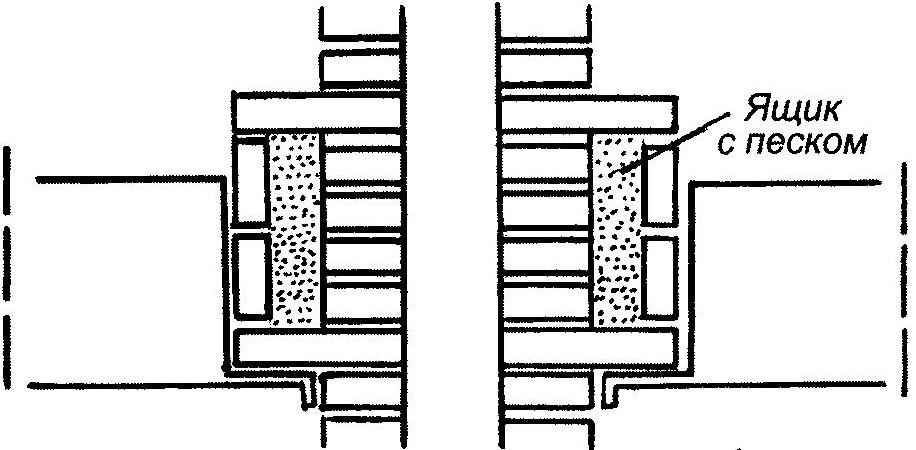

Установлено практикой, что нормальная температура отходящих из печи газов перед входом в трубу около 123° — 140°С, а при выходе из трубы в атмосферу — не ниже 100°С. Если дымовые газы у верхней заслонки (см.рис. 1) достигают температуры около 250°С, то конденсата никогда не бывает, улучшается тяга, печи быстрее нагреваются, потребляя при этом меньше топлива.

Определить температуру выходящих газов можно простейшим способом, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперёк отверстия верхней заслонки во время топки. Если через 30 — 40 минут вынуть лучину и соскоблить с неё ножом закоптелую поверхность, то по цвету лучины можно определить температуру газов: окраска лучины не меняется при температуре около 150°С. Если же древесина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит, температура дошла до 200°С; а если стала коричневой (цвета корки ржаного хлеба), то температура поднялась до 250°С. Лучина превращается в уголь, когда температура достигает 400°С. Таким образом, при топке печи температуру газов можно регулировать, стремясь, чтобы у верхней заслонки она была около 250°С.

1 —топка; 2—дымовые каналы и камеры; 3—верхняя и нижняя заслонки

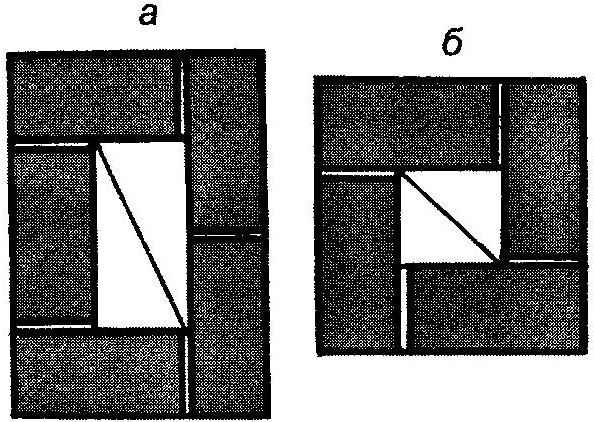

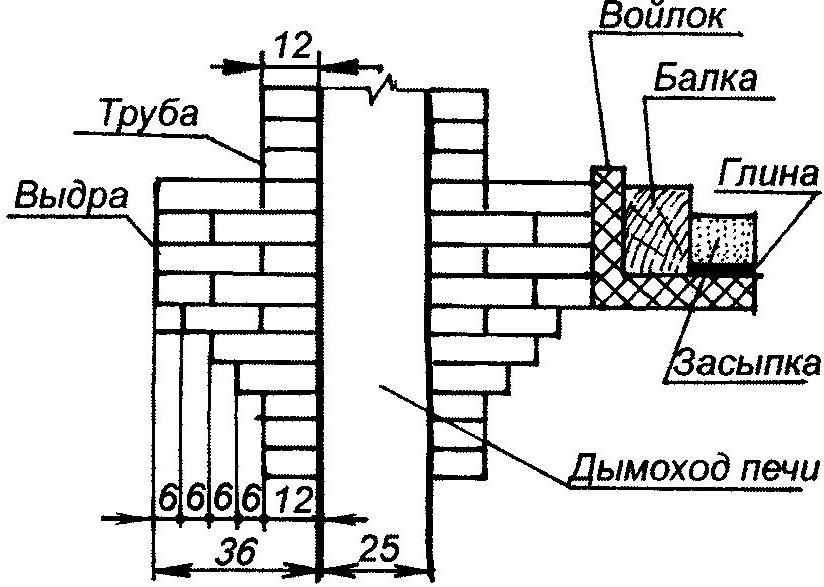

а—обычное; б—зауженное

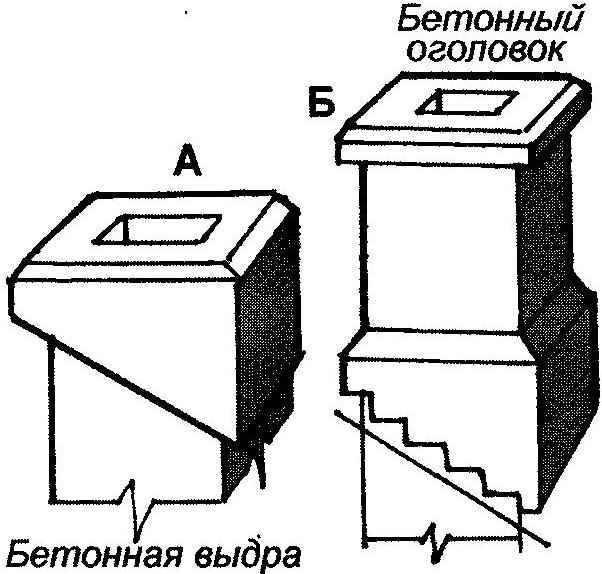

А—выдра; Б—оголовок

Замечено, что в тёплое время года конденсат или совсем не образуется, или образуется в небольшом количестве. В появлении конденсата большую роль играют многие особенности устройства самой печи: размеры колосниковой решётки, уровень пода, устройство горнила у русской печи, размеры канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура её нагрева, влажность применяемого топлива, температура выходящих газов и даже количество дымоходов в печи.

Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Когда сечение канала трубы выше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно, и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе.

Большое влияние на силу тяги, то есть на выход дымовых газов, оказывают гладкость стенок дымоходов. Чем они глаже, тем сильнее тяга. Все шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.

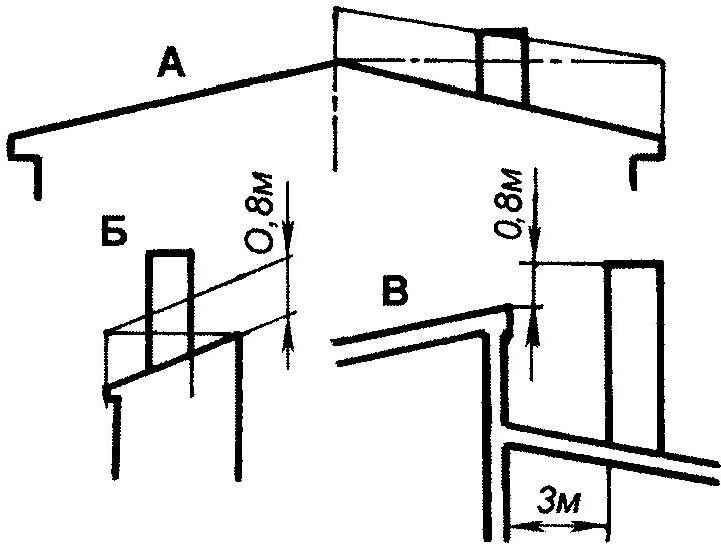

Высота дымовой трубы должна быть не менее 5 — 6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи. Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирича (12 см): более тонкие стенки быстро нагреваются и быстро остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять (см.рис.5 и 6) несгораемыми теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой, теплобетонными плитами и т.д.).

Иногда для улучшения тяги в печах приходится перекладывать трубы, уменьшая размеры дымоходов (см.рис.4).

С этой же целью снижают или увеличивают высоту трубы на крыше (см.рис.З). Делают это до тех пор, пока не получат удовлетворительного результата. Причем трубу выше крыши во время проверки можно не класть из кирпича, а изготовить по размеру канала из кровельной стали квадратную, которая будет входить в кирпичную, выложенную в пределах чердака. Эту трубу поднимают или опускают при проверке, добиваясь лучших результатов и определяя её высоту над уровнем кровли, после чего окончательно выкладывают трубу из кирпича.

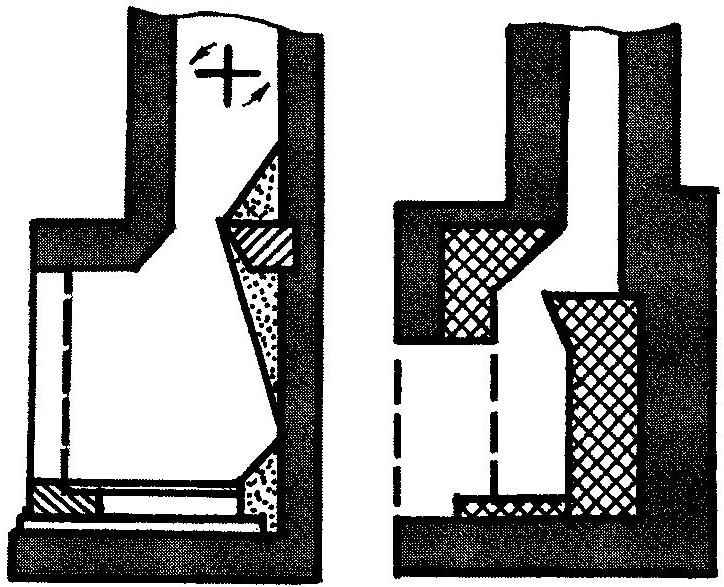

В местах сужения дымоходов следует стёсывать или закладывать углы (см. рис.2), чтобы обеспечить более плавный переход газов; их надо хорошо закруглить и как можно лучше заровнять, чтобы они были глаже и меньше разрушались от нагревания.

ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР?

На тягу в трубе также влияет ветер. Лучше, когда он дует горизонтально: встретив трубу, поток отклоняется вверх, в сторону выходного отверстия трубы, где воздух разряжается, и газы лучше выходят из дымохода, как бы высасываются из него. Если ветер дует под углом вниз, то он задувает (опрокидывает) газы в трубу, и тяга снижается до минимума.

Чтобы уменьшить действие ветра на выходящие из трубы газы, лучше накрывать их сверху металлическими колпаками-зонтами со скошенными плоскостями. Ударяясь о них, ветер отклоняется от своего первоначального направления и не попадает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы от непогоды, а её стенки — от намокания и размывания дождевыми струями. В сырых трубах сильно снижается тяга.

ЧТО В ПЕЧКУ КЛАДЁМ?

Большую роль играет и сам процесс сгорания топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°С, каменный уголь — при 600°С. Нормальный процесс горения протекает при более высокой температуре: дерево — при 800 — 900°С, каменный уголь — при 900 — 1200°С. Такие температуры обеспечивают непрерывное горение при условии, что воздух (кислород) поступает без перерыва в потребном для горения количестве. Когда его подается слишком много, топливник будет охлаждаться, а горение ухудшаться, так как для хорошего горения нужна высокая температура. Не следует топить печь при открытой топке.

При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-жёлтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не откладывается на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче кислорода в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят тёмно-красным пламенем, а из трубы идёт чёрный дым, который уносит с собой несгоревшие мельчайшие частицы топлива. В этом случае на стенках каналов печи и в трубе эти частицы сажи оседают и быстро засоряют их.

Сажа образуется от разного топлива, но чаще всего от такого, в котором имеются смолистые вещества (древесина хвойных пород, берёза, особенно её кора; уголь и в особенности жидкое топливо). Кроме того, что она засоряет каналы, сажа может воспламениться, а это опасно в пожарном отношении. Когда применяются сухие осиновые дрова для топлива, то сажа почти не откладывается. Поэтому при топке рекомендуется систематически применять осиновые дрова — хотя бы раз в неделю, ещё лучше — два, а если три — отлично. Сажа от такого топлива постепенно выгорает — и дымоходы очищаются. Единственный недостаток таких дров, что они «стреляют» (хлопают, и разлетаются искры).

А ЧТО НА ЧЕРДАКЕ?

Следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. На чердаке должно быть относительно тепло, тогда труба не так быстро остывает. Это обязательное требование для борьбы с конденсатом.

Образованию конденсата способствуют так называемые борова (перекидные рукава) на чердаке. Кроме того, они небезопасны в пожарном отношении. Поэтому борова рекомендуется устраивать только внутри помещений.

Утепление труб на чердаке производят шлаковатой или стекловатой, из которых шьют толстые (2 — 4 см) «одеяла», применяя и такие же нитки. Трубу плотно обёртывают этими одеялами. Можно изготовить на основе шлака плиты (1 часть цемента и 3 — 4 части шлакового песка). Эти плиты нужного размера толщиной 3 — 4 см крепят на глиняном растворе к трубам, хорошо промазывая швы.

ПЕЧЬ ПЕЧИ — РОЗНЬ

Несколько слов о самих печах. Имеются многоканальные печи или бес-канальные, с большими внутренними тепловоспринимающими поверхностями. Таким печам горячие газы отдают много тепла, а сами выходят в трубу сильно охлаждёнными, образуя большую конденсацию. В этом виноваты не столько печники, сколько сами жильцы, требуя сложить печь с большим количеством каналов «для тепла».

Переделывать или перестраивать печи приходится для того, чтобы повысить температуру выходящих газов. Это достигается следующими мероприятиями: сокращением внутренних тепловоспринимающих поверхностей печи или устройством небольших окошек-отверстий из топливника в последний и предпоследний дымоходы.

Для перестройки таких печей приходится разбирать часть печной кладки с передней или другой стороны, часто с двух сторон, и после исправления заложить так, чтобы ремонтируемое место ничем не отличалось от ранее выполненной кладки.

Например, когда в печи имеются семь дымоходов, то для того, чтобы ликвидировать конденсат, один или два канала (последний и предпоследний) или только один из них отключают, перекрывая вверху и внизу, чем повышается температура отходящих газов.

Эти каналы можно не отключать, а устроить из топливника печи к ним небольшие окошки сечением примерно 5×5 см. Их выкладывают квадратными в кирпиче, чтобы их площадь была не менее 25 см2. Этот способ также надёжный" так как повышает температуру отходящих газов до нормы: струйки горячего воздуха из топливника попадают в каналы, поднимая в них температуру. Практика показала, что наибольший эффект даёт небольшое сокращение каналов, а к оставшимся двум (последнему и предпоследнему) устраивают окошечки из топливника.

А.ШЕПЕЛЕВ

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.