В самом деле: как без хорошей дымовой трубы отводить из печи продукты сгорания? Не будет без нее и необходимой тяги.

Различают три основных вида труб - стенные (внутри капитальных кирпичных или каменных стен, их еще называют стенными дымоходами); коренные (стоящие отдельно от печи кирпичные стояки); насадные (непосредсвенно на перекрыше печи).

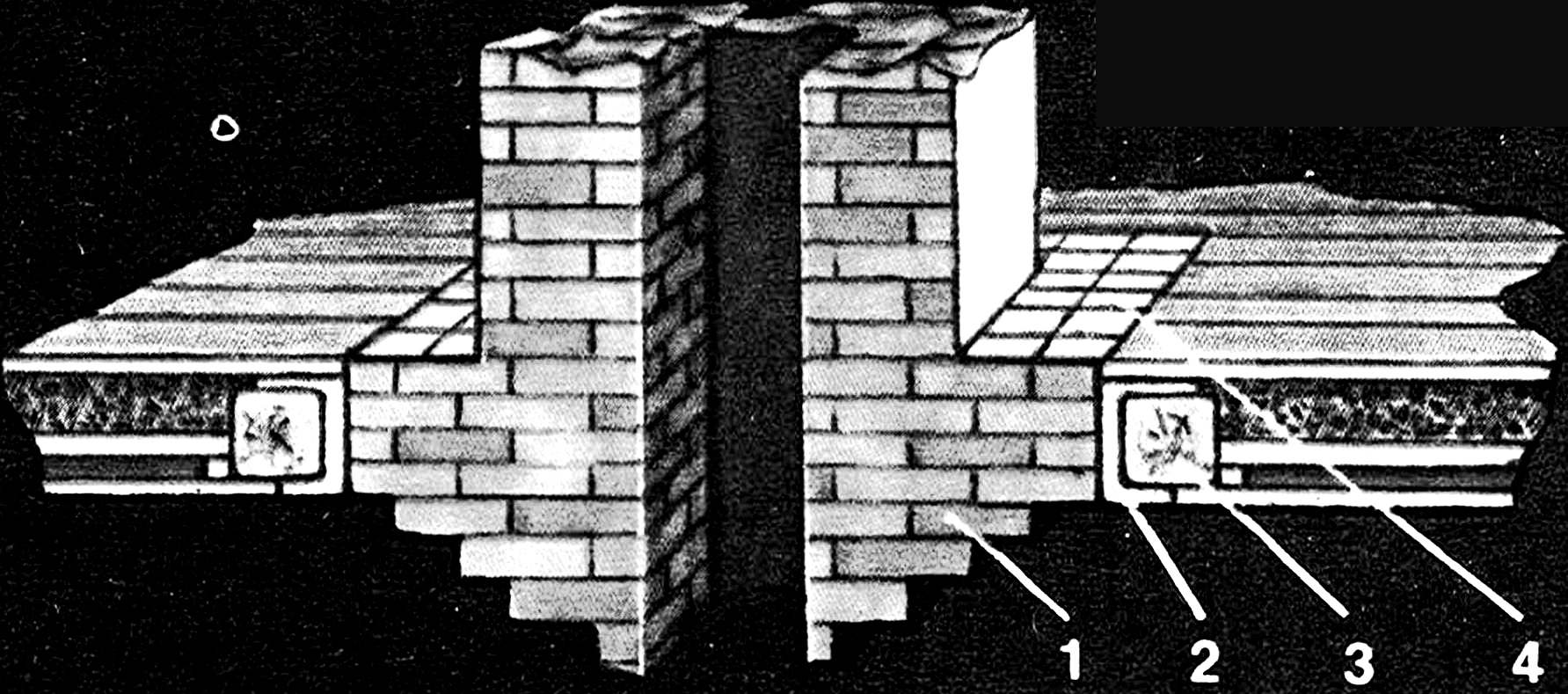

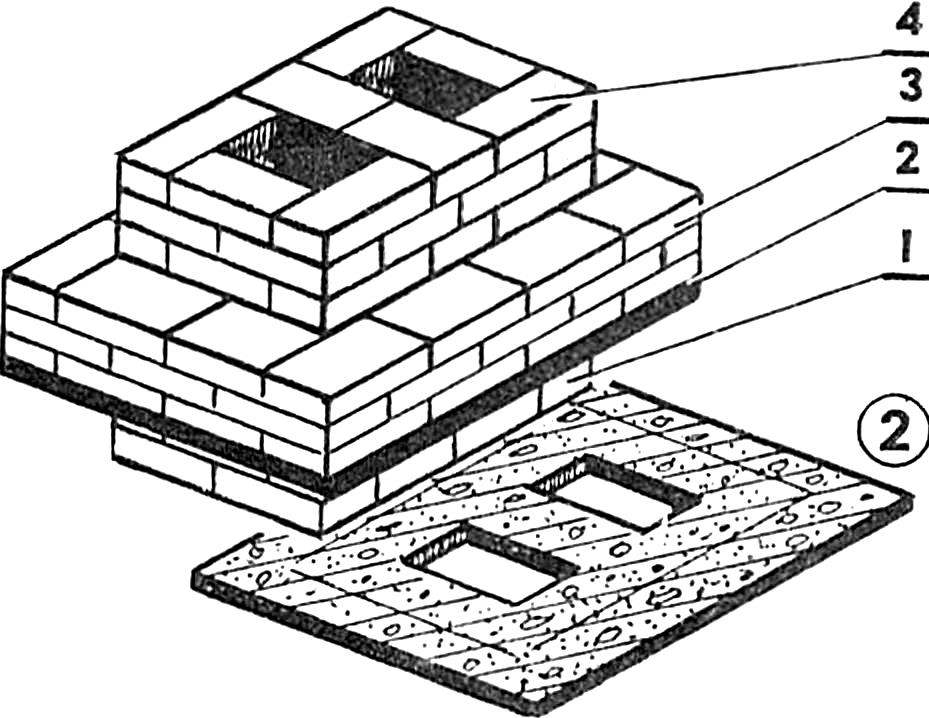

Проход дымовой трубы через кровлю и чердачное перекрытие:

1 - засыпка, 2 - балка, 3 - разделка, 4 - кровельная сталь, 5 - выдра, 6 - обрешетка, 7 - оголовок.

Проход дымовой трубы через междуэтажное перекрытие:

1 - разделка, 2 - асбест, 3 - балка, 4 - пол из негорючих материалов.

Разделка печи, установленной в проеме стены:

1 - перегородка из горючих материалов, 2 - стойка деревянная, 3 - асбест, 4 - разделка, 5 - металлический лист.

Стенные дымоходы

Устройство в каменных или кирпичных стенах дымовых стояков удобно тем, что они не требуют дополнительно расходования материала. Это наиболее экономичные трубы, закладываемые в самом процессе кладки стен.

Чаще всего дымовой стояк располагают во внутренних стенах. Делать его в наружной кладке можно лишь в исключительных случаях и лишь принимая меры к тому, чтобы в них не охлаждались дымовые газы: это приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности трубы и снижению тяги. Чтобы подобное не случалось, по месту прохождения труб предусматривают пилястры, стенки которых должны быть толщиной в полкирпича, не менее. Общая толщина наружной стены «до дыма» (канала трубы) рассчитывается тогда под преобладающую низкую температуру. При морозах в 30°С и больше толщина наружной стены должна быть в 2,5 кирпича (650 мм); при температурах от минус 20°С - стена в 2 кирпича (510 мм), для более мягких зим достаточно кладки в 1,5 кирпича (380 мм). Для предотвращения образования конденсата наружную сторону стены с дымовым стояком необходимо утеплить штукатуркой на шлаковом песке, толщиной слоя 25-30 мм.

Даже если стены возводятся из природного камня, шлакоблоков или монолитного бетона, дымовые каналы выкладывают из красного полнотелого (без щелей) кирпича. Рядом с ними должны находиться вентиляционные каналы. Иногда каналы устраиваются из асбестоцементных труб нужного диаметра. Силикатный кирпич применять запрещается.

Чем глаже и ровнее внутренняя поверхность каналов, тем более легким будет прохождение по ним дыма, а значит, лучше - тяга.

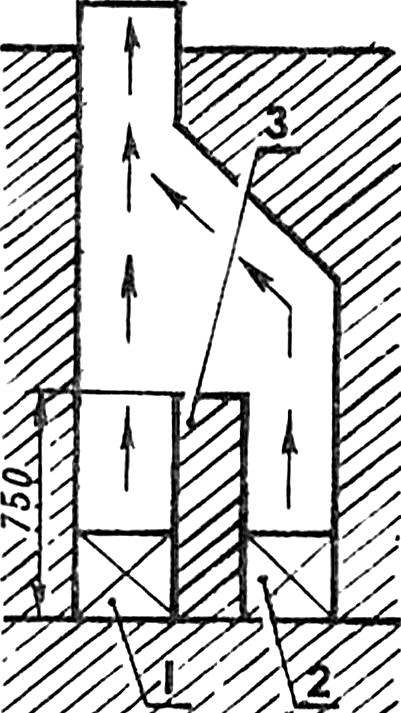

Для каждой печи положено иметь свой отдельный дымовой канал; а вот вентиляционный может быть один на два дымовых. Если к одному дымовому каналу подключить печи разных этажей, то возможны перебои тяги. В исключительных случаях, правда, используют один дымоход для двух печей, но при этом делают рассечку, то есть кирпичную стенку высотой не менее 750 мм, а сам канал (дымоход) должен быть размером не менее 1Х1/2 кирпича.

Когда печь не примыкает вплотную к стене, а находится на некотором расстоянии от нее, для присоединения ее к стенному дымоходу применяют так называемый дымовой патрубок или перекидной рукав, выполненный из кирпича и имеющий дымовую задвижку. Этот горизонтальный канал длиной не более 2 м укладывают на двух стальных уголках, опирающихся на печную кладку и стену. Толщина горизонтальных стенок рукава - не менее чем в полкирпича; если же рукав заключается в футляр из листовой стали (чаще всего кровельной, окрашенной), то нижняя часть может быть в 1/4 кирпича, а верхняя все равно в полкирпича (в два ряда кладки в четверть кирпича) - это важно в противопожарном отношении. Чистка рукава от сажи производится через специальную дверку, которая должна плотно закрываться. Обычно применяют чугунные герметически закрывающиеся дверки.

В домах в два этажа (например, с мансардой) печи чаще всего ставят одну над другой. В этом случае только дымоход верхнего этажа прямой, а нижняя печь подключается к нему так называемым уводом. Он выполняется под углом 60°. Особенности уводов в том, что нижние части их закрывают цельным кирпичом, уложенным плашмя. Причем место, куда ударяет гиря при прочистке дымохода, выкладывается более прочным материалом - например, естественным тесаным камнем. В монолитных стенах уводами могут служить круглые каналы, в которые закладывают нужного сечения асбестоцементные или керамические трубы.

Дымоход для двух печей:

1, 2 - места подключения печей к дымоходу, 3 - кирпичная стенка-рассечка.

Схема дымохода для печей в двух уровнях:

1, 2 - печи, 3 - дымовой канал печи верхнего уровня, 4 - вентиляционный канал верхнего уровня, 5 - труба, 6 -дымовой канал печи нижнего уровня, 7 - вентиляционный канал нижнего уровня, 8 - вентиляционная решетка.

Дымовой патрубок (перекидной рукав):

1 - стальные уголки, 2 - кирпичная кладка, 3 - футляр (металлический лист), 4 - очистная дверка.

Наклонный канал - увод:

1 - кирпичная кладка, 2 - упрочняющий слой (тесаный камень).

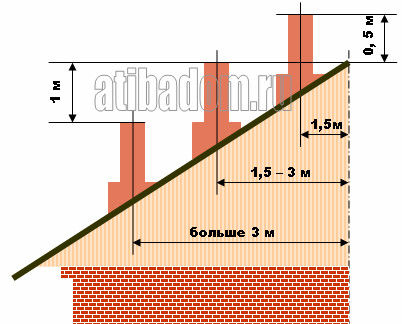

Внутренние кирпичные стены, в которых обычно находятся дымовые стояки, кончаются на уровне верхнего перекрытия. Выше дымоходы становятся собственно дымовыми трубами, которые выводятся через крышу здания выше конька или ниже - это зависит от расстояния до конька, считая по горизонтальной линии. Если труба не далее 1500 мм от конька, то ее высота должна быть на 500 мм выше самого конька. На расстоянии 1500-3000 мм верх трубы должен быть на одном уровне с коньком, а свыше 3000 мм, - ниже конька, на прямой, проведенной под углом 10° от горизонтали. Но во всех случаях дымовая труба поднята над поверхностью крыши не менее чем на 500 мм, во избежание заваливания ее снегом.

Высота трубы и тяги в печи взаимосвязаны; поэтому предварительно следует «примерить» трубу из кровельной стали, поднимая ее до тех пор, пока не получится хороший результат. После этого кладут капитальную трубу.

Следует иметь в виду, что деревянная обрешетка или стропила должны быть отдалены от трубы минимум на 1,50 мм. А чтобы с крыши вода не попадала по трубе в чердачное пространство, делают при кладке уширение, называемое выдрой, а под ним - воротник из кровельной стали.

На чердаке трубу белят известковой побелкой: на ней легко заметить появление темных трещин, которые должны быть немедленно отремонтированы.

Коренные трубы

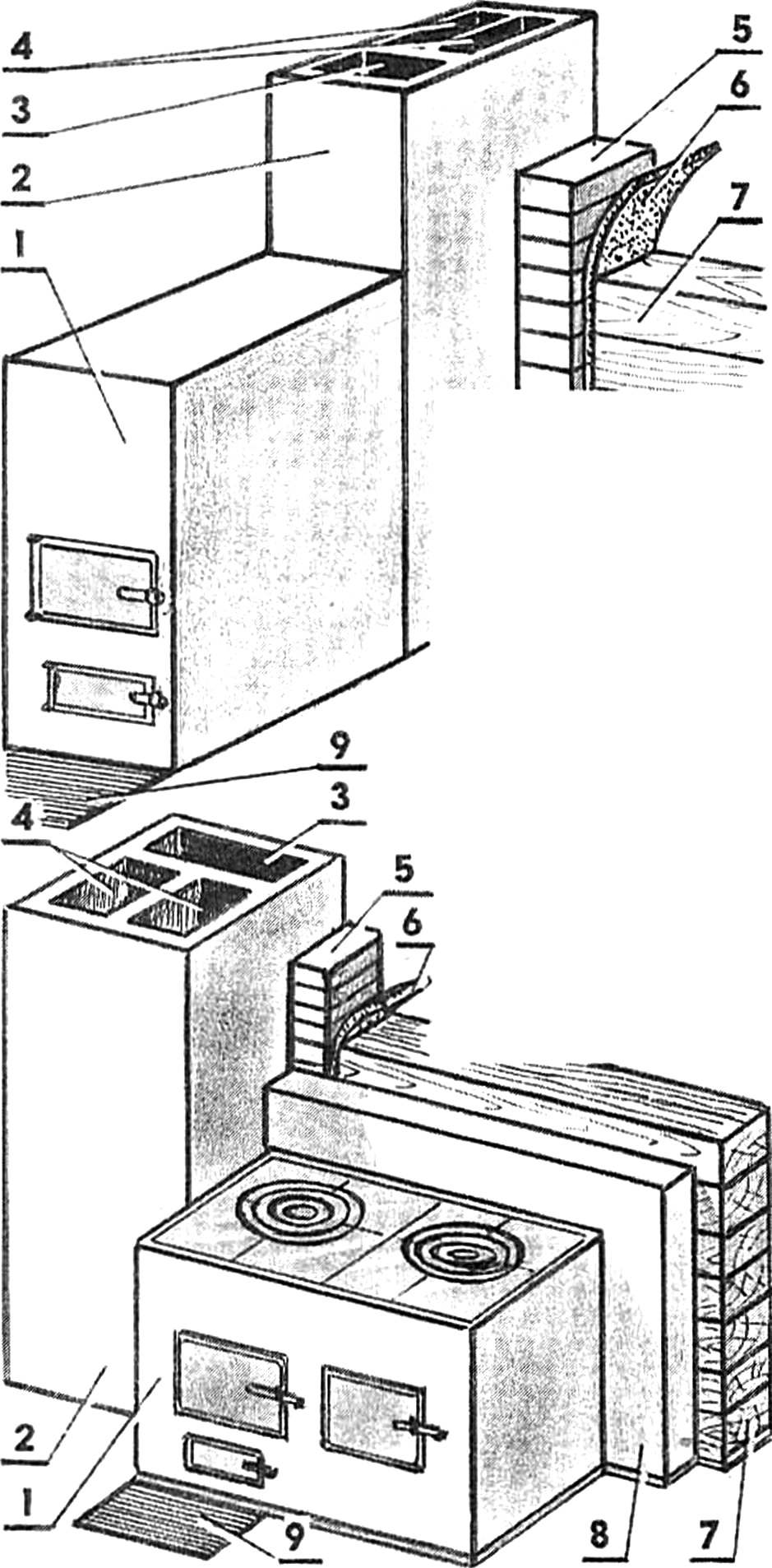

Их устраивают, когда нет стенных каналов, например, в деревянных зданиях, не имеющих кирпичных внутренних стен. Кладут такие трубы на хорошем фундаменте, который не должен примыкать к фундаменту здания. Кладка ведется с тщательной перевязкой швов.

Толщина стенок труб для отопительных печей и кухонных очагов (плит) должна быть в половину кирпича. Если есть необходимость подключения к ним двух или более печей, используют перекидные рукава, которые располагают внутри помещения (в отличие от применяемых ранее на чердаках так называемых боровов, не рекомендуемых как с противопожарной точки зрения, так и предупреждения появления конденсата, неизбежного при размещении канала на чердаке).

Коренная труба (два варианта):

1 - печь (плита), 2 - коренная труба, 3 - вентиляционный канал, 4 - дымовые каналы, 5 - кирпичная разделка, 6 - теплоизоляция (войлок), 7 - стена (дерево), 8 - кирпичная стенка, 9 - металлический лист.

Насадные трубы

Они возводятся прямо на печи и являются как бы ее продолжением. Много лучше ставить насадную трубу не прямо на шейку печи, а предварительно уложить на нее железобетонную плиту с отверстием (или отверстиями). Такой вариант удобен тем, что дает возможность ремонтировать печь, не разбирая саму трубу. Стенки печи в этом случае разбираются и ремонтируются по очереди: плита опирается на остальные три стенки шейки печи.

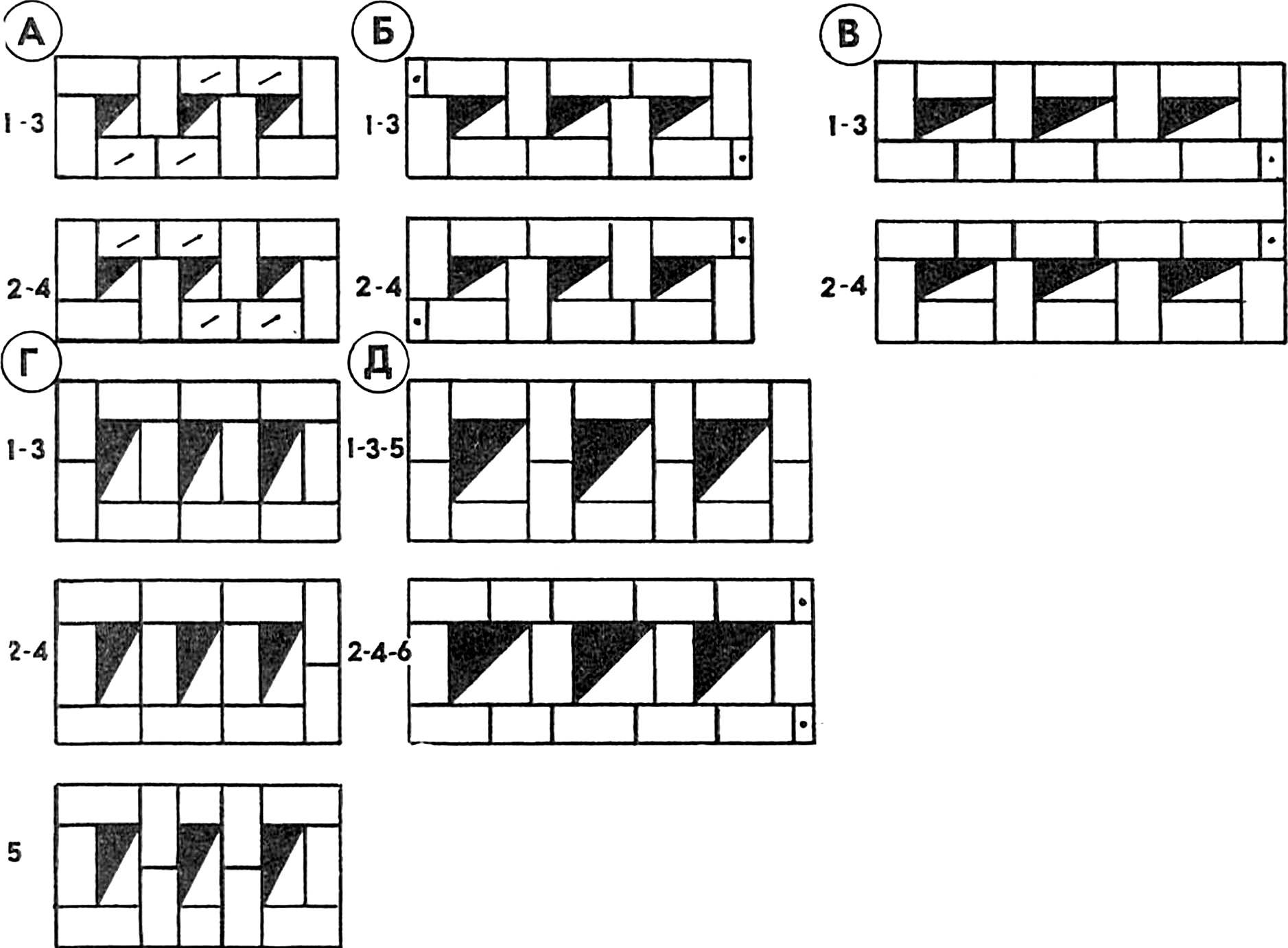

Кладка дымовых труб на три канала

При кладке необходимо обратить внимание на хорошую перевязку швов: они должны перекрываться половиной кирпича.

В зависимости от условий трубы приходится класть на два и три дымохода или канала. Перевязка швов в этом случае играет громадную роль. Для наглядности показана кладка четных и нечетных рядов с применением кирпича разных размеров: три четверти, половинки и четверки. (В одном из вариантов с каналами сечением 1/2Х1 кирпич показан пятый ряд исключительно для того, чтобы связывать прочнее кладку через четыре ряда.)

Кладка дымоходов на три канала (А - кладка «полкирпича на полкирпича», Б - «полкирпича на три четверти», В - «полкирпича на кирпич», Г - вариант «полкирпича на кирпич», Д - «кирпич на кирпич»):

1, 3, 5 - нечетные ряды, 2, 4, 6 - четные ряды (точкой помечены четверть кирпича, черточкой - три четверти).

Кладка трубы с распушкой и выдрой

Прежде чем приступить к кладке трубы, следует знать, из каких частей она состоит. Известно, что насадную трубу всегда устанавливают на шейке печи, которую не доводят на два-три ряда кладки до междуэтажного или чердачного перекрытия.

В шейке печи ставят дымовую задвижку или вьюшку (или же и то и другое вместе - для более плотного закрывания). Над шейкой печи при подходе к междуэтажному или чердачному перекрытию кладку трубы уширяют постепенно, образуя разделку или распушку толщиной (считая «от дыма») 260 или 380 мм. Это делают для противопожарной безопасности: чем толще распушка, тем лучше. Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше нее по чердачному пространству пойдет стояк, то есть ровная часть трубы, которая доводится до самой кровли. Выше кровли выполняют вторую распушку, называемую выдрой, которая нависает на 60-100 мм над кровлей по всем четырем сторонам: это обеспечивает отвод стекаемой по трубе воды на кровлю. Выше выдры кладут шейку трубы такого же сечения, как и стояк. Дальше кладку снова уширяют, образуя оголовок. Для предохранения трубы от разрушения над ней устанавливают колпак или флюгарку из кровельной стали, которые, кроме предохранительных функций, еще и улучшают тягу в печах.

Уширение на трубе - выдра (вариант с использованием ж/б плиты):

1 - стояк трубы, 2 - железобетонная плита, 3 - кладка распушки, 4 - шейка трубы.

Все выступающие части трубы над кровлей следует покрыть кровельным железом или обработать (обмазать, оштукатурить) цементным раствором, придав ему уклон на выступающих частях, обеспечивающий стекание воды. Саму трубу надо штукатурить: так она прослужит дольше.

Как было сказано выше, сечения каналов дымоходов бывают разными, значит, и класть распушку и выдру приходится по-другому, но строго перевязывая швы. Рассмотрим кладку распушки и выдры с дымовым каналом сечением 130X260 мм, то есть в один кирпич.

Техника кладки

В зависимости от толщины швов размеры каналов могут быть на 10 мм больше. Кладка распушки и выдры выполняется также с расчетом, что они из-за швов увеличиваются по длине и ширине по каждому ряду на 1/4 кирпича (60-70 мм).

Кладка распушки начинается на шейке печи на 1-2 ряда ниже перекрытия. В данном примере распушка состоит из шести рядов.

Первый ряд - это шейка трубы, выполненная из пяти кирпичей с размерами дымового канала, указанного выше, и с наружными сторонами 510-380 мм.

Второй ряд - собственно начало распушки, с наружными, размерами 590X450 мм. Для получения такого уширения и удлинения по сравнению с первым рядом в кладку вставляют четверки и половинки кирпича. Изнутри распушки для сохранения размеров канала вставляют «пластинки» - колотый кирпич толщиной по 30-40 мм.

Третий ряд распушки имеет размеры 650Х510 мм, а внутри вставляют «пластинки» кирпича толщиной около 60 мм. Размеры четвертого ряда будут 710X570 мм, а толщина вставляемых «пластинок» 90-100 мм.

Пятый ряд будет уже полностью из целого кирпича; то же и шестой, только строго соблюдается перевязка швов. При увеличении высоты кладки пятого и шестого рядов повторяют.

Седьмой ряд - это уже начало кладки стояка трубы на чердаке, выполняемого в пять кирпичей. Стояк выводят на один-два ряда выше уровня кровли.

Затем приступают к кладке выдры, с тщательной перевязкой швов, девятью рядами, каждый из которых выступает с передней, задней или боковых сторон ка 1/4 кирпича, увеличивая тем самым наружные размеры выдры. Дымовой канал остается без изменения благодаря вставляемым кирпичным «пластинам» нужной толщины.

Первый ряд - в пять кирпичей: он еще является стояком трубы.

Второй ряд уже увеличивает кладку по длине с выступом на 1/4 кирпича на обе стороны, для чего приходится вставлять половинку и трехчетверку, а внутри - опять пластинку из кирпича.

Третий ряд кладут так, чтобы его длина осталась без изменений, а ширина с одной, нижней стороны увеличивалась на половину кирпича - для образования свеса.

Четвертый ряд увеличивает свес и с боковых сторон.

Формовка плиты выдры из железобетона:

1 - стояк трубы, 2 - деревянная опалубка под раствор, 3 - глиняный слой, 4 - арматурные стержни.

А - выдра из железобетонного короба:

1 - стояк трубы, 2 - короб; 3 - засыпка (шлак, керамзит).

Пятый ряд выполняют, как показано в порядовке.

Шестой ряд выкладывают так, что свес с боковых сторон удлиняется. Его ширина и длина равняются двум кирпичам.

Седьмой ряд полностью завершает образование свеса по трем сторонам.

Восьмой ряд обеспечивает свес с последней, четвертой стороны.

Девятый ряд кладут, как восьмой, с тщательным соблюдением перевязки швов.

Десятый ряд начинает кладку шейки трубы в пять кирпичей. Выложив полностью шейку трубы, приступают к формированию оголовка, кладка которого выполняется таким же порядком, как распушка.

В рассмотренном варианте образования выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со второго ряда, уширяется на четверть кирпича по сравнению с кладкой стояка. Можно этого и не делать, а оставить ее такой же, как и стояк.

Такой порядок формирования распушки и выдры сохраняется для дымового канала любого размера.

Из рассмотренного примера видно, что кладка распушки и выдры из кирпича - работа достаточно сложная. Намного легче выполнить их из железобетонной плиты толщиной не менее 50 мм. Она может быть сформована непосредственно на трубе.

Для ее армирования применяют стальной пруток Ø 5-10 мм, по четыре-пять отрезков на каждую сторону плиты. Два прутка арматуры должны обязательно лежать на кирпичной кладке, если плита доходит до самого канала. Когда же вокруг канала кладется половина кирпича, расколотого по длине (получается четверть кирпича), то на кирпич опирается только один пруток, заходя на него не менее чем на 60 мм.

Плита удобна тем, что на ней облегчается последующая кладка (с тщательным заполнением швов, чтобы из дымохода не вылетали искры, что может привести к пожару). На рисунке показана железобетонная плита под распушку, с выполненной на ней кладкой. Впрочем, в этом случае кладку могут заменить устанавливаемые по всем четырем сторонам плиты бортики нужной высоты из железобетонных плит толщиной 20-25 мм. Их связывают между собой проволокой, а пространство между кирпичами и бортиком заполняют легкими несгораемыми материалами: шлаком, керамзитом, сухой землей. Можно применять и песок, но он, как и земля, тяжелее шлака и керамзита. Для противопожарной безопасности вокруг кирпичной кладки можно поставить тонкие бетонные или железобетонные плиты на глиняном растворе, затем выполнить засыпку.

Железобетонную плиту можно изготовить и предварительно, а затем уложить ее на печную кладку ка тонком слое глиняного раствора. Однако нетрудно сформовать плиту и на месте, установив опалубку на одном уровне с верхом печной кладки. С наружных сторон к опалубке крепят бортики высотой, равной будущей толщине плиты. В канале также ставят опалубку из досок, чтобы туда не проваливался бетон во время его укладки, а кромки плиты были строго в одной плоскости со стенками канала.

Укладка бетона производится так. На кирпич наносится и разравнивается слой глиняного раствора толщиной 3-5 мм, чтобы будущая плита не схватилась с кирпичом. На этот слой в опалубку укладывается бетон толщиной 20-25 мм, на него - арматура и второй слой бетона, также разравнивается. Через сутки опалубка из канала вынимается, ведется дальнейшая кладка, а через три недели удаляется остальная опалубка.

Свежеприготовленный бетон должен быть использован в течение часа. Марка цемента берется не ниже 300 (а вообще чем выше, тем лучше). На 1 объемную часть цемента берется 2,5 части песка и 4,3 части гравия или щебня разной крупности - от 5 до 20 мм. Приготовляют раствор достаточно густым, укладывают, хорошо уплотняя (трамбуя).

Толщина распушек-разделок лучше всего (считая от «дыма») 380 мм, то есть в 1 1 / 2 кирпича. Если же распушка будет толщиной в 1 кирпич (250 мм), то деревянные части, прилегающие к разделке, необходимо обить асбестовым картоном или двумя слоями войлока, хорошо вымоченного в жидком глиняном растворе. Вообще такая предосторожность не повредит и при разделке толщиной 380 мм: ведь это делается для противопожарной безопасности.

На рисунке показаны коренные трубы и присоединенные к ним в отдельности печь и кухонный очаг или плита. К одному дымоходу могут подключаться и две печи, в том числе и на разных уровнях, однако, как уже отмечалось, возможны перебои тяги, особенно у верхних печей.

Противопожарные требования

При кладке печей и труб необходимо строго соблюдать правила противопожарной безопасности. Так, если стена деревянная, то она не может непосредственно примыкать к коренной трубе: сперва устраивается кирпичная разделка, затем противопожарная изоляция из двух слоев войлока, вымоченного в глиняном растворе. Кирпичная же стенка может прямо примыкать к коренной трубе.

Напомним, что перед дверкой топки к полу обязательно крепят стальной лист, который укладывают на слой войлока, вымоченного в глиняном растворе.

Если печь и кухонный очаг ставятся на деревянный пол, а не на фундамент, то под них обязательно следует также положить два слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе. Желательно накрыть войлок кровельным железом.

Весьма желательно деревянные стены и перекрытия, находящиеся вблизи печки, оштукатурить: это достаточно надежное противопожарное мероприятие.

А.ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Первым делом рассмотрим установку дверок. Независимо от типа печи и размера самой дверки последовательность действий будет всегда одинакова. После того как выкладывают ряд, над которым располагается будущая дверка, сверяясь с чертежом, определяют точное ее местоположение, далее уровнем выверяют горизонтальность ряда.

Рамку топочной дверки оборачивают асбестовой лентой или оставляют щель шириной около 4 мм, чтобы при последующем расширении при нагреве рамка не раздвинула кладку. Затем расстилают раствор, устанавливают на него дверку и временно закрепляют ее при помощи веревки или проволоки. Пользуясь отвесом, дверку приводят в строго вертикальное положение и продолжают кладку. Топочные дверки крепятся при помощи кляммеров, о которых мы говорили выше. Сверху над дверками можно сделать кирпичную перемычку любым из трех способов: клинчатую, в замок, с напуском (рис. 35) .

Рис. 35. Кирпична перемычка над топочными дверками: а - клинчатая; б - в замок; в - с напуском

Дымовые трубы

Выделяют три вида печных труб в зависимости от их расположения:

Стенные;

Коренные;

Насадные.

Стенные трубы прокладывают внутри капитальных стен сооружений. Очень редко их пристраивают снаружи.

Коренные трубы располагаются отдельно от печи и соединяются с ее дымоходом при помощи перекидного рукава. Рукавов может быть несколько в зависимости от количества печей, подсоединенных к коренной трубе.

Насадные трубы опираются на печной массив. В этом случае толщина стенок печи должна составлять 1/2 кирпича и более, иначе под тяжестью трубы может развалиться печь.

Необходимое минимальное сечение трубы - 1/2 х 1/2 кирпича. Общая схема дымовой трубы показана на рис. 36 .

Рис. 36. Устройство дымовой трубы: а - оголовок трубы; б - шейка трубы; в - цементный раствор; г - выдра; д - кровля; е - обрешетка; ж - стропила; з - стояк трубы; и - распушка; к - балка с перекрытием; л - изоляция; м - дымовая задвижка; н - шейка печи

Перекидной рукав, при помощи которого печь соединяется с коренной или удаленной стенной трубой, выкладывается кирпичом в футляре из кровельной стали и опирается на балочки из стальных уголков. Те, в свою очередь, одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим - на стенку печи. Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ложок (в 1/4 кирпича), а верх рукава - из двух рядов кирпичей, положенных на постель, с тщательной перевязкой швов.

Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Для улучшения тяги перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом около 10°. Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним - кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке.

Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется - это способствует образованию конденсата и повышает пожароопасность. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Для кладки дымовых труб используют лучший кирпич, швы необходимо целиком заполнять раствором. Это делается в целях противопожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. К тому же трещины и щели в трубе приводят к снижению тяги в печи.

Внутреннюю поверхность трубы делают идеально гладкой, чтобы избежать оседания сажи, которая снижает теплоотдачу и может загореться. Если приходится использовать отесанный кирпич, его располагают шероховатой стороной наружу (по направлению от дымохода).

Кроме кирпичных труб, иногда используются керамические или асбестоцементные трубы.

Кладка разделок

Разделками (распушкой и выдрой) называют части кладки, расположенные в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы, соединяющий печь и разделку, называется шейкой, в ней устанавливаются задвижка и вьюшка. Высота шейки должна составлять не менее 3 рядов кирпича.

Распушка

Распушка представляет собой расширение трубы в том месте, где она проходит через чердачное перекрытие. Ее назначение - защищать деревянные потолки от перегревания. Распушку выкладывают толщиной не менее одного кирпича и теплоизолируют асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором.

Сооружая распушку, необходимо учитывать осадку стен строения и печной кладки. Если велика осадка строения, распушку кладут с запасом снизу. Когда велика осадка печи, оставляют запас сверху. Пространство между чердачным полом и разделкой заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и устраивают цементный плинтус. Часть трубы, расположенная между чердачным перекрытием и кровлей, называется стояком. В этом месте толщина стенок должна составлять не менее половины кирпича.

Распушки делают также из железобетонной плиты (рис. 37, а) или в виде ящика с песком (рис. 37, б) .

Рис. 37. Устройство распушки: а - железобетонная распушка; б - распушка в виде ящика с песком; в - последовательность кладки распушки; 1 - печная кладка; 2 - бетон; 3 - арматура; 4 - дымоход; 5 - стенки ящика; 6 - песок

Для изготовления железобетонной плиты сооружают опалубку. Дощатая опалубка с шириной сторон в 1 1/2 кирпича и высотой 5 см (толщина будущей плиты) надежно крепится к стояку. Изнутри ее смачивают глиняным раствором во избежание прилипания к ней бетонного раствора. Для приготовления раствора берут цемент, песок и наполнитель (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки (диаметром 5–7 мм), так чтобы на каждую сторону приходилось по 3–4 фрагмента. Несколько кусков арматуры должно заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры прячут внутри бетонной плиты. Затем опалубку заполняют доверху бетоном и выравнивают поверхность. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку.

Обыкновенная кирпичная распушка выкладывается в такой последовательности (рис. 37, в) .

1-й ряд - кладка шейки трубы из 5 кирпичей.

2-й ряд - внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3–3,5 см, а внешний - целым.

3-й ряд - распушку расширяют на 1/4 кирпича точно так же, как и во 2 м ряду.

4-й ряд - кладка в 3/4 кирпича.

5-й ряд - кладка в два ряда целого кирпича.

6-й ряд - кладут так же, как и 5-й, с обязательной перевязкой швов.

7-й ряд - кладут так же, как 1-й. С этого ряда начинается стояк.

Выдра

Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в виде напуска. Ее назначение - защищать чердачное пространство от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру также делают двумя способами - из кирпича или из железобетона.

Кирпичную выдру кладут в такой последовательности (рис. 38) :

1-й ряд - кладка в 5 кирпичей.

2-й ряд - кладку расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: 3/4 кирпича с одной стороны и 1/4 кирпича с другой.

3-й ряд - делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей по двум сторонам трубы.

4-й, 5-й, 6-й ряды - увеличивают навес.

7-й ряд - делают навес с трех сторон.

8-й ряд - делают навес с четвертой стороны.

9-й ряд - такой же, как и 8й, с перевязкой швов.

10-й ряд - такой же, как 1й.

Рис. 38. Последовательность кладки выдры

В дальнейшем осуществляют кладку с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы устраивают оголовок - расширение кладки. Для того чтобы дождевая вода стекала с оголовка и выдры, поверх наносят цементный раствор, разравнивают его под углом и тщательно заглаживают.

Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора.

Определение высоты трубы

Высота трубы значительно влияет на силу печной тяги. Она должна быть не менее 5–6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши. Трубу необходимо располагать с таким расчетом, чтобы она была как можно ближе к коньку крыши. Нормальной высотой для труб, выходящих в конек, считается 0,5 м. Во всех остальных случаях высота зависит от расположения оголовка относительно вертикальной оси конька.

Если расстояние от оголовка до конька крыши не превышает 1,5 м, трубу выводят на 0,5 м. Если это расстояние составляет от 1,5 до 3 м, трубу выводят на уровень конька. Если же расстояние от конька до оголовка превышает 3 м, труба должна быть не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонтальной плоскости.

Конденсат

Это весьма существенный недостаток, присущий некоторым печам. Влага, образующаяся в результате выделения водяных паров и паров смолистых веществ на остывших стенках трубы, конденсируется и с течением времени насквозь пропитывает печную кладку. Печь становится сырой, тяга существенно снижается, а кладка быстро разрушается.

Помимо сильного специфического запаха, о наличии конденсата свидетельствуют также пятна и полосы черного цвета, которые появляются местами на поверхности печи, иногда и большая часть поверхности печи становится черной. Чтобы удалить пятна с наружной стороны печи, лучше всего такие места срубить и оштукатурить цементным раствором, но иногда проще заменить всю кладку. Это не так сложно, поскольку конденсат сначала проявляется у верха печи и нижней части трубы, т. е. там, где кончается собственно печь, в чердачном или междуэтажном перекрытии.

Для избежания конденсации необходимо поддерживать повышенную температуру газов. Нормальная температура исходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть не ниже 120–140° С, а при выходе из трубы в атмосферу - 100° С. Если дымовые газы при выходе в трубу имеют температуру около 250° С, то возникновения конденсата не происходит, тяга сохраняется хорошей, а печи быстрее нагреваются при малом расходе топлива.

Примерную температуру выходящих газов можно определить при помощи сухой лучины. Ее кладут поперек отверстия вьюшки во время топки на 30–40 минут, после чего вынимают и очищают от копоти. Если цвет древесины не изменился, это значит, что температура не превышала 150° С; если лучина пожелтела (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигла 200° С; коричневой (цвета корки ржаного хлеба) лучина становится при температуре 250° С; при температуре 400° С она превращается в уголь. В теплое время года конденсат либо совсем не образуется, либо образуется в небольшом количестве и не может повредить печи.

Значительными факторами конденсации, кроме температуры выходящих газов, являются также размеры колосниковой решетки, дымового канала, толщина стенок, длина и высота дымовой трубы, температура ее нагрева, влажность топлива и избыточное количество дымоходов в печи.

Толщину кладки стенок трубы следует выполнять в полкирпича (130 мм). Более тонкие стенки трубы быстрее нагреваются и быстрее остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять теплоизоляционными материалами - шлаковатой, стекловатой и т. д. Различные трещины в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению горячих газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Если сечение канала трубы больше требуемого для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Иногда для улучшения печной тяги трубу приходится перекладывать, уменьшая размеры дымоходов, изменяя высоту трубы, до тех пор пока не будет получен удовлетворительный результат.

Для уменьшения влияния ветра на тягу лучше всего накрыть трубу металлическим колпаком-зонтом со скошенными вниз плоскостями. Ударяясь о поверхность зонта, ветер меняет направление и не задувает в трубу. Кроме того, колпак предохраняет верх трубы и ее стенки от намокания и размывания при дожде и таянии снега; в сырых трубах тяга очень слабая.

Большое значение для нормальной работы печи имеет сам процесс горения топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300° С, каменный уголь - при 600° С. В процессе горения развивается более высокая температура: для дерева - 800–900° С, для каменного угля - 900–1200° С. Нормальное непрерывное горение обеспечивается при условии, что воздух (кислород) поступает в топливник без перерыва и в нужном количестве. Если он подается с избытком, то топливник охлаждается и горение ухудшается. Поэтому не следует топить печь при открытой дверце топливника. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, а дым белый или почти прозрачный. В этом случае сажа почти не оседает на стенках каналов печи и трубы. При недостаточной подаче воздуха в печь топливо сгорает не полностью, дрова тлеют или горят темно-красным пламенем, а из трубы идет черный дым, несущий с собой мельчайшие несгоревшие частицы топлива (сажу), которые оседают на стенках каналов печи и в трубе, быстро засоряя их. Кроме того, сажа может загореться и стать причиной пожара.

При сжигании сухих осиновых дров сажа практически отсутствует, а если и выпадает, то в очень малых количествах. Поэтому рекомендуется периодически топить печи сухими осиновыми дровами, хотя бы раз в неделю, хорошо - два, а в идеале- три. Сажа при такой топке постепенно выгорает, и дымоходы очищаются естественным образом.

Совсем скоро у Вас появится свой собственный Интернет-Бизнес! Как это случится? Смотрите здесь

www.info-dvd.ru

Дымовая труба служит для отвода дымовых газов из камина и для создания тяги. Сила тяги зависит от температуры отходящих газов и от высоты трубы.

Дымовую трубу необходимо делать из самого качественного кирпича. Швы в ней должны полностью заполняться раствором, а в самой трубе не должно быть ни единой трещины. Такая тщательность необходима в целях соблюдения пожарной безопасности, так как через дымовую трубу проходят газы высокой температуры, а иногда вылетают даже искры.

Помимо этого, различные трещины и щели понижают уровень тяги в печи. Чтобы своевременно выявлять все образующиеся трещины и щели, необходимо побелить трубу, так как на этом фоне очень хорошо будут просматриваться следы копоти и сажи, выходящие из образовавшихся трещин. Изнутри труба должна быть гладкой, чтобы на ее стенках не скапливалась сажа, которая, во первых, сильно понижает уровень теплоотдачи, а во вторых, сама может воспламениться.

В местах, где труба пересекается с домовыми перекрытиями, например с чердачным перекрытием и кровлей, необходимо разместить соответствующие разделки – распушку и выдру. Часть трубы, которая идет непосредственно от печи и до разделки, носит название «шейка». Ее высота не должна быть менее трех рядов кирпичей, уложенных горизонтально. Именно в этой части печи устанавливают задвижку и вьюшку.

Увеличивать температуру газов экономически не выгодно, поэтому, чтобы улучшить тягу, следует увеличить высоту трубы. Опыт показывает, что расстояние между подом камина и оголовком трубы должно быть не меньше 5-6 метров.

Труба и её части:

- Металлический колпак

- Оголовок трубы

- Шейка трубы

- Цементный раствор

- Выдра

- Кровля

- Обрешётка

- Стропила

- Стояк трубы

- Распушка

- Балка с перекрытием

- Изоляция

- Дымовая задвижка

- Шейка печи

Дымовая труба должна быть расположена как можно ближе к коньку крыши, но не всегда это получается в силу того, где в помещении расположена печь. Поэтому, от расположения трубы на крыше, зависит и высота дымовой трубы.

Кладка распушки и выдры

Распушка – это значительное расширение трубы в месте, где она пересекается с чердачным перекрытием. Ее основная функция заключается в том, чтобы предохранить деревянные перекрытия от воспламенения, а также от сильного перегревания.

Толщина распушки должна составлять минимум один кирпич, и обязательно необходим слой теплоизоляции, который лучше всего изготовить из войлока, предварительно пропитанного глиняным раствором, или листа асбеста. Это правило следует отнести к печам, топить которые планируется менее 3 часов.

Если же слой теплоизоляции изготовить по каким либо причинам не удалось, то толщину разделки следует увеличить до полутора кирпичей. Если же время каждой топки будет превышать 3 часа, тогда толщина разделки должна составлять минимум два кирпича без изоляции либо полтора кирпича с обязательным изготовлением теплоизоляционного слоя.

Выдра препятствует попаданию в чердачное помещение дождя и снега через щели между трубой и кровлей.

Эти щели закрывают воротником из кровельной стали, пропуская концы листов под выступающие края выдры.

Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в форме небольшого напуска, который должен защищать чердачное помещение от проникновения в него атмосферных осадков, через отверстие между трубой и крышей дома. Выдра, как и распушка, может быть изготовлена из кирпича или железобетона. Эта часть трубы состоит из десяти рядов. В первом ряду выдра включает в себя пять кирпичей.

Второй ряд должен быть увеличен с двух сторон на четверть кирпича: с одной стороны надо установить вставку в три четверти кирпича, а с другой – в четверть кирпича.

В третьем ряду делается навес по двум сторонам трубы на четверть кирпича. Четвертый, пятый и шестой ряд предназначены для увеличения полученного навеса. В седьмом ряду навес распространяется уже на три стороны трубы.

В восьмом ряду навес делается со всех четырех сторон. Девятый ряд выкладывается таким же образом, как и восьмой, только с обязательной перевязкой швов. Десятый ряд выкладывают точно так же, как и первый

Рис. Кладка распушки с дымовым каналом 140х270мм:

а - общий вид трубы; б - порядовка распушки; в - порядовка выдры.

Распушка

1-й ряд: Выкладывается шейка трубы из пяти кирпичей с размерами дымового канала 140х270 мм и наружными сторонами 510х380 мм.

2-й ряд: Наружный размер 590х450 мм. В кладку вставляют четвертки и половинки кирпича. Внутри распушки вставляют кусочки кирпича толщиной 30-40 мм. Размер дымового канала во всех рядах кладки распушки остается без изменения.

3-й ряд: Наружный размер 650х510 мм. Внутри кладки распушки используют вставки из кирпича толщиной около 6 см.

4-й ряд: Наружный размер 710х570 мм. Внутри распушки вставляют кирпичи толщиной 90-100 мм.

5-й ряд: Кладка из целого кирпича.

6-й ряд: Кладка как и 5-го. Строго соблюдайте перевязку швов. При необходимости увеличения высоты распушки 5-й и 6-й ряды чередуют.

7-й ряд: Работу производят по первоначальной кладке стояка в пять кирпичей на один-два ряда выше уровня кровли. В зависимости от толщины швов размеры канала могут быть примерно на 10 мм меньше.

Кладка распушки и выдры осуществляется с таким расчетом, чтобы они по длине и ширине увеличивались в каждом ряду на четверть кирпича (60-70 мм); это зависит в основном от толщины швов.

Выдра - часть трубы выше уровня кровли. Каждый ряд при кладке выступает на четверть кирпича.

1-й ряд: Кладку осуществляется в пять кирпичей (внутренний размер дымового канала 140х270 мм, наружные стороны - 510х380 мм).

2-й ряд: Кладка увеличивается по длине с выступом по четверти кирпича на обе стороны, для чего вставляют половину и трехчетвертку, а внутри выдры в канале ставят пластинку из кирпича.

3-й ряд: Длина кладки остается без изменений, ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается на половину кирпича для образования свеса.

4-й ряд: Кладка осуществляется с увеличением свеса с боковых сторон.

5-й ряд: Согласно порядовке.

6-й ряд: Свес с боковых сторон удлиняется. Его ширина и длина - два кирпича.

7-й ряд: Завершается кладка свеса по трем сторонам.

8-й ряд: Выпускается свес с последней, четвертой, стороны.

9-й ряд: Кладка как и 8-го ряда - с тщательным соблюдением перевязки швов.

10-й ряд: Начинают формировать кладку шейки трубы в пять кирпичей. Выложив полностью шейку, приступают к оголовку, кладка которого не отличается от кладки распушки.

Чтобы обеспечить сток воды с оголовка и выдры и предохранить их от разрушения, на верх наносят цементный раствор, разравнивают его, чтобы он имел скос, и заглаживают.

Внутренняя и наружная отделка труб

Облицовка внутренних поверхностей

Внутри дымоходы и трубы обычно облицовывают во время их постройки. Как правило, это значительно увеличивает прочность трубы. Можно облицовывать трубы или дымоход с помощью жестких обсадных труб или мягких гофрированных, что намного более удобно. Также встречается технология облицовки внутренних поверхностей труб и дымоходов металлической фольгой с полимерной пленкой.

Наружная отделка

Внешнюю поверхность трубы отделывают или облицовывают главным образом только для того, чтобы утеплить конструкцию. Здесь речь идет в основном об утеплении стояка. Существует несколько технологий отделки трубы.

Оштукатуривание

Оштукатуривание трубы производится полностью, то есть на всю высоту стояка, известково цементным раствором с добавлением шлака. Следует отметить, что шлак предварительно необходимо просеять. Для этой цели подойдет сито с размером ячеек, не превышающим 5 мм. Штукатурку на трубу следует накладывать в два слоя толщиной каждого 5–6 мм. Для того чтобы раствор не осыпался, его следует укладывать на сетку из проволоки с сечением ячеек, не превышающим 2 см. По мере высыхания штукатурки в ней могут образоваться трещины. Их следует заделать тем же раствором.

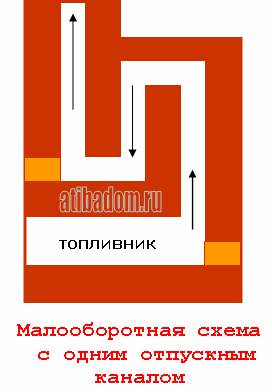

Дымоходы

Дымоходы – это каналы, расположенные внутри массива печи, которые соединяются с топливником и дымовой трубой.

Дымоходы бывают короткие и длинные, извилистые, с одним или несколькими поворотами – дымооборотами.

Часто их называют дымовыми каналами. Они бывают вертикальные и горизонтальные, а также подъёмные и отпускные.

Сечение каналов: кирпич на кирпич (252х252мм), кирпич на полкирпича (252х130мм), в полкирпича (130х130мм).

Внутренние каналы должны быть ровными, чтобы уменьшить сопротивление движения газов.

Назначение всех каналов: накопление стенками каналов тепла отходящих газов и отдача его на обогрев помещения.

Сколько же надо делать каналов?

Обычно смотрят на температуру отходящих газов. Она должна быть не менее 120 – 150 градусов. Если будет ниже, то в печи будет накапливаться конденсат .

Высокая температура отходящих газов (300 градусов) говорит о заниженной поверхности дымооборота – тепло на ветер.

С другой стороны, если построить много каналов, то уменьшается тяга в печи. Что делать?

Есть проверенные и работающие схемы печей. Надо просто взять чертежи порядовок и сложить.

Но есть один секрет!

Вообще то этот секрет в виде формул давно описан в учебниках и используется при теплотехнических расчётах газоотводящего тракта промышленных печей. Но нам ни к чему сложные формулы. Всё гораздо проще.

Запомните секрет деревенских печников.

Протяжённость каналов в печи не должна превышать длины от низшей точки подъёмного канала до оголовка трубы (см.рис.)

Проверено веками!

А вот второй секрет:

|

Webdom.biz можно сделать прекрасный выборЦена: 583 руб. Цена: 50 руб. Цена: 107 руб. |

Распушка - это значительное расширение трубы в месте, где она пересекается с чердачным перекрытием. Ее основная функция заключается в том, чтобы предохранить деревянные перекрытия от воспламенения, а также от сильного перегревания. Толщина распушки должна составлять минимум один кирпич, и обязательно необходим слой теплоизоляции, который лучше всего изготовить из войлока, предварительно пропитанного глиняным раствором, или листа асбеста. Это правило следует отнести к печам, топить которые планируется менее 3 часов. Если же слой теплоизоляции изготовить по каким-либо причинам не удалось, то толщину разделки следует увеличить до полутора кирпичей. Если же время каждой топки будет превышать 3 часа, тогда толщина разделки должна составлять минимум два кирпича без изоляции либо полтора кирпича с обязательным изготовлением теплоизоляционного слоя.

В первом ряду, относящемуся к распушке, необходимо изготовить кладку шейки трубы, на которую вам придется потратить пять кирпичей. Перейдя ко второму ряду распушки, внутренний ее периметр выложите отесанным кирпичом шириной 3,0-3,5 см, а внешний периметр необходимо изготовить из целого кирпича. Третий ряд распушки надо расширить еще на четверть кирпича точно таким же образом, как и предыдущий ряд. Четвертый ряд должен быть выложен в три четверти кирпича. Пятый ряд уже выполняется шириной в два кирпича. В шестом ряду сохраняется эта же толщина стен, только делается обязательная перевязка швов. Седьмой ряд по форме и толщине повторяет первый. После него можно приступать к строительству стояка (рис. 160). Распушка обычно делается или из железобетонной плиты или в виде ящика с песком. Железобетонную плиту вокруг распушки можно изготовить с помощью опалубки. Первоначально необходимо изготовить из досок опалубку. Ширина ее сторон должна составлять полтора кирпича, а высота - 5 см. Затем опалубку следует прочно прикрепить к стояку. После того как будут выполнены все эти предварительные операции, необходимо смочить дно и стенки опалубки глиняным раствором, чтобы после заливки бетона можно было с легкостью снять доски.

Бетон готовится из цемента, песка и наполнителя, в качестве которого может выступать щебень или кирпичный бой. Следует наполнить опалубку наполовину бетоном, а затем уложить в нее арматуру из стальной проволоки диаметром 5-7 мм. С каждой стороны должно лежать по 3-4 куска арматуры. При этом несколько кусков должны заходить на кирпичную кладку, а концы арматуры - находиться внутри бетонной плиты. Поверх нее следует залить бетонную смесь, наполнив опалубку. Получившуюся поверхность требуется выровнять. Когда бетон схватится и затвердеет, можно снять опалубку, а на плиту выложить кирпичную распушку (рис. 161).

hspace=0 vspace=0 align=left>