Расчет степени выполнения KPI – это сердце системы оплаты. От него зависит механизм расчета и начисления премии, а, значит, и эффект всей системы мотивации. Однако, судя по тому, что я вижу в большинстве организаций, современные менеджеры по-прежнему не представляют себе, как это сделать просто и эффективно. В результате для оплаты труда персонала придумываются громоздкие, сложные и по большей части неработоспособные схемы. Или еще хуже – делают для продажников комиссионную схему, а для всех остальных «по результатам работы компании». О вреде этих подходов мы поговорим отдельно.

На самом деле, секрет расчета KPI довольно прост и состоит в одной единственной и довольно тривиальной формуле. Но вместо нее на практике почему-то получило распространение несколько крайне неэффективных схем, которые обычно очень мешают внедрению KPI в организациях. И самое страшное, что даже в профильной литературе об этом не написано ничего толкового.

Итак, попробуем разобраться, как обычно рассчитывают степень выполнения KPI, почему так не надо делать, и как надо, чтобы получить нужный для вас результат.

1. План-факт

Это самый простой и очевидный способ, т.к. любой ключевой показатель эффективности (КПЭ, KPI) отражает цель, а цель должна иметь измеримое выражение – план. Без плана КПЭ существовать не может. Соответственно, первое, что приходит в голову – разделить факт на план. Например, план продаж составляет 1,5 млн. руб., а факт – 1,35 млн. Соответственно, степень выполнения составит 1,35/1,5 = 90%. Для план-фактного анализа такая формула абсолютно оправдана, однако мы говорим о расчете выполнения KPI для дальнейшего начисления премии. Комиссионную схему мы в данном случае в расчет не берем.Так что сделать в приведенном примере? Заплатить сотруднику 90% от планового размера премии? Вроде логично, если план выполнен на 90%. А что делать, если план выполнен на 50% - заплатить половину премии? Но ведь если план продаж выполнен только наполовину, то компания, скорее всего, находится уже в очень сложной ситуации. У продукции есть себестоимость, у организации есть косвенные издержки, которые надо покрывать из наценки. Сегодня уже не 90-е, и если план продаж выполнен наполовину, то организация, скорее всего, будет нести убытки, а значит, придется проводить оптимизацию издержек, сокращение персонала или еще чего похуже. Платить в такой ситуации премию (даже половину) равноценно самоубийству.

В одной организации на этот случай ввели специальное условие: если степень выполнения KPI (рассчитанная по формуле факт/план) составляет менее 50%, премия не начисляется. Молодцы, от выплаты премий в случае банкротства подстраховались, но в такой ситуации половина фонда премирования используется не целевым образом. На самом деле, в той организации все планы гарантированно выполнялись на 70-80% - у бизнеса есть определенная инерция. Борьба шла именно за последние 20-30%. Вот для их получения действительно надо было приложить определенные усилия. Но при формуле исполнения факт/план – это целевое использование фонда премирования только на 20-30%, остальные выплаты гарантированы всем работникам. А зачем напрягаться за 20% премии, которая составляет около 30% общей зарплаты, ведь это всего около 6% общего заработка (0,2 х 0,3 = 0,06). Такая система премирования просто не работает.

Отсюда следует первое важнейшее правило:

Каждый KPI кроме плана должен иметь критическое значение

Эта истина давно очевидна в западных компаниях, пропитанных за последние десятилетия системами менеджмента качества, технологиями управления результативностью (performance management) и т.д.

Критическое значение для простых прямых показателей (чем больше, тем лучше) – это тот минимум, ниже которого факт по KPI ни в коем случае не должен опускаться. Например, план – обработать 97% заявок клиентов в регламентные сроки, критическое значение – 92% заявок. Ниже этого порога начинаются штрафные санкции по контрактам, а клиенты меняют поставщиков услуг. Для обратных показателей критическое значение – это допустимый максимум. Например, план по уровню брака – не более 1,5% от объемов выпуска, критическое значение – 5% (в этом случае останавливаем линию).

Допустимое отклонение – это разница между плановым и критическим значением. В первом примере 5% (97-92), во втором – -3,5% (1,5-5). В реальной жизни борьба за фактические значения KPI ведется именно в рамках допустимых отклонений. И именно в этих рамках и должна считаться степень выполнения и рассчитываться премия. Но самая простая формула факт/план этого никак не учитывает.

2. Таблицы значений

Многие управленцы интуитивно понимают это проблему, но, не зная профессиональных средств ее решения, делают то, что где-то когда-то видели. Так на практике получили распространение подстановочные таблицы, в которых указываются определенные интервалы значений показателя и индекс степени выполнения, соответствующий каждому из интервалов. Наверняка каждый из вас хоть раз в жизни сталкивался с подобными штуками:| № п/п | Интервалы отклонений выполнения KPI от плановых значений | Проценты корректировки планового размера вознаграждения |

| 1 | от 97% и выше | 100% |

| 2 | от 90% до 96,9% | 75% |

| 3 | от 85% до 89,9% | 50% |

| 4 | от 80% до 84,9% | 25% |

| 5 | ниже 80% | 0% |

На первый взгляд кажется, что проблема решена: степень выполнения теперь учитывает критическое значение по показателю, степень выполнения более чувствительна к изменениям показателя, чего и хотелось добиться. Видимо, из-за кажущейся простоты решения таблицы значений и получили такое широкое распространение. На практике же они имеют ряд весьма существенных недостатков:

- При использовании подобного рода таблиц премия становится дискретной, нечувствительной к небольшим изменениям показателя . Например, в приведенном выше примере премия будет одинаковой при 91 и 96% исполнения показателя. А для компании такое колебание может стоить половину или четверть прибыли. Зато разница между 89,9% и 90% - это четверть премии, а компания такого колебания может не заметить или оно может быть вызвано погрешностью измерения. Это не справедливо и делает начисление премии случайным.

- Подобного рода таблицы сравнительно удобно использовать, когда все показатели в компании являются прямыми (чем больше, тем лучше) и имеют одинаковое допустимое отклонение. Например, 20% от плана, как в нашем примере. А если часть показателей является обратной (экономия бюджета, снижение брака), а допустимые отклонения по ним разнятся? Например, допустимое отклонение по уровню брака составляет 5%, по выручке – 20%, а по просроченной дебиторке – 50% от плана. В таком случае надо разрабатывать отдельную таблицу на каждый показатель. А если допустимые отклонения разнятся в зависимости от сезона? Например, у нас в пик сезона допустимое отклонение по выручке составляет 25%, а в низкий сезон – 50%. В результате для каждого показателя на каждый календарный период придется составлять отдельную подстановочную таблицу, что колоссально осложняет расчет премии . Либо надо выкинуть из перечня KPI все, что не укладывается в схему «простой прямой показатель с допустимым отклонением в 20%». Но тогда система оплаты снова станет плоской и не будет отражать реальные результаты работы сотрудника.

- Добавляется дополнительный этап расчета , что также усложняет порядок расчета премии. Ведь вам надо сначала рассчитать ваш показатель в его натуральном выражении (в рублях, штуках, тоннах, часах или даже в %), затем рассчитать степень его выполнения, поделив факт на план, а только затем получить скорректированную степень выполнения, подставив получившийся план-факт в таблицу значений. Встречаются ситуации использования таблиц значений сразу в натуральном выражении. Например, 2 нарушения регламента – 0% премии, одно нарушение – 50%, ноль – 100%. Но для показателей с меняющимися планами и допустимыми отклонениями такая схема не подходит.

3. Формула с нормативом

На самом деле, решение довольно просто и давно известно. Для расчета степени выполнения показателя можно и нужно использовать формулу, соотносящую факт не только с планом, но и с критическим значением показателя. Она выглядит следующим образом:Смысл формулы в том, что в числителе считается разницу между фактом и критическим значением, т.к. платить надо только за его превышение. Далее эта разница соотносится с допустимым отклонением. То есть за 100% берется факт, равный плану. Это естественно. Если факт сравнивается с критическим значением, степень выполнения будет равна 0% - за такой результат премию платить не нужно. Промежуточные значения рассчитываются линейно и непрерывно. Схематично логика расчета показана на картинке:

Сравнение формулы с нормативом и классических способов расчета KPI, описанных выше, приведено на следующей картинке:

В результате использования формулы с нормативом решаются все основные задачи:

- Вы не платите за фактические значение KPI выше / ниже допустимых отклонений.

- Премия становится максимально чувствительной к любым изменениям факта KPI в рамках допустимого отклонения.

- Формула абсолютно универсальна и подходит к любому типу показателей – к прямым, обратным и даже коридорным, для каждого KPI на каждый период можно установить необходимое допустимое отклонение, формуле это безразлично.

Примечательно, что большинство средств автоматизации расчета KPI с этой формулой не знакомо (а автоматизация для управления KPI полезна, об этом мы писали ранее). Безусловно, такая формула «зашита» в HighPer, потому что его мы разрабатывали с пониманием, что без этого нельзя. В KPI-Drive от А.Литягина есть

универсальный механизм настройки степени выполнения показателя, где можно настроить формулу с нормативом, но только если норматив по КПЭ не меняется от месяца к месяцу в % от плана. Если допустимое отклонение «скачет», нужную настройку уже не осуществить. Остальные же просто тупо делят факт на план или предлагают таблицы значений. Представляете, вы покупаете программу, которая должна облегчить вашу жизнь, за несколько сотен или даже миллионов рублей, а она даже не позволяет ввести допустимое отклонение по показателю – соответствующее поле в программе не предусмотрено. Это наглядно показывает степень понимания методологии KPI разработчиками соответствующих программных продуктов.

Справедливости ради можно добавить, что в теории также выделяются и другие способы расчета степени выполнения KPI:

- Нелинейные (параболические), когда функция степени выполнения задается степенным уравнением.

- Прогрессивные / регрессивные, когда функция степени выполнения меняет свой наклон в зависимости от интервала, в который попало фактическое значение.

- Соревновательные, когда премию получают / не получают лучшие / худшие работники.

[Поварич Б.Г. Мотивация труда: управленческий аспект. Новосибирск, 2008, стр. 90-92].

Однако, на практике мы таких схем оплаты труда не встречали – слишком сложные они.

Удачи вам в вопросах мотивации сотрудников!

Для написания этой заметки было затрачено:

- 68338 километров на поездки.

- 72 человеко-часа на почтовую переписку.

- 423 человеко-часа на эксперименты с коллективом в 30 человек.

- 88 часов на подготовку докладов и выступления на конференциях.

- 17 чашек кофе на беседу с мудрыми людьми на афтепати.

- Порядка 25 часов на набор этого текста и правку багов в нем:).

- До смерти замученный копирайтер, который был вынужден разбирать мои черновики, аудиозаписи и вообще ему спасибо.

Много денег и времени. Пожалуй, самым затратным (по нервам, времени и деньгам) был эксперимент над собственной командой, о котором мне безумно неловко вспоминать. Но об этом — ниже.

Рано или поздно, наверное, у каждого директора возникает желание платить по справедливости. За выполенную работу. И очень многие сейчас пытаются внедрять KPI (ключевые показатели эффективности). Работает так: вы, как владелец бизнеса, назначаете конкретные цели для сотрудников. Они достигают или не достигают поставленных целей в процессе работы. Тем, кто достиг — выдается плюшка (денежная премия).

Смысл такого подхода: платить по справедливости. На сколько наработал — столько и получил. Это честно, это логично, это — прекрасно!

Ну, логично же, что:

- Продажникам нужно назначать процент с оборота. Волки должны быть голодными. (Да, есть альтернативное мнение, что применить такой подход — значит «обложить себя дополнительным налогом». Но как по мне — тут все справедливо:-)).

- Офисному планктону — ставить оклад. Стабильность для них — ооочень важное условие существования.

А вот с творческими единицами (дизайнерами, программистами) — все значительно сложнее.

Мы недавно провели опрос руководителей ведущих диджитал-агентств и веб-студий страны на тему «а как вы используете KPI по отношению к труду творческих единиц», в результате получили вот такую картинку:

Некоторые компании (15%) применяют KPI для оценки эффективности труда программистов и дизайнеров.

Около 25% компаний внедряют KPI в данный момент / встречают сопротивление внутри компании или же работают по упрощенной схеме.

Примерно 30% компаний производит оплату труда работников на основе субъективных оценок руководителей. Вернее, 30% сознаются в этом;-)

Не сознаются оставшиеся 30%.

Самое интересное, что многие пытались внедрить KPI или пытаются сейчас. Причем не очень успешно. Это не значит, что «KPI плохой». Плохо приготовленную пищу есть невозможно. Может, мы просто не умеем этот KPI готовить?

Но статистика говорит о том, что затруднения при внедрении есть у подавляющего большинства. И есть подозрение, что таки проблема у всех общая. Давайте попробуем разобраться.

Первое, с чем придется столкнуться при внедрении KPI — сопротивление коллектива

Возникает вопрос: что сильнее всего парит разработчиков при внедрении KPI?

Проведя несколько экспериментов и опросов среди коллег, мы выделили 6 основных причин:

- Боязнь новизны. Все тотально боятся нововведений, думая, что станет хуже (меньше денег, больше работы и т.п.).

- Непрозрачная схема. Используя схему материальной компенсации со множеством параметров, мы повышаем риск того, что работники ее не поймут. Людей бесит и демотивирует, когда они не понимают, как именно им достигать наилучших результатов или почему они вдруг получили меньше денег.

- «А че так много?». Да, такое тоже бывает. Если схема построена таким образом, что результат этого месяца появится только через два-три. «В этом месяце я работал хуже, а получил больше. Значит, в прошлый раз мне недодали. Руководство — идиоты, ничего не понимают в моей работе!»

- ЧСВ работника. Практически нереально попасть в самоощущение человека и выдать ему «справедливый» бонус.

- Неполная зависимость достижения критерия от работника. От дизайнера, например, не совсем зависит, будет ли продан нарисованный им дизайн или придется делать 50 правок.

- Отчеты. Не знаю никого, кто любит писать отчеты, проставлять затраченное время, обещать «точные сроки».

Если посмотреть на этот список внимательно, можно обнаружить, что большая часть претензий связана с выбором, учетом, прозрачностью и адекватностью критериев.

ОК. Значит, нужно просто придумать Хорошие Критерии!

Ну такие, которые все поймут, которые не будут никого парить, которые будет просто объяснить даже на собеседовании. И чтобы было все честно, и хотелось работать еще и еще.

В общем, давайте попробуем найти Хорошие Критерии. (Кстати, «Хорошие» — для кого?). У нас есть три ключевых пострадавших стейкхолдера: владелец студии, заказчик и разработчики.

Что может быть Хорошим Критерием с точки зрения заказчика? Обычно всё сводится к деньгам (ну либо каким-то фактическим результатам):

- ROI — грубо говоря, это «отдача от финансовых вливаний». Выведенный экономистами показатель не совсем применим к разработчикам: ведь они не могут контролировать отдачу от своей работы и на ходу измерять ее в деньгах. То есть не могут напрямую влиять на показатель.

- Низкая стоимость фичи. Для заказчика выгодно иметь низкую стоимость фичи. А для разработчика это — разрыв шаблона («Как это так: я получаю больше денег за то, что дешево работаю?»).

- Степень удовлетворенности. Не знаю, как ее считать, но если учитывать, что люди хотят счастья или хотя бы меньше париться (Дмитрий Сатин), то можно предложить даже вот такую формулу:

Однако реалии сейчас таковы, что прийти и предложить, например, дизайнеру зависимость его ЗП от эфемерной «удовлетворенности» заказчика — это гарантированный способ остаться без дизайнера. Нужен очень серьезный кризис, чтобы эта тема начала работать. Или очень много хороших лишних дизайнеров.

- Дата релиза. Вроде бы все логично: сдаем проект вовремя — получаем много денег, сдаем досрочно — получаем еще больше денег. Показатель годный, но имеет уже обозначенную проблему: не всё зависит от разработчика. Затык по срокам чаще всего возникает с клиенто-менеджерской стороны. (Отсюда справедливое: «Почему я должен терять в зарплате, хотя это менеджер не выбил с заказчика контент?»).

ОК. Эти Критерии, Хорошие для заказчика, очевидно, не будут Хорошими для разработчика. (Я без иллюзий, сейчас можно запросто придумать еще 200 штук разных критериев, значимых для бизнеса. Пишите, обсудим в комментариях:))

Но ведь можно мерить ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ! Это же так просто!

Или нет? В чем ее мерить? Если бы я красил забор — то все очевидно. Но есть заковырка. В нашей отрасли много мыслящих, творческих, талантливых людей и заборы никто не красит. Давайте разберем на примере программистов. Итак, какие Хорошие Критерии оценки производительности приходят на ум?

- KSLOC. Знаете, что это? А что такое индусский код — знаете? Внедрите — узнаете. KSLOC — это количество тысяч строк кода. Если вы привязываете этот показатель к зарплате, то ждите тыщи строк копипасты. Один мой знакомый получил выполенный заказ где-то в Бангалоре — php-скрипт, всего за десять долларов, но на целых 20 Mбайт. И он работал!

- Количество какого-то дерьма в час (WTF/h). Количество нарисованных страниц в день, количество реализованных фич в час и т.д. Вроде бы нормальная метрика — что-то можно реально подсчитать и использовать для раздачи плюшек. Однако возникает проблема, аналогичная предыдущему пункту: падение качества в ущерб количеству, рост технологического долга. Мотивация, интерес, удовлетворенность — всё стремительно падает вниз. Как результат, текучка и низкая квалификация.

- Количество багов. Чем меньше багов — тем больше платим. Все логично, не правда ли? На самом деле нет. В вашей студии внедрен багтрекер? Если да — забудьте. Ваши тестировщики очень скоро договорятся с вашими программистами о том, сколько багов писать, а сколько — нет, чтобы это было не в ущерб обеим сторонам.

- Переработки. «Если ты задерживаешься на работе — ты плохо работаешь». Тоже ведь логично? Боремся с переработками, например, отключаем электричество после 18:00. Однако тут нужно помнить, что психология разработчика в корне отличается от психологии офисного планктона: если он сидит до вечера, значит, ему интересно (и это надо поощрять).

В нашей сфере люди работают в основном потому, что им это интересно.

Не надо им мешать тупыми корпоративными правилами.

- Focus Factor. Эта метрика пришла к нам из любимого мною скрама. Показывает, сколько задача должна была занять в идеале, а сколько вышло в итоге. «Концентрация» команды над проектом. Можно ли платить деньги на основе этого критерия? Вполне, но, если ваши менеджеры — не «технари», то программисты будут сознательно завышать оценки по времени, сводя к минимуму свои собственные риски. Следствие такого подхода — растягиваются сроки, заказчик негодует (или покупает не у вас). Да, и каждая планерка будет превращаться в склоки и споры за 10 минут.

- Velocity. Тоже из скрама. Пресловутая «производительность». Тут довольно неочевидно, гуманитарии могут пропустить абзац.

Позволяет предсказать, сколько задач команда сможет набрать в следующий этап в зависимости от того, сколько она выполнила в предыдущем. Проблемы такие же, как у фокус-фактора, плюс добавляется еще одна. Часто менеджер (особенно неопытный), почуявший, что производительность команды можно «измерить», начинает применять данный инструмент «в другую сторону». Но Velocity не может быть точным критерием, т.к. показывает, сколько времени может занять та же самая задача, выполняемая той же командой при тех же условиях. Однако после выполения задачи команда уже поменялась: у нее появился опыт того, как именно решать конкретно эту задачу. И метрика не сработает повторно.

- Cycle time. Насколько быстро проходит время с того момента, как возникла идея реализовать фичу на проекте, до того момента, как она была сделана.

Мне лично очень нравится эта метрика. Одна из ключевых, которую стоит замерять и оптимизировать. Но разработчики не влияют на этот фактор напрямую. Это слишком высокоуровневая метрика. Если вы начинаете платить команде зарплату на основании того, какой у них Cycle Time, это значит, что вы как руководитель не стремитесь решить проблемы команды и разобраться в процессах, а просто переваливаете все на команду.

Попытка поставить зависимость зарплаты разработчика от высокоуровневой метрики — свидетельство менеджерской импотенции

Итак, можно ли измерить эффективность команды? Да, можно, тем более, что показателей для этого мы с вами понаписали с десяток. И еще десятка два можно придумать в комментариях. Другой вопрос — стоит ли делать зарплату разработчика зависимой от показателей? А вот это уже рискованно.

Я начинаю работать, и делаю свою работу — хорошо, потому что я профессионал и мне это интересно. Но если меня начинают гнобить дурацкими метриками — я буду оптимизировать эти дурацкие метрики. Я буду писать 1000 строчек или рисовать 10 говнодизайнов в день. И мой интерес к работе очень-очень быстро иссякнет, я буду тупо хотеть бабла. Это называется подменой внутренней мотивации — внешней.

История одного безумия

Как-то раз «мой хороший знакомый», руководитель студии, загорелся идеей внедрить очень справедливую оплату труда, где бы учитывались куча параметров. Естественно, к делу подошли с размахом. Написали целую кучу критериев, как то:

— ежемесячный план по отработанным человеко-часам и фактически отработанному времени;

— ежеквартальный план по сбыту;

— количество подопечных и их зарплаты;

— количество позитивной коммуникации от клиентов (удовлетворенность);

— количество повторных обращений клиента с новыми проектами;

— награды на профильных конкурсах;

— отрицательная коммуникация с клиентом;

— количество багов, найденных QA;

— рост дебиторской задолженности;

— количество багов, найденных клиентом после старта проекта;

— чтение книг, написание статей.

И еще штук 20. (полезный список, забирай;-)).

Все это было сведено в одну систему. Естественно, систему нужно было сбалансировать. Поэтому в первые несколько месяцев было решено откалибровать ее на виртуальных «фантиках». Была изобретена большая доска, на которой нарисовали список сотрудников. На доске вывешивались разные «фантики» — сразу же, как только поступал платеж, заканчивался проект или происходило какое-то хорошее (или плохое) событие, которое бы в будущем влияло на зарплату.

Буквально в течение 1 часа лица сотрудников сделались сильно-сильно хмурыми. Через пару дней начались вопросы: «а почему мне меньше фантиков?» или «а почему мне не дали фантик — я же Васе помогал?».

Настроение становилось тревожным. Через неделю на оценку проектов стало уходить в 4 раза больше времени, чем уходило раньше, и каждая оценка превращалась в бесконечный спор между разработчиком и руководителем проектов. К концу месяца мало кто хотел помогать товарищу — объясняли тем, что «своей работы хватает». Вскрылось бесконечное количество ситуаций, которые невозможно было формализовать. Многие фантики выдавались по субъективным ощущениям.

Мало кто хотел работать без фантиков, напряжение росло. Производительность и мотивация — падала. Еще через месяц программу свернули. Еще через пару месяцев пропала тревожность.

В качестве вывода:

Разные метрики стоит измерять и думать-думать-думать, как на них влиять. Но не переносить высокоуровневые метрики напрямую на разработчиков и дизайнеров. И еще.

«Разработчик состоит из четырех компонентов: тело, сердце, разум и душа.1. Телу необходимы деньги и безопасность.

2. Сердцу — любовь и признание.

3. Разуму — развитие и самосовершенствование.

4. Душе — самореализация».С. Архипенков

Уважайте других людей и давайте им возможность делать то, что им нравится)).

И совсем последнее. Есть подозрение, что каждый руководитель должен сам понять, готова ли его организация к переходу на KPI. Я надеюсь, эта небольшая подборка статей, которую нам удалось собрать поможет в принятии верного решения.

Показатель KPI (Key Performance Indicator) пришел к нам вместе с американскими и западноевропейскими компаниями, где он успешно используется уже несколько десятилетий. KPI – это инструмент, который помогает анализировать эффективность определенной деятельности, а также уровень достижения поставленных целей.

Как показывают исследования, около 80% российских топ-менеджеров недовольны существующими в их компаниях системами оценки результатов деятельности. Используя существующие алгоритмы, они не видят связи между планами, исполнением, результатом и мотивацией

. Внедрение KPI помогает полностью изменить картину. KPI позволяют проводить контроль деловой активности сотрудников, подразделений и компании в целом и вывести предприятие на новый уровень.

В России KPI принято переводить как ключевой показатель эффективности. На самом деле, это не совсем верно. Правильнее будет называть его «ключевой показатель результата деятельности» , так как английское слово performance включает в себя не только понятие эффективности, но и понятие результативности. При всей кажущейся близости этих терминов, они имеют существенное различие:

- Эффективность выражает соотношение между достигнутыми результатами и затраченными ресурсами и определяет способность компании к реализации своих целей и планов с заданным качественным уровнем, выраженным определёнными требованиями: временем, затратами, степенью достижения цели.

- Результативность – это способность предприятия ориентироваться на результат (степень достижения запланированных результатов).

Таким образом, KPI в значении «ключевой показатель результата деятельности» более объемен и содержит в себе как степень достижения результата, так и затраты на его получение.

Использовать показатели эффективности можно в различных областях деятельности, например, если вы хотите , то можете применить такие метрики, как количество клиентов и средняя сумма чека.

Такие же показатели подойдут для оценки деятельности парикмахерской. можно подробнее прочитать про открытие парикмахерской.

Зачем нужен KPI

Что касается практического применения KPI, этот показатель вводится на предприятиях для того, чтобы было удобно измерять результаты работы фирмы в целом, отдельных подразделений и непосредственно сотрудников, а также мотивировать персонал на достижение требуемых результатов.

Что касается практического применения KPI, этот показатель вводится на предприятиях для того, чтобы было удобно измерять результаты работы фирмы в целом, отдельных подразделений и непосредственно сотрудников, а также мотивировать персонал на достижение требуемых результатов.

С помощью данных индикаторов можно создать если не совершенную, то весьма эффективную систему мотивации и стимулирования сотрудников компании.

Конечно, их использование имеет смысл в основном для тех работников, труд которых более всего влияет на финансово-экономические показатели предприятия. В страховых компаниях это прежде всего агенты, в торговых фирмах – менеджеры по продажам, а в рекрутинговых конторах – консультанты по подбору персонала. Используются KPI также и для определения результативности работы административно-управленческого персонала.

Ключевые показатели эффективности можно разделить на:

- запаздывающие – отражают результаты деятельности по истечении периода. К ним относятся финансовые показатели, которые показывают потенциал, но не передают текущую эффективность подразделений и компании в целом;

- оперативные (опережающие) – дают возможность управлять ситуацией в пределах отчётного периода с целью достижения заданных результатов по его истечении. Они говорят о текущей ситуации в компании, параллельно показывая, какие денежные потоки могут быть в будущем, а также демонстрируют качество процессов и продукции и степень удовлетворенности клиентов.

По видам ключевые показатели могут быть следующими:

- KPI результата – показывают количество и качество результата.

- KPI затрат – показывают затраченные ресурсы.

- KPI функционирования – относятся к показателям выполнения бизнес-процессов и позволяют оценить, насколько соответствует процесс требуемому алгоритму его выполнения.

- KPI производительности – производные показатели, характеризующие соотношение полученного результата и времени, затраченного на его получение.

- KPI эффективности (показатели эффективности) – это также производные показатели, которые характеризуют соотношение полученного результата к затратам ресурсов.

Ключевые показатели нужны не только руководству компании – по ним удобнее работать и самим сотрудникам, особенно тем, чей доход напрямую зависит от результатов труда. Работникам компании KPI позволяет легко рассчитать шаги, которые нужны для достижения необходимого результата.

Например, в сфере страхования, особенно в европейских и американских компаниях, где такая система уже давно оправдала себя и используется повсеместно, KPI позволяют повысить количество продаж за счет прозрачности и четкого понимания необходимых действий , которые сотрудник должен предпринять.

Использовать KPI можно в любом бизнесе, связанным с продажами. Например, при продаже цветов. Читайте, и начать свой собственный цветочный бизнес.

Систему KPI можно использовать для мотивирования продавцов магазина одежды, используя такие метрику оценки их эффективности, как количество продаж. Читайте о том, как открыть магазин одежды с нуля и сколько это стоит.

Оценка эффективности деятельности также находит применение и в сфере услуг. По этой ссылке можно ознакомиться с информацией об открытии агенства недвижимости и узнать как начать риэлторский бизнес.

Примеры использования KPI в бизнесе

В компаниях, занимающихся прямыми продажами, в основном используются KPI эффективности, которые показывают соотношение холодных звонков, встреч с клиентами к количеству продаж.

В компаниях, занимающихся прямыми продажами, в основном используются KPI эффективности, которые показывают соотношение холодных звонков, встреч с клиентами к количеству продаж.

Страховой консультант (или менеджер по продажам), используя ключевые показатели, принятые в компании, видит четкую картину своей активности. Он понимает, что для того, чтобы выйти на запланированный доход, ему нужно продать определенное количество полисов (товаров), сделав перед этим определенное количество встреч и звонков. Стандартным KPI для новичков страхования жизни считается 1/10, то есть, чтобы совершить одну продажу, нужно провести 10 встреч, а на каждую встречу приходится в среднем 10 звонков.

В качестве примера ключевых показателей для менеджера по продажам можно также привести такие варианты: «количество новых клиентов не меньше…», «объем продаж не ниже…», «размер среднего контракта по клиенту в пределах…» и так далее. Это уже другой вид показателей – KPI результата.

Подобные KPI являются персональными, и их не должно быть слишком много на каждого сотрудника. Достаточно трех-пяти; главное, чтобы они были четко сформулированы и легко измеримы . Примером для продающего подразделения или компании в целом может служить ключевой показатель результативности «средний доход на клиента», включенный в стратегическую цель «Увеличить средний доход на клиента с 25 рублей до 30 рублей на 2014 год».

Кроме стимулирования и мотивации сотрудников, KPI используются руководителем как инструмент анализа деятельности подчиненных, помогающий ясно увидеть, на каком этапе работы у его сотрудника провал.

Если снова взять в качестве примера менеджера по продажам, то ключевые показатели позволяют начальнику отдела продаж выявить проблемные точки: делает ли менеджер достаточное количество звонков и встреч, большая ли у него клиентская база и т. д. Если же показатели выполняются, а нужного количества продаж нет – значит, у данного сотрудника страдает качество работы: не хватает навыков, знаний, настойчивости и т. д.

Все эти моменты легко отслеживаются именно по KPI , поэтому вся деятельность продающих подразделений в успешных компаниях, занимающихся активными продажами, в основном построена на использовании этого индикатора.

Виды показателей и их количественные значения зависят как от направления деятельности предприятия, так и от его стратегии, поэтому в разных компаниях могут принимать разные значения.

Конечная, а часто и единственная цель коммерческой деятельности индивидуального предпринимателя или организации - получение прибыли. Чем её больше и чем меньше усилий приходится затрачивать для получения результата, тем лучше; но как добиться приемлемых показателей? Эмоциональная мотивация персонала и просмотр - неплохие, но не универсальные и не всегда работающие методы: и начинающему предпринимателю, и уже опытному бизнесмену следует не только планировать будущие достижения, но и оценивать текущие.

Один из способов оценки рентабельности предприятия и «полезности» сотрудников - введение KPI, или ключевых показателей эффективности. Как внедрить и рассчитать КиПиАй и как от этого может зависеть оплата труда подчинённых - в следующих абзацах.

Что такое KPI?

Как и большинство современных маркетинговых теорий и систем, KPI - это не странное английское слово, а аббревиатура, полученная из словосочетания key performance indicators. Слово key в данном случае можно однозначно перевести, используя прилагательное «ключевой»; performance - это, в зависимости от желания переводчика, «производительность», «эффективность» или «результативность»; indicators - собственно, «индикаторы» или «показатели». Каждый из вариантов перевода имеет право на существование, однако в русскоязычной среде прочно утвердились «ключевые показатели эффективности », или просто КПЭ.

Для чего нужны КПЭ?

Как и следует из расшифровки аббревиатуры, KPI пригодятся предпринимателю, директору или руководителю подразделения для оценки эффективности труда: собственной, сотрудников конкретного отдела или всей организации в целом. Показатели чаще всего имеют количественное выражение (как рассчитать KPI, будет рассказано чуть ниже), но могут быть и качественными: всё зависит от условий работы и поставленных целей.

Результаты расчёта или оценки достигнутых КПЭ могут (по решению бизнесмена) влиять на оплату труда персонала, выплату стимулирующих пособий и проведение мотивирующих мероприятий. При этом, разумеется, не следует забывать о действующем законодательстве: какими бы ужасающими ни были KPI конкретного специалиста, это не может стать причиной невыплаты или несвоевременной выплаты полагающейся ему в соответствии с условиями трудового договора заработной платы.

Понять, для чего может пригодиться КПЭ в конкретной ситуации, можно, рассмотрев простой пример. Пусть речь идёт о небольшой торговой точке, занимающейся реализацией элитных плавленых сырков и гуталина. В составе штата - собственник магазина и семь менеджеров по работе с клиентами.

Ключевыми показателями эффективности (а их, как несложно догадаться, может быть несколько) для каждого из менеджеров могут быть избраны:

- процент успешных сделок (соотношение реальных и потенциальных покупателей, выраженное в долях или процентах);

- усреднённая стоимость покупки (средний чек) клиента;

- выполнение индивидуального или единого плана продаж (в процентах или твёрдой сумме, в большую или меньшую сторону от заданного);

- доля удовлетворённых обслуживанием посетителей (по нескольким показателям, на основе заполненной анкеты или оценки в баллах).

Регулярно (обычно раз в календарный месяц) получая и обрабатывая соответствующую информацию, владелец торговой точки сможет оценить эффективность команды в целом и регулировать её, повышая размер оплаты труда и назначая премии наиболее успешным сотрудникам и увольняя или мотивируя правильно подобранными словами нерадивых менеджеров.

Классификация показателя

Не существует единой классификации ключевых показателей эффективности: всё, как обычно, зависит от стандартных и привходящих обстоятельств и заинтересованности предпринимателя. KPI, как и большинство других маркетинговых инструментов, гибок и может быть без особых неудобств настроен под конкретные потребности.

По времени

Одна из самых часто встречающихся классификаций KPI - временная. Как известно, прогностического применения ключевые показатели не имеют, а потому могут быть только:

- Оперативными, или опережающими. Они рассчитываются в реальном времени и помогают понять, в нужном ли направлении идут производственные или творческие процессы, есть ли спрос на выпускаемую продукцию (особенно если она новая) и довольны ли покупатели (посетители, клиенты) сервисом и качеством товара. Окончательных выводов на основании одних только оперативных KPI делать нельзя, а вот немного скорректировать ситуацию в нужную сторону - можно и даже нужно.

- Итоговыми, или запаздывающими. Рассчитать их можно только постфактум, основываясь на полученных данных. Руководствуясь результатами вычислений, руководитель предприятия или подразделения может выбрать способы дальнейшего увеличения производительности и прибыльности: повышение оплаты отличившимся сотрудникам или всему отделу, если в расчёт берётся коллективный показатель, перемещение отдельных работников на другие участки, увеличение или уменьшение плановой нагрузки и так далее.

По массовости

Вторая классификация - по массовости. Ключевые показатели эффективности могут быть:

- Индивидуальными , то есть относящимися только к одному сотруднику;

- Коллективными - например, для одного отдела, цеха или подразделения;

- Общими - для всего предприятия.

Каждый из этих видов может быть, в зависимости от обстоятельств и способа применения, полезным, не имеющим особого значения, а иногда даже тормозящим работу компании, поэтому руководителю при работе с KPI не следует ограничиваться только одним инструментом, а также полностью поддаваться влиянию современных систем определения эффективности.

По выделенному признаку

Третья, самая обширная классификация - по выделенному признаку, вокруг которого и выстраиваются ключевые показатели. Таких признаков можно назвать сколь угодно много; самые распространённые - это:

- Производительность. В целом это соотношение (в количественном выражении) затраченных усилий и достигнутых результатов. Например, если для получения выработки продукции, реализуемой заводом по 1000 рублей, требуется вложить в сумме 1500 рублей, включая человеко-часы, амортизацию оборудования и расходы на электроэнергию, предприятие, даже не совершая вычислений, можно назвать неэффективным. Если же суммарные затраты держатся на уровне 500 рублей и могут быть ещё снижены, эффективность завода очевидна.

- Затраты. Более узкий показатель, позволяющий оценить рост или уменьшение расходов организации за отчётный период (обычно календарный месяц). После получения отчётной информации её следует обработать и рассчитать KPI - только тогда имеет смысл говорить о растущей убыточности или прибыльности компании.

- Результат. Это не всегда полученная фирмой прибыль или другие материальные блага. Результатом можно считать выпуск определённого количества единиц продукции, рост числа постоянных клиентов и даже снижение уровня краж авторучек в офисе. KPI результата рассчитываются принципиально так же, как и другие ключевые показатели эффективности, и точно в такой же степени могут влиять на оценку производства.

- Окружающая среда. Прибыльность компании, как бы этого ни хотелось руководителю, зависит не только от усилий сотрудников. В дело неизбежно будут вмешиваться внешние факторы: рост цен на сырьё, падение заинтересованности целевой аудитории, очередные сюрпризы от законодателя и так далее. Спрогнозировать их с достаточной точностью сложно, поэтому остаётся только анализировать и, основываясь на полученных значениях, принимать управленческие решения - например, начать искать .

- Процесс. KPI процесса могут быть (по описанным выше причинам) только оперативными, иначе они превращаются в ключевые показатели эффективности результата. Исследования проводятся непосредственно во время работы, КПЭ также рассчитываются сразу; на их основании руководитель решает, стоит ли придерживаться выбранной изначально линии или необходимо провести корректировку курса.

Важно : KPI можно классифицировать и на основании включаемых в расчёты компонентов. В таком случае речь идёт не столько о конечных факторах, сколько о методологии исследований и вычислений.

К используемым при определении значений ключевых показателей эффективности компонентам относятся:

- доход;

- чистая прибыль;

- себестоимость производимых товаров или оказываемых услуг;

- соотношение изделий надлежащего качества и общего количества продукции;

- объём оборотных активов;

- скорость амортизации;

- стоимость фондов;

- средний расход материала в день, неделю или месяц;

- объём незавершённых работ;

- объём неизрасходованных материалов;

- производительность труда сотрудников;

- стоимость ремонта производственного оборудования;

- количество готовой продукции на складе;

- продаваемость продукции.

Все эти составляющие можно комбинировать, использовать по отдельности или совсем отказаться от их применения, переключившись на другие методы расчёта и оценки KPI.

Плюсы и минусы KPI

Как каждый инструмент маркетинговых исследований, система ключевых показателей эффективности имеет свои достоинства и недостатки. Проявляются они в разных ситуациях по-своему: иногда внедрение KPI на производстве не приносит ничего, кроме преимуществ; иногда - приводит к нарастанию убытков. Чаще же всего встречаются «средние» варианты; тогда уже предприниматель должен самостоятельно или с привлечением специалистов, взвешивая все за и против, принимать решение о продолжении использования ключевых показателей эффективности или о переходе к другим технологиям оценки производительности и прибыльности.

Несомненные плюсы KPI - это:

- Возможность мотивировать работников. Обычно при внедрении ключевых показателей эффективности оплата труда специалистов напрямую зависит от достигнутых успехов, что побуждает персонал работать эффективнее, чем до того. Отличившийся не только получает бо льшие суммы, но и служит положительным примером для остальных сотрудников, которые, также желая повысить уровень своего материального благополучия, ориентируются на успешного коллегу.

- Справедливая, непредвзятая и прозрачная оценка труда. На значения ключевых показателей эффективности отдельного работника, отдела или всего предприятия в целом никакие субъективные факторы не влияют. Для расчётов используется одна общая формула, и любой сотрудник может при желании проверить свой результат, произведя несложные математические операции, а также сравнить свои KPI с показателями коллег и понять, что именно он делает неправильно.

- Возможность корректировки поведения объекта исследования. Собственно, ключевые показатели эффективности и нужны для того, чтобы на основании проведённых исследований делать выводы и принимать меры по исправлению неблагоприятного положения предприятия, поддержанию текущего уровня или увеличению производительности и прибыльности.

- Непредвзятый контроль отдельных аспектов работы организации и вовлечённости сотрудников в общий производственный или творческий процесс. Здесь всё очевидно: если оплата труда каждого из работников, всего цеха или подразделения напрямую зависит от вычисленных KPI, они будут по умолчанию заинтересованы в совместном достижении результата, и контролировать их старания станет значительно легче, чем если бы они были разбиты по интересам без возможности (и желания) эффективно взаимодействовать.

Минусы ключевых показателей эффективности:

- Отсутствие универсального подхода. Система KPI достаточно гибка и многообразна, но подходит далеко не для всех случаев. И если отказ от количественных оценок в пользу качественных предусмотрен и вполне допустим, хотя и неизбежно ведёт к росту субъективной составляющей, то на некоторые отделы предприятия, для которых скорость реагирования на сложившуюся ситуацию важнее достижения конкретных результатов (например, на IT), внедрение ключевых показателей эффективности может повлиять крайне негативно - а значит, и замедлить рост прибыльности всей организации.

- Необходимость масштабирования. Нельзя просто внедрить систему ключевых показателей эффективности, основываясь лишь на советах из Интернета. Крайне важно продумать все аспекты - от «массовости» KPI (будут они высчитываться для каждого сотрудника или для отдела в целом) до регионов применения: как указывалось выше, не всегда переход к ключевым показателям эффективности способствует росту производительности труда.

- Отсутствие положительной мотивации. Это скорее изъян политики управления, чем системы KPI, но связь очевидна: если работник знает, что за все достижения просто получит и так полагающуюся ему заработную плату, а за малейшее отставание от установленных норм лишится месячной премии и заработает выговор, он (при наличии возможности) предпочтёт работать на более адекватного работодателя, а при её отсутствии - станет саботировать деятельность компании. Таким образом, не продумав как следует систему поощрений и наказаний, руководитель рискует потерять грамотных специалистов или столкнуться с не наблюдавшимися ранее и поначалу необъяснимыми убытками.

- Полная демотивация персонала. Если владелец завода или компании ставит перед сотрудниками заведомо невыполнимые цели (например, увеличить за месяц количество выпускаемой продукции с 100 до 10000 штук), ему следует быть готовым к ответной реакции. Часть работников просто уволится, сознавая, что решить поставленную задачу невозможно; другие же, как и в предыдущем примере, откажутся выполнять неадекватные требования руководства, в лучшем случае поддерживая показатели прибыльности производства на прежнем уровне.

- Сложности внедрения. Не все сотрудники, особенно работающие в компании в течение продолжительного времени, с энтузиазмом примут нововведения; кто-то из них, так и не поняв и не увидев преимуществ KPI, уволится; кто-то продолжит работать «по накатанному», не особенно заботясь о достижении поставленных целей; найдутся и понимающие люди, которые станут стержнем преобразований, но, поскольку их число обычно минимально, не стоит возлагать все надежды на таких лидеров.

- Возможные перекосы в оценке качества труда работников. KPI - это составная система, включающая в себя, как правило, не менее трёх компонентов. Следовательно, если при разработке технологии оценки труда будут допущены ошибки, специалист, не справившийся с самой незначительной задачей, рискует или вовсе остаться без премии, или получить её в минимальном размере, что, как обычно, скажется и на производительности предприятия, и на его прибыльности.

Совет: неподготовленному человеку сложно понять принципы действия ключевых показателей эффективности, а тем более подготовить предприятие к их внедрению. Поэтому, если результат нужен срочно, а осознание пока не пришло, рекомендуется обратиться к специалисту (маркетологу или экономисту), который разработает систему оценок и составит план действий или подскажет предпринимателю, в каком направлении двигаться, а при необходимости и поможет .

Как рассчитать KPI?

Как уже упоминалось, каждый из ключевых показателей эффективности обычно делится на несколько составляющих, которые выражаются в долях и могут быть условно названы индексами. Сумма долей должна быть равна единице или, если используются проценты, 100%. Рассчитать каждый из текущих индексов можно по простой формуле:

KPIт = KPIи × (Рф / Рз) , где

- KPIт - текущий, или актуальный, индекс ключевого показателя эффективности;

- KPIи - исходный индекс;

- Рф - результаты в количественном выражении, достигнутые за отчётный период;

- Рз - запланированные результаты в количественном выражении.

Рассмотрим пример. Пусть для одного из KPI выделено три компонента, первый из которых равен 0,30, второй - 0,55, а третий - 0,15. За истекший месяц были достигнуты в отношении каждого из индексов следующие результаты (в условных единицах):

- для первого: фактический - 185, ожидаемый - 180;

- для второго: фактический - 65, ожидаемый - 70;

- для третьего: фактический - 500, ожидаемый - 350.

В итоге получим следующее:

- Первый индекс KPI будет равен: KPIтп = 0,30 × (185 / 180), то есть 0,31, или 31%.

- Второй индекс KPI будет равен: KPIтв = 0,55 × (65 / 70), то есть 0,51, или 51%.

- Третий индекс KPI будет равен: KPIтт = 0,15 × (500 / 350), то есть 0,21, или 21%.

Таким образом, на основании расчётов текущих индексов ключевого показателя эффективности можно сделать вывод, что за отчётный период сотрудник (отдел или предприятие) стал лучше работать по первому и третьему пункту (0,31 против 0,30 и 0,21 против 0,15), а вот по второму его успехи явно снизились (0,51 против 0,55)

При этом общее значение показателя эффективности за истекший месяц составило: 0,31 + 0,51 + 0,21, то есть 1,03, или 103% процента, что свидетельствует хоть о небольшом, но всё же росте производительности и прибыльности.

Важно : суммарное значение индексов KPI за отчётный период, в отличие от исходного, может быть больше единицы или 100% - это признак повышения эффективности труда. Если же сумма меньше или равна 100%, следует говорить соответственно о кратковременной стагнации или постепенном упадке. То и другое не критично, но требует мер по исправлению ситуации - и чем скорее они будут приняты, тем лучше и для бизнесмена, и для сотрудников.

В зависимости от рода деятельности сотрудника или отдела имеет смысл рассчитывать KPI на основании следующих показателей:

- Для специалистов отдела продаж (маркетологов, менеджеров) - объёма успешно заключённых и доведённых до конца сделок.

- Для сотрудников бухгалтерского отдела - количества платёжных операций, фактического и планового.

- Для специалистов юридического отдела - числа заключённых договоров, реального и ориентировочного.

Совет : не стоит пытаться выстроить свою систему KPI только исходя из опыта других компаний. То, что подошло в одном случае (и в своё время), может оказаться неприемлемым в другом. Поэтому вместо того, чтобы подгонять механизмы под неизвестно откуда взятые стандарты, лучше потратить немного усилий на их тонкую настройку: так удастся не только сохранить нервы и хорошее настроение сотрудников, но и повысить производительность их труда, что и является конечной целью внедрения ключевых показателей эффективности.

Особенности внедрения KPI

Каждое предприятие, даже функционирующее в давно освоенной нише, уникально по количественному и качественному составу персонала, применяемым методикам управления, основной миссии и дополнительным целям и другим параметрам, а потому невозможно, не приводя конкретных примеров, описать особенности встраивания системы ключевых показателей эффективности в бизнес.

В качестве примера будет рассмотрена средней величины компания, занимающаяся дистанционными продажами с использованием собственного интернет-магазина.

Первый этап внедрения KPI - определение критериев оценки и выбор «подопытных». Это могут быть как отдельные сотрудники (но тогда и в дальнейшем ключевые показатели эффективности следует применять индивидуально), так и целые отделы. Поскольку рассматриваемая фирма - узкоориентированная, логичнее будет выбрать для эксперимента (разумеется, с их согласия) нескольких менеджеров.

Второй этап - разработка новой документации. В зависимости от размеров организации и особенностей управления это могут быть памятки, должностные инструкции, трудовые договоры или приказы руководства. Сотрудников, участвующих в эксперименте, необходимо ознакомить со всеми этими бумагами: под подпись, если дело касается документов, или по факту, если это простые инструкции и справочники.

Третий этап - подготовка и обучение. Несмотря на то что документы уже прочитаны и подписаны, работники не смогут сразу начать трудиться по-новому. Им необходимо пройти соответствующие тренинги, получить дополнительные разъяснения, а также чётко понять, что теперь оплата их труда будет напрямую зависеть от ключевых показателей эффективности, а не от других привходящих факторов или условий ранее заключённого договора. Не стоит слишком торопиться с переходом к следующему этапу: чем больше времени работодатель согласится потратить на инструктаж и консультации, тем, как показывает практика, лучшего результата добиваются в дальнейшем его подчинённые.

Четвёртый этап - получение и обработка первых результатов. Обычно в качестве отчётного периода выбирается месяц; реже - квартал. Пусть показатели одного из менеджеров за истекший месяц равны:

- первый индекс (количество продаж) - 0,36 против 0,30 исходных;

- второй индекс (повторные обращения) - 0,41 против 0,45 исходных;

- третий индекс (привлечение новых покупателей) - 0,29 против 0,15 исходных;

- четвёртый индекс (положительные отзывы об интернет-магазине) - 0,12 против 0,10 исходных.

Тогда в сумме за отчётный период сотрудник показал эффективность (0,36 + 0,41 + 0,29 + 0,12), или 1,18 (118%), что явно свидетельствует о высокой производительности его труда. На основании полученных данных можно выписать отличившемуся работнику материальное поощрение. Моделей расчёта мотивирующих выплат по итогам месяца множество; ниже приведены две самые простые и популярные.

- Первая модель предполагает выделение в заработной плате фиксированной (неизменяемой) и переменной частей. Первая, как можно догадаться, от KPI не зависит; вторая - зависит в процентном соотношении. Так, если фиксированная часть зарплаты менеджера составляет 20000 рублей, а переменная - 15000 рублей, то, выполнив план на 100%, он получил бы 35000 рублей. Поскольку показатель его эффективности составил 118%, за месяц сотруднику полагается: 20000 + 15000 × 1,18, то есть 37700 рублей, что на 2700 рублей больше запланированного. С другой стороны, если бы менеджер выполнил план всего на 96%, он по той же схеме получил бы: 20000 + 15000 × 0,96, то есть 34400, что на 600 рублей меньше запланированного.

- Вторая модель

предполагает перерасчёт премиальных выплат на основе таблицы коэффициентов, к примеру, следующей:

- если KPI меньше 70%, множитель равен 0;

- если KPI составляет от 70% до 80% - 0,65;

- от 80% до 90% - 0,75;

- от 90% до 94% - 0,85;

- от 95% до 97% - 0,95;

- от 98% до 100% - 1,00;

- от 101% до 104% - 1,25;

- от 105% до 108% - 1,35;

- от 109% до 110% - 1,45;

- выше 110% - 1,50.

Наконец, заключительный этап внедрения KPI - обработка результатов, выявление ошибок (например, пренебрежения внешними и необъективными факторами) и масштабирование системы на всё предприятие в целом или на выбранные отделы. В дальнейшем потребуется время от времени собирать статистические данные и корректировать программу, однако если ключевые показатели эффективности «приживутся», отменять их, скорее всего, уже не придётся.

Подводим итоги

KPI, или ключевые показатели эффективности, используются для оценки продуктивности и прибыльности предприятия или качества работы отдельных сотрудников. Показатели могут быть опережающими и итоговыми, массовыми и индивидуальными, а также относиться к затратам, результату и другим параметрам.

Рассчитать КПЭ можно по несложной формуле, используя реальные и плановые значения за отчётный период. По итогам вычислений работнику или всему отделу назначается повышенная премия или снижается предусмотренная. Внедрять KPI следует постепенно, не интегрируя систему сразу во все производственные процессы, а выбирая несколько объектов исследования и наблюдая за происходящими изменениями.

Премия начинается с оценки, также нужно помнить основной принцип: переменная часть зарплаты предназначена для стимулирования трудовой активности и должна побуждать к достижению сверхнормативных результатов. И всегда нужно помнить, что премия - это не часть оклада. Ведь лишении премии в этом случае создает стрессы, конфликты и ведет к демотивации персонала.

Система оплаты по результатам деятельности (Performance Related Pay - PRP) основывается на процедуре оценки персонала по ключевым показателям эффективности (KPI). Однако чтобы внедрить такую систему в практику управления, должны быть разработаны простые и надежные методики, устанавливающие связь между значениями KPI сотрудника и величиной переменной части зарплаты.

Оценка персонала по KPI

Ранее в нашем журнале была опубликована методика оценки персонала по KPI, основанная на сочетании текущей оценки результатов и компетенций работников. Напомним кратко ее основные положения.

Для каждой должности в организации на основе служебных функций сотрудника разрабатываются две модели (таблицы) - результатов и компетенций. В первой перечисляются все критерии эффективности для оценки деятельности: количественные и качественные, индивидуальные и командные. Во второй - компетенции, необходимые на данной позиции: корпоративные (общие для всего персонала компании), управленческие и экспертные (профессионально-технические). Из двух указанных моделей выбираются 5-7 ключевых показателей (любого типа) для оценки результатов и компетенций работника в предстоящем месяце (квартале или другом отчетном периоде - зависит от уровня должности) и записываются в персональную таблицу результативности (см. табл. 1). При этом компетенции «приравниваются» к качественным итогам деятельности сотрудника. Каждому из выбранных показателей в соответствии с приоритетами непосредственного руководителя присваивается вес - от 0 до 1 (суммарный вес должен составлять 1).

Таблица 1. Персональная результативность

|

Ключевые показатели (KPI ) |

Вес KPI |

База |

Норма |

Цель |

Факт |

Частный результат, % |

Для всех показателей задаются три «уровня эффективности»:

1. База - худшее допустимое значение («нулевая» точка), от которого начинается отсчет результата.

2. Норма - уровень, который должен обязательно достигаться с учетом обстоятельств (например, ситуации на рынке), особенностей и сложности работы, возможностей сотрудника. Это удовлетворительное значение показателя.

3. Цель - сверхнормативный уровень, к которому нужно стремиться.

По окончании месяца (квартала) оцениваются фактические значения KPI. При этом количественные показатели измеряются по «естественной» метрической шкале, а качественные - по порядковой 100-балльной шкале. С ее помощью можно гибко подходить к оценке качественных KPI , устанавливая «опорные точки», например: база - от 0 до 20, норма - от 40 до 60, цель - от 80 до 100 баллов. При этом оценки должны быть «расшифрованы», чтобы сотрудники понимали, каких именно результатов от них ожидают внутренние клиенты.

После оценки фактического значения KPI определяется частный результат работы по данному показателю в соответствии с формулой:

Этот результат отражает степень выполнения или перевыполнения нормы. Так, если фактический показатель ниже нормы, то частный результат по нему - от 0 до 100%. Если же «факт» превосходит норму, то частный результат выше 100%.

После оценки каждого показателя определяется рейтинг сотрудника. Для этого частные результаты (в процентах) умножаются на вес соответствующих KPI и складываются. В итоге получается «средневзвешенный» коэффициент результативности , отражающий (в процентах) общую эффективность деятельности работника за отчетный период с учетом важности и фактических значений всех его KPI. Если коэффициент больше 100%, это говорит о высокой результативности человека (выше нормы), если меньше - значит, по некоторым или даже всем показателям норма не достигнута, и общий результат работы - ниже установленного уровня.

Далее следует связать полученные оценки и величину премии сотрудника. Для этого необходимо помнить основной принцип премирования: переменная часть зарплаты предназначена для стимулирования трудовой активности людей и должна побуждать их к достижению сверхнормативных результатов. В российской практике нередки случаи, когда премия рассматривается фактически как часть оклада и выплачивается «автоматически» при выполнении плана. Если же нормативных показателей работник не достигает, то лишается премии полностью или частично. Подобная практика создает нервозность, стрессы, конфликты и ведет к демотивации персонала. Переменная часть зарплаты должна стимулировать людей к достижению более высоких результатов по сравнению с нормативными. А за выполнение плана сотрудник должен получать оклад. Важно, чтобы постоянная часть зарплаты оставалась постоянной! Исходя из этих соображений, рассмотрим два способа начисления премии, если известны оценки KPI сотрудника .

Первый способ начисления премии

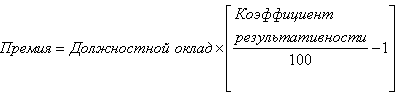

Переменная часть зарплаты (премия по результатам работы) начисляется как процент от должностного оклада с помощью коэффициента результативности сотрудника по формуле:

Разумеется, эта формула применима только к тем работникам, у которых коэффициент результативности выше 100%, т.е. достигшим сверхнормативных показателей с учетом значений всех KPI и их весов. В противном случае эти лица премию не получают. Размер выплаты ограничен фондом премирования сотрудника.

Рассмотрим пример. Работа начальника цеха за прошедший отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год) оценивалась по пяти ключевым показателям (см. табл. 2).

Таблица 2. Пример расчета премии (способ 1)

|

Ключевые показатели |

Веса |

База |

Норма |

Цель |

Факт |

Результат |

|

Объем производства |

3 млн руб. |

5 млн руб. |

6 млн руб. |

5,5 млн руб. |

||

|

Доля бракованных изделий |

||||||

|

150 тыс. руб. |

90 тыс. руб. |

60 тыс. руб. |

75 тыс.руб. |

|||

|

Коэффициент результативности: |

||||||

|

Должностной оклад: Премия по результатам работы: |

||||||

Предположим, что должностной оклад начальника цеха - 40 000 руб. Тогда его премия по результатам работы составит 9,3% от оклада: 40 000 руб. × 0,093 = 3720 руб.

Как видно, по двум показателям («доля производства по ассортименту» и «удовлетворенность внутренних клиентов») получены результаты ниже нормативных. Тем не менее, общий итог (109,3%) - выше нормы, и поэтому сотруднику выдается премия по результатам работы.

Таким образом, премия начисляется как процент от должностного оклада в зависимости от коэффициента результативности работника.

Второй способ начисления премии

Общая премия по результатам деятельности рассчитывается на основе фонда премирования сотрудника как сумма «частных» премий, заработанных по каждому KPIв отдельности. Если известен размер фонда премирования, то вначале определяются максимальные премии по всем KPI в зависимости от их весов:

Затем вычисляется фактическая премия по каждому KPI как некоторая доля от максимальной премии в зависимости от того, насколько фактическое значение данного показателя превышает норму:

Эта формула применима только для тех показателей, по которым «факт» больше, чем «норма». В противном случае премия по данному показателю не начисляется. Затем частные премии по всем KPI складываются, и выводится общая премия работника:

Вернемся к нашему примеру. Предположим, что фонд премирования сотрудника составляет 40% от должностного оклада, т.е. 40 000 руб. × 0,4 = 16 000 руб. Тогда при использовании второго способа расчета премии персональная таблица результативности будет другой (см. табл. 3).

Таблица 3. Пример расчета премии (способ 2)

|

Ключевые показатели |

Веса |

Норма |

Цель |

Факт |

Макс. премия |

Факт. премия |

|

Объем производства |

5 млн руб. |

6 млн. руб. |

5,5 млн руб. |

|||

|

Доля производства по ассортименту |

||||||

|

Доля бракованных изделий |

||||||

|

Материально-технические затраты |

90 тыс. руб. |

60 тыс. руб. |

75 тыс.руб. |

|||

|

Удовлетворенность внутренних клиентов |

||||||

В этом случае максимальная премия по каждому KPI определяется как доля от фонда премирования в соответствии с весом данного показателя и начисляется при достижении его целевого значения. Например, для критерия «объем производства»: 16 000 руб. × 0,35 = 5600 руб. Аналогично и для остальных показателей. Кроме того, фактическая премия по каждому из них начисляется только в том случае, если «факт» превосходит «норму». Так, в приведенном примере для двух показателей - «доля производства по ассортименту» и «удовлетворенность внутренних клиентов» - норматив не выполнен, поэтому премия не начислена. Для остальных показателей премия рассчитывается следующим образом:

Если сложить фактические премии по всем KPI, получится общая премия работника: 2800 руб. + 800 руб. + 800 руб. = 4400 руб.

Таким образом, премия по каждому KPI вычисляется как доля от максимальной премии в зависимости от того, насколько фактическое значение данного показателя превышает нормативное.

Выбор способа

Разберемся, какой из двух вышеописанных способов расчета премии предпочтительнее.

Первый способ - более жесткий для сотрудников, поскольку скрывает в себе «штраф» за невыполнение нормы по отдельным KPI. Если по данным показателям эффективности результат оказывается меньше 100%, то снижается коэффициент результативности и, как следствие, уменьшается премия работника. Таким образом, первый способ ее расчета в большей мере стимулирует людей держать в поле внимания все показатели, а не только самые важные. Однако следует иметь в виду, что базовые значения KPI не должны быть завышены или занижены. Иначе, это может привести к тому, что результат (в процентах) по этим показателям будет неадекватно высоким, если «факт» окажется даже немного больше «нормы», или слишком низким - в противном случае. Понятно, что это исказит коэффициент результативности. Другими словами, диапазон между «базой» и «нормой» должен быть достаточно широким, чтобы увеличить устойчивость результатов оценки и расчета премии.

Второй способ - более мягкий и «демократичный», поскольку не предполагает «штрафа». Как отмечалось выше, премия по показателям, по которым не достигнута норма, просто не начисляется.

С одной стороны, это хорошо, т.к. угроза наказания многих людей раздражает и демотивирует. Фактически, «штраф» за невыполнение нормы - это скрытый вычет из постоянной части зарплаты, что противоречит одному из основных принципов оплаты труда: постоянная зарплата должна оставаться постоянной. Если норматив не выполнен, следует не порицать человека, а разобраться, почему это произошло. Ведь в любой организации все взаимосвязано, и причины могут быть самые разнообразные. А премия должна быть не средством наказания за упущения, а инструментом поощрения за достижения.

С другой стороны, это плохо, т.к. сотрудники могут просто игнорировать некоторые показатели, которые им «не по душе», или вообще не прилагать усилий к выполнению обязанностей, если поймут, что не справляются с нормативом. Из-за того, что «автоматическое» наказание в расчет премии не заложено, возрастает нагрузка на непосредственного начальника. Во избежание подобного руководитель должен работать с подчиненными, выяснять причины низких результатов и мотивировать людей уже другими способами, прежде всего, нематериальными.